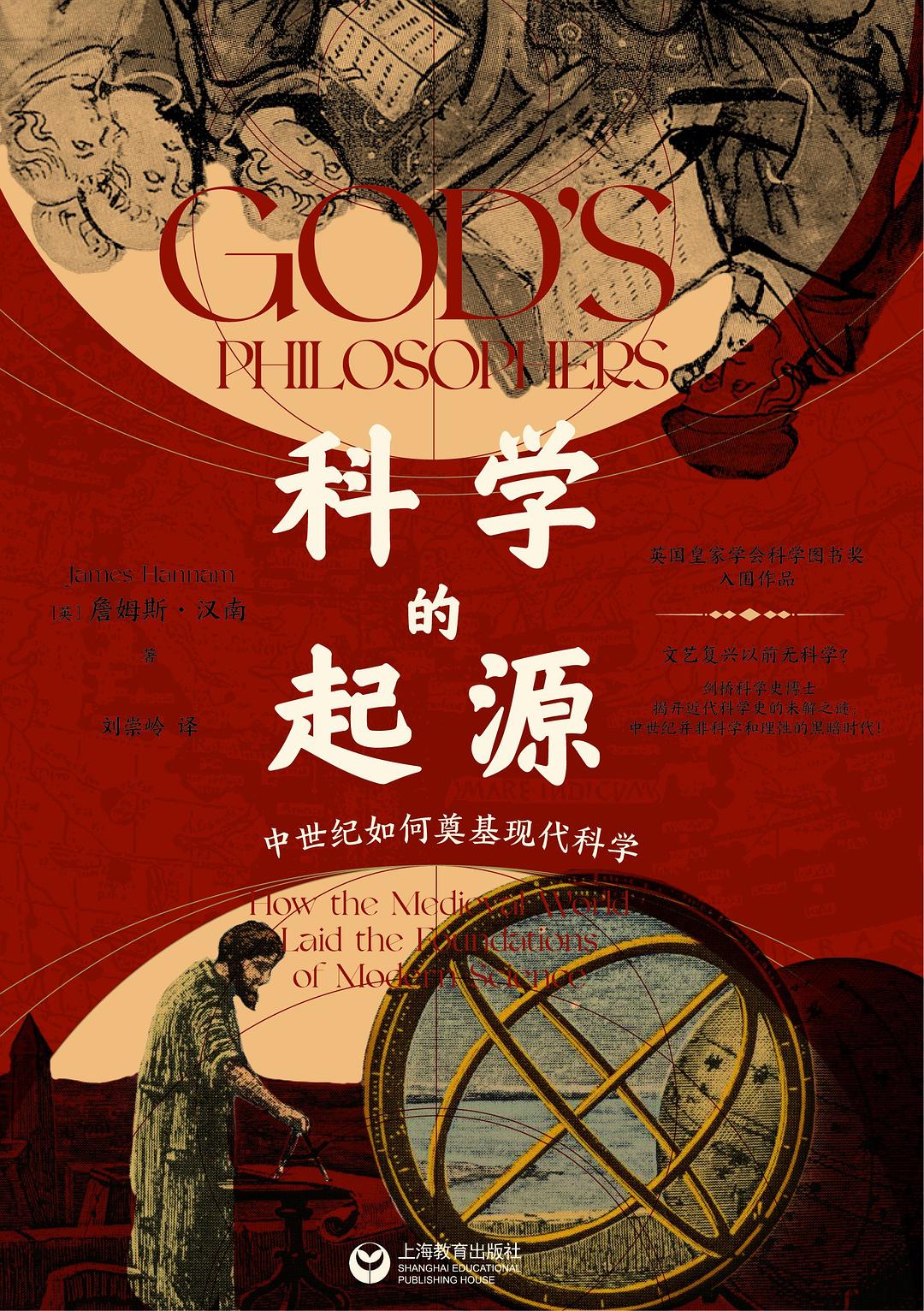

中世紀科學的真相

艾薩克·牛頓爵士(Sir Isaac Newton,1642—1727)有句名言廣為人知:“如果我看得更遠,那是因為我站在巨人的肩膀上。”多數人認為他的意思是說,他的科學成就是建立在先驅們的科學發現之上的。在同一封信中,他提到法國哲學家、數學家勒內·笛卡爾(René Descartes,1596—1650),所以很有可能笛卡爾正是他所說的巨人之一。不過,很少有人知道,牛頓的那句格言最初是由12世紀的神學家沙特爾的伯納德(Bernard of Chartres,卒於1130年左右)所創。更少有人知道,牛頓時代的科學同樣深深紮根於中世紀。本書正是要向讀者證明,我們今天認為天經地義的科學技術,多大程度上是起源於中世紀的。

牛頓

牛頓中世紀科學的成就今人知之甚少,於是認為整個中世紀完全沒有任何科學進步就似乎是自然的事了。人們對於這個曆史時期的差評是由來已久。在作家們那裡,“中世紀的” (medieval)這個形容詞是“野蠻不化”的同義語。甚至曆史學家也不見得好些,他們仍執迷於這種觀念:自羅馬陷落直至文藝複興,全無要緊之事發生。1988年,丹尼爾·布爾斯廷在其科學史著作《發現者》(The Discoverers)中將中世紀稱為人類進步的“大中斷”。威廉·曼徹斯特在1993年的《黎明破曉的世界》(A World Lit Only by Fire)一書中將中世紀描繪為一個“大雜燴”,“持續戰亂、腐敗、綱紀廢弛,充斥著迷信與牢不可破的愚昧”。查爾斯·弗里曼在2002年出版的《西方心靈的封閉》(The Closing of the Western Mind)一書中稱此一時期為“理性的停滯”,而且“很難看出數學、科學及其相關學科在那時的氛圍里能有什麼進步的可能”。

中世紀沒有值得一提的科學——這是一個神話,而與之如影隨形的另一個觀點是:教會的阻礙使得本就少得可憐的科學進步雪上加霜。信仰與理性之間的衝突無可避免——這種觀唸得勢,離不開19世紀的英國人托馬斯·赫胥黎和美國人約翰·威廉·德雷珀的大力鼓吹。赫胥黎講過一句很著名的話:“過去的神學家躺在每門科學的搖籃旁,猶如赫拉克勒斯搖籃旁纏繞的毒蛇。”赫胥黎與牛津主教塞繆爾·威爾伯福斯(Samuel Wilberforce,1805—1873)關於進化的論戰臭名昭著——那是1860年,威爾伯福斯問赫胥黎“與猴子發生關係的是你祖父那方還是祖母那方”時,德雷珀也在場。德雷珀的《宗教與科學的衝突史》(History of the Conflict between Religion and Science)一書影響甚廣,該書將衝突論深深地刻在公眾的腦海之中。

赫胥黎

赫胥黎離我們更近的是當下進化論與神創論的爭執。保守的基督徒和穆斯林對達爾文主義展開了全面的攻擊。的確,有些宗教學說確實會與科學理論發生衝突,但這不表示這種衝突是不能避免的。中世紀時期,天主教會積極支持了許多科學研究,但同時又規定哲學思辨不得妨害神學。諷刺的是,正因為堅持讓哲學家關注自然而非形而上學,教會設定的限制從長遠看可能反倒使科學受益。進一步講,與公眾的認知相反,教會從未支持過“地平說”,從未禁止人體解剖,從未禁止“零”的概念,更沒有因為科學觀點而將人燒死在火刑柱上。科學與宗教之間最著名的交鋒莫過於1633年對伽利略(Galileo Galilei,1564—1642)的審判了。學院派曆史學家現在相信,此事更多是與當時的政治和教皇本人的自尊心有關,而不是科學。本書末章對審判進行了全面解讀,我們將看到,伽利略在多大程度上受惠於其中世紀的先驅。

對中世紀的詆毀早在16世紀就已開始。當時在精神活動方面,人文主義者開風氣之先,首倡希臘羅馬古典文學。他們摒棄了中世紀的學問,因為它不僅玄奧難懂,而且是用一種粗鄙的拉丁語寫成。所以人們對其停止了閱讀和研究。繼之而起的是英國的作家,如弗朗西斯·培根(Francis Bacon,1561—1626)、托馬斯·霍布斯(Thomas Hobbes,1588—1679)和約翰·洛克(John Locke,1632—1704)。而這些新教作家又不希望給天主教一丁點兒信任,這樣就把水攪混了。他們堅持認為大學在宗教改革前沒教什麼有價值的東西。伽利略由於受到宗教裁判所的審判被視為榮譽新教徒,而他幾乎是唯一一位在以英語寫作的科學史中保有一席之地的天主教自然哲學家。

弗朗西斯·培根

弗朗西斯·培根到了18世紀,像伏爾泰(Voltaire,1694—1778)之類的法國作家也加入了攻擊中世紀的行列。他們嘲笑法國天主教會反動保守、同君主專製狼狽為奸,並與之爭論不休。伏爾泰與其啟蒙思想家同儔一道,稱讚理性與科學的進步。他們需要一個故事,來證明人類在進步,而故事里的教會是壞人。“中世紀哲學——亞里士多德哲學的私生女,翻譯拙劣,理解欠佳,”伏爾泰寫道,“對於理性和良好教育犯下的錯誤比匈人與汪達爾人更甚。”與他同時代的讓·勒朗·達朗貝爾參與編纂過卷帙浩繁的百科全書,那書後來成為啟蒙思想家的成就之縮影。達朗貝爾在給這部巨著撰寫的著名序言中,關於中世紀科學進步如何受到教會阻礙的說法已成老生常談。他指責中世紀,稱那時“幾乎整個歐洲都陷入被奴役的境地,遭受由無知而產生的迷信與由迷信滋生的無知之禍害”。但是現在,達朗貝爾說,在他的時代,理性的人類終於能夠擺脫宗教的枷鎖。

在19世紀,約翰·威廉·德雷珀與托馬斯·赫胥黎將衝突論介紹給了英語世界的讀者。得力於康奈爾大學校長安德魯·迪克森·懷特的支持,衝突論被知識界廣泛接受。懷特的《科學與神學論戰史》(A History of the Warfare of Science with Theology)一書中密密麻麻的腳註給人以學術嚴謹的錯覺。但任何核對過參考文獻的人都會覺得奇怪,如果那些文獻他真的都讀過,怎麼還會堅持自己的觀點?

對中世紀發動的攻擊威力巨大,一直蔓延到20世紀。通俗曆史學家將自己的工作奠定在之前流行的曆史著作之上,延續了“中世紀是人類進步之中斷”的神話。卡爾·薩根、詹姆斯·伯克和雅各布·布羅諾夫斯基的電視節目又將這個說法傳遞給了下一代人。即便有人發現了14、15世紀理性或進步的明證,也會被輕描淡寫地貼上“早期文藝複興”的標籤,而“中世紀的”這一形容詞的負面聯想便保留下來。

反擊之戰肇始於一百年前法國物理學家、曆史學家皮埃爾·迪昂的工作。當時他正研究不相幹的事,無意間接觸到了一大批沒人讀過的中世紀手稿。在這些塵封的大部頭中的發現令他吃驚。他很快意識到,科學在中世紀已十分精奧,且受到高度重視,對後來的發展不可或缺。美國人林恩·桑代克和德國人安內利澤·邁爾則進一步完善和拓展了迪昂的工作。今天,研究中世紀科學的泰鬥是愛德華·格蘭特和大衛·林德伯格。雖然他們已經退休,但其弟子已遍佈北美各高校,身居要職。隨著越來越多的手稿被學者研究,中世紀自然哲學家的成就越來越耀眼。

拋開流行的觀念、新聞記者的陳詞濫調以及誤入歧途的曆史學家不談,近來的研究已經表明,中世紀是一個在科學、技術和文化方面有著巨大進步的時期。指南針、造紙術、印刷術、馬鐙和火藥全都在公元500年到公元1500年間出現於西歐。不錯,這些發明起源於遠東,但歐洲人卻將它們發展到其他地方沒有達到的更高水平。意大利醫生、數學家、星象學家傑羅姆·卡丹(Jerome Cardan,1501—1576)論及指南針、印刷術和火炮,認為“整個古代世界沒有能與之匹敵的發明”。有了指南針,克里斯托弗·哥倫布(Christopher Columbus,1451—1506)才能在望不見陸地的條件下航行,在1492年橫渡大西洋,發現新大陸。印刷術和造紙術的發展導致書籍數量猛增,僅在1455年約翰·古騰堡印刷並出版《聖經》之後的頭一個五十年,新增的書籍數量就達到了驚人的2000萬本。這使得整個古希臘羅馬時代的文獻產量相形見絀。火藥與此前發明的馬鐙變革了戰爭方式,為歐洲人主宰世界敞開了大門,而印刷術的影響力甚至可能比火藥的影響力還大。

同時,中世紀的歐洲人還獨立發明了眼鏡、機械鍾、風車和高爐。透鏡與相機,還有幾乎所有類型的機器以及工業革命本身,都可以追溯到中世紀被遺忘的發明家。我們只是不知道他們的名字罷了,但這並不表示我們應當否認他們的成就。

最重要的是,中世紀為西方文明最偉大的成就——現代科學——奠定了基礎。所謂“文藝複興以前無科學”是不實的說法。中世紀學者甫一接觸古希臘經典時發展出的思想體系,足以使科學前進到古代世界望塵莫及的地步。最早一批學術自由、免受皇室干預的大學成立於12世紀,這些機構向來是科學研究的保護所。鼓勵研究自然界這件事,即使是基督教神學也顯得格外適合,因為自然被認為是神的創造。

今天,當談及“科學”這個詞時,我們頭腦中有清晰明確的含義。我們會想像一座實驗室,研究人員在裡面進行著各種實驗。但是“科學”一詞的含義曾經寬泛得多。這個詞來源於拉丁語Scientia,意為“知識”。科學涵蓋了一切知識分支,包括政治學、神學和哲學。眾所周知,神學是所有知識的女王。對自然的研究作為一門單獨的學科則被稱為“自然哲學”,本書自始至終將要使用的正是這個術語。我們如果用自己的範疇來描述曆史,就會嚴重誤判,這是曆史給我們的一大教訓。所以,重要的是知道中世紀的人從何而來,並且用他們自己的術語去理解他們。這就要求我們去考察那些今天看來算不上科學的學科。對中世紀的人來說,魔法、占星術、煉金術都是“科學”。更驚人的是,這些神秘學科由於提供了理解和控製自然界的其他途徑而直接催生了現代科學。

目前,中世紀自然哲學與現代科學的差異在學者間還有些爭議。但有一點是明確的:現代科學是自然主義的,沒有給超自然事物留下餘地。從19世紀初開始,科學就已將上帝排除在實驗室之外;而對於中世紀的自然哲學家,上帝卻從來都是研究自然時的核心課題。

現代科學是一種將經驗性實驗與理性分析相融合的十分特殊的知識類型。今天我們認為這種融合是天經地義的,也確信用這種方法能獲取自然領域的精確知識。難以相信,這種科學思維方式幾個世紀前幾乎還不存在。現代科學的大廈能夠建立之前,需要中世紀為之奠定堅實的基礎,這塊基石就是——理性作為探索世界真相的有效工具被廣泛接受。顯然,沒有教會的認可,這是不可能發生的,因為彼時教會是一切智識活動的監護人。所以,理性的發展及其與信仰的關係都是我們故事的重頭戲。中世紀時,理性辯論在哲學家之間是如此盛行,那個時期堪稱“理性時代”之濫觴。

一些科學史家樂於稱讚的人物,要麼是映射了我們自己的偏見,要麼就是顯得比其同時代人更“摩登”。一聽說過去的某個人預知了我們的想法,我們就給這人貼上“超越其時代” 的標籤。事實上,沒有人能超越他的時代。隔近了看,我們總是發現,人都是牢牢地紮根於自身的社會文化環境。最好的例子可能是列奧納多·達芬奇(Leonardo da Vinci,1452—1519)。一位近期的傳記作家邁克爾·懷特竟然將達芬奇稱作“第一位科學家”。奇怪的是,達芬奇儘管享有天才之譽,卻根本沒有對西方科學的發展產生影響,他的影響完全局限於藝術領域。缺乏關注焦點和持續實驗使他在科學領域未能取得應有的成功。無人追隨達芬奇的科學思想,因為他不曾對任何人說起。今天,達芬奇在科學上的名聲來自他著名的筆記,但這些筆記都是直到他死後幾個世紀才為人所知。他的秘密與害怕受控獲罪無關,也不是顧慮教會刪減其著作。不願與人分享自己的真知灼見,僅僅只是因為性格缺陷罷了。他甚至用鏡像書寫法(mirror writing)來掩飾這些筆記,使其只能在鏡像中被識讀。所以,雖然達芬奇名聲巨大,但對於他本人,我們卻無法通過筆記瞭解更多。

另一個常見的錯誤是將曆史劃分成一些不連續的時段,並加上帶有清晰價值判斷的名稱。這極易誤導人。比如,我們大家都會學到,有一個時期叫“文藝複興”,而且是一個“好的” 時期;黑暗時代是“壞”的,啟蒙運動“確是極好的”。如果啟蒙和矇昧二選一,一個人怎能不讚成啟蒙呢?“複興”(Renaissance)意為“重生”(rebirth),意思很明白——在此之前,文明一度蕩然無存。“黑暗時代”這個術語是14世紀意大利作家弗蘭切斯科·彼特拉克(Francisco Petrarch,1304—1374)發明的,他的意思是在古羅馬時代和他的時代之間,沒多少事情發生,人類停滯不前整整一千年。我們將看到,科學的發展曆程為說明這些曆史標籤的不公提供了一個絕佳例證。“中世紀”這個術語的貶損意味弱一些,它首次出現於15世紀,當時被許多意大利人文主義者使用。

有人可能認為,其他曆史時期的名稱也可以回溯好多個世紀,但實際上它們都起源於19世紀的法國。法國曆史學家有個很明確的觀念,即過往的曆史是人類朝著這些曆史學家自己所處的文明不斷進步的故事——而他們的文明是人類進步的頂點。英國人同樣糟糕。Victoria時代的人發明的故事是,文明通過基督新教、自由市場和仁慈的不列顛帝國取得巨大成就;他們甚至認為這種成就之所以可能,是因為不斷戰勝法國人。如果我們真要理解曆史,就必須遠離那些帶有偏見的標籤——如“黑暗時代”“啟蒙”,或至少試著用極其懷疑的態度對待它們。

另一方面,有些表示曆史時期的慣用名詞和形容詞,出於方便起見,我們不得不採用。各個時期的斷分具體用哪一年,難免會比較主觀。我們的分法是這樣:中世紀早期(曾被稱作黑暗時代)是從公元476年西羅馬帝國陷落一直到1066年,狹義的中世紀從1066年開始到1500年結束,人類隨後進入現代早期。所有年代未加說明都指公元後(會引起混淆之處我會標註“AD”或“BC”)。當代曆史學家流行用“CE”(Common Era,通用紀元,即公元)和“BCE”(Before Common Era,通用紀元前,即公元前)代替具有基督教色彩的“AD” (Anno Domini,意為“主的生年”)和“BC”(Before Christ,意為“基督以前”),這樣對於中國和中美洲的曆史顯得比較妥切。不過對於歐洲中世紀來說,“耶元”(AD 和BC)仍然是完全恰當的稱法。

本書的安排簡單來說是這樣:故事的內容是中世紀的自然哲學如何促生現代科學的成就。首先我們將回顧中世紀早期從開始一直到1000年這段時期,其間,西歐從羅馬帝國的崩潰中恢復過來,開始借助一些新的發明重建自身。我們將看到農業如何改進,以及當時一個受過良好教育的人對自然哲學能瞭解多少。

在第三、四兩章,我們將會瞭解西方是如何恢復古希臘知識遺產的。歐洲在羅馬帝國崩潰之後,曾一度失去了這份遺產,而通過阿拉伯和拜占庭的文獻資料又失而複得。這一波新知識的浪潮不可避免地引起了當權者的注意。第五章講述了12世紀時基督教會如何變得越來越關注異端問題,不過教會最終還是與希臘哲學達成了妥協。而在第六章中我們將會看到,大量的爭論都被巨擘聖托馬斯·阿奎那(Saint Thomas Aquinas,1225—1274)解決,他是中世紀最偉大的學者。

在中世紀,假如你生病了,最好的辦法是去聖地祈禱而不是看醫生,第七章會告訴你原因。第八章考察煉金術和占星術,儘管教會對此存疑,這兩個學科卻仍盛極一時。第九章我們將認識羅吉爾·培根(Roger Bacon)——一位專注的煉金術士,傾注一生的精力研究自然,因為他覺得這將會成為世界末日臨近之前把穆斯林轉化為基督徒的有力工具。第十章我們會認識另一位牛津學者——沃靈福德的理查德(Richard of Wallingford,1292—1336),他的名氣要小一些,但魅力卻不差分毫;他除了在天文學上的成就以外,還建造過鍾,那是中世紀最精密、最複雜的鍾之一,儘管他本人一直飽受麻風病的折磨。

一旦托馬斯·阿奎那將希臘哲學基督教化,中世紀學者就能在此基礎上大展宏圖了。第十一、十二章展示了14世紀牛津大學和巴黎大學在科學思想上取得的進步,有兩個領域的進步尤為顯著——地球自轉理論和加速物體的運動。

在第十三章我們將看到,中世紀晚期對歐洲社會產生了巨大影響,而由於哥倫布等人的航行,這種影響又波及歐洲以外的世界。而證實“大地是不是平的”在哥倫布的腦海中是排在最末的事情。

第十四章考察了人文主義和宗教改革對科學技術的影響。人文主義者重獲了重要的古希臘數學文本,但否認中世紀在哲學上的進步。宗教改革打破了天主教會對科學的轄製,但同時也降低了天主教會對新思想的容忍度。

“文藝複興”雖然常常與現代性的發端聯繫在一起,卻同時又是一個魔法信仰高漲的時期,這尤其影響了那些處在科學最前沿的人——第十五章考察了上述聯繫。在第十六章我們將看到,人體解剖在歐洲是如何興起,又是如何幫助我們認識自己的身體構造的。

第十七章敘述了尼古拉·哥白尼(Nicolaus Copernicus,1473—1543)如何斷定地球繞太陽旋轉,而不是人們認為的相反。但哥白尼並不是孤獨的天才,因為他大大地受惠於中世紀(歐洲)和伊斯蘭的先驅。第十八章則講述了哥白尼的激進思想是如何被約翰尼斯·開普勒(Johannes Kepler,1571—1630)接受並證明的。

最後的三章考察了伽利略及其同時代人。伽利略同樣繼承了前輩思想家的思想,將其用於構建自己的物質理論和運動理論。伽利略彙集了中世紀思想的許多條線索,從而形成了現代科學的基礎,我們的故事就以他結束。

(本文選摘自《科學的起源:中世紀如何奠基現代科學》,[英]詹姆斯·漢南著,劉崇嶺譯,上海教育出版社2022年12月出版,經授權,澎湃新聞轉載,轉載時註釋從略。)