為什麼“面子”對中國人那麼重要?|專訪翟學偉

2023年開年最火的電視劇非《狂飆》莫屬,從春節到現在,幾乎每一天它都能以各種話題的形式登上媒體頭條。除了塑造了一眾立體鮮活的人物,《狂飆》還帶火了一本傳統兵書《孫子兵法》。劇集中,還是普通魚販的高啟強被警官安欣“安利”了這本書,從此開啟了一系列命運的轉折。他利用虛張聲勢從以一當十的困境中脫險,巧妙地利用利益關係將唐小龍、唐小虎和自己綁在一條船上……這一系列操作最終為自己成為京海最大的黑社會老大鋪平了道路。也難怪網友調侃,高啟強就是“知識改變命運”的另類版本。

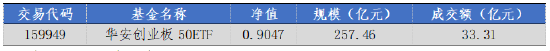

《狂飆》劇照,高啟強正在閱讀《孫子兵法》。

《孫子兵法》真的如此有魔力?在社會學家翟學偉看來,這本兵書的背後其實揭示了中國社會的某些深層規律。比如,《孫子兵法·謀攻篇》中有這麼一句家喻戶曉的話:“故上兵伐謀,其次伐交,其次伐兵,其下攻城”。很顯然,“謀”被這部兵法視為最高級的戰略。這裏的“謀”可以解釋為“謀略”“智謀”,它和西方的“軍事理論”有著微妙的差異,如果說後者比較講究排兵佈陣、武器使用等等,那麼謀略則更像一種中國式的“心理學”,它與個人的日常經驗緊密相連,也尤其講究通過揣度人心,讓對手麻痹大意、上當受騙、失去判斷力等,故中國還有“攻心為上,攻城為下”“兵不厭詐”等古話。中國式的兵法,也經常透著一些“厚黑學”的意味。

翟學偉認為,對“謀”的推崇,其實適應著中國人的社會結構和文化心理。強調謀略,暗含了一個重要的心理學假設:“人同此心,心同此理”,否則“揣度人心”則難以成立。“這一假定,同西方文化傳統所假定的神人關係大相逕庭,更與今日西方心理學把心理物理化沒有相同之處”。翟學偉認為,“謀”能成立的一大關鍵的因素,還有中國傳統社會是一個不折不扣的熟人社會,人與人之間有著長期而穩定的交往,對彼此的行動有著清晰的預期,這也給“謀”提供了廣泛生長的土壤。

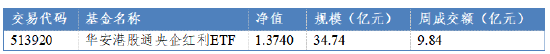

翟學偉,南京大學社會學系教授,博士生導師。主要從事中國社會與中國人心理及行為方面的理論建構,包括關係網絡、家庭與家族、權力與權威、社會流動與信任、價值觀、社會與組織心理與行為等方面的研究。著有《人倫、恥感與關係向度:儒家的社會學研究》《中國人的社會信任:關係向度上的考察》、《中國人的關係原理》《人情、面子與權力的再生產》《中國人行動的邏輯》《中國人的臉面觀》等。

“關係”“人情”“面子”,這些可以說是翟學偉從事學術研究三十多年來始終堅持打交道的命題,他的《中國人行動的邏輯》《人情、面子與權力的再生產》等作品也早已為讀者所熟知。去年則剛剛出版了《人倫、恥感與關係向度》《中國人的社會信任》等新作。

在今日中國,傳統的力量很多時候比我們想像中要更大。翟學偉也認為,儘管城市化進程的加快似乎瓦解著傳統熟人社會的基礎,互聯網的發展也迅速地改變著人與人之間的交往模式,但講人情面子這一傳統的影響力在這個時代可能不減反增。有關人情面子的問題,依然需要更多理論和經驗上的探索。春節前後,我們邀請翟學偉分享了他最近的一些思考。

在研究中國人如何“講面子”“搞關係”上,翟學偉提出過很多獨到的見解。

很多學者會將中國人的臉面觀與戈夫曼的“擬劇論”聯繫到一起,翟學偉則認為,戈夫曼雖然非常精細地建構了一個有關人們在日常生活中如何“表演”的理論框架,卻忽視了中國人“臉”和“面”的差異。在很多時候,中國人所扮演的社會角色(臉)不一定會對應著其可以獲得的社會聲望,比如,領導講話時即便洋相盡出,底下的觀眾依然要極力捧場。中國社會運行的最大特色,恰恰也是如何在“臉”的力量不夠的時候還能獲得“面子”。因此,中國人的臉面問題的關鍵並不在於“演員”,而是演員和觀眾之間建立的關係。

不過,翟學偉這些極具“中國特色”的觀點,也為他的研究帶來持久的質疑。有學者認為他的研究不夠“科學”,沒有使用正經規範的研究方法,幾乎就是通過對個案的觀察進行經驗性歸納,研究結論也自然沒有什麼代表性。這種批評翟學偉並沒有太在意,但他認為這恰恰反映了人情、面子、“搞關係”在中國特有的一種處境。儘管人人都常為託人辦事的“關係”所累,為酒桌上的敬酒詞絞盡腦汁,為鄉里鄉親的催婚催生感到“窒息”,但卻鮮有人願意公開談論“關係”和“面子”。中國人的關係彷彿一種潛規則和社會禁忌,明明深入地影響著人們生活的方方面面,卻在日常話語和學術研究中隱身,成為一個即便看破也難以說破的問題。

如果一個現象難以被主流的“科學”研究方法所研究,但它切實影響著我們每一個人,我們該如何衡量它的研究價值?翟學偉也覺得這個問題並不好回答,他的選擇還是持續不斷地實踐。近些年,他在多年研究的基礎之上嚐試構建自己的“關係向度”理論。

他將中國人的關係總體上劃分為時間性和空間性兩個維度,其中,時間性指的是交往者所認知到的交往時間是短程還是長程,空間性則是指交往者在空間上的移動為其帶來的交往選擇性是高還是低。由此,他分出了四種人際組合方式的“理想型”:長時效性-低選擇性(固定關係:如血緣、地緣)、短時效性-高選擇性(鬆散關係:如自由地加入某個社團)、短時效性-低選擇性(約定關係:如合同聘任)、長時效性-高選擇性(友誼關係)。雖然關係向度理論是翟學偉對中國人特殊經驗的提煉總結,但他的嚐試不僅意在於此。“我覺得中國學者還是應該努力從本土的現象出發,逐步往上抽像,建立一種基於中國但不限於解釋中國的理論”。這種理論建構的嚐試,也體現在他最新出版的兩本新著《人倫、恥感與關係向度》《中國人的社會信任》中。

《人倫、恥感與關係向度》,作者: 翟學偉,版本: 北京大學出版社 2022年6月

和很多社會學者一樣,翟學偉並不能“超然”於他的研究對象之外。作為一名高校教師,他也經常為“關係”所苦惱:如果一名同學的答卷確實不理想,但最終的成績卻關係到他的升學,究竟該不該在為一門選修課打分時“鐵面無私”?這些問題在理論上有著完美和明確的回答,但實際操作起來似乎總是沒那麼簡單。不過,翟學偉認為,儘管中國社會講“關係”會給大家帶來非常多的麻煩和負擔,但作為學者,不應該輕易地為它作道德判斷,也不應該簡單地將其視為落後。作為中國社會根深蒂固的文化傳統,我們每一個人都難以簡單掙脫,而學者幫助大家解決擔憂的辦法,“就是首先讓大家明白社會是如何運行的”。

很多社會觀察家或許有著比社會學家

高明得多的見解

新京報:你從事人情、面子的中國本土化研究已經有很長一段時間,剛出版的有《人倫、恥感與關係向度》《中國人的社會信任》,此前有《中國人的關係原理》《人情、面子與權力的再生產》《中國人行動的邏輯》等也都被廣泛地閱讀。你是比較主張在實際經驗中生發出問題的,那麼在人情、面子這個總的問題意識下,不同的階段,你關心的具體問題有沒有什麼變化?

翟學偉:具體關心的問題是有變化的,但基本上都是在人情和麵子的基礎上延展出來的。比如最近在做儒家道德社會化路徑研究。看起來人情、面子與儒家沒有多大關係,後者是人文研究的熱點,思想史、哲學及倫理學領域都有很多著述。社會學似乎對其關注的還比較少。但仔細回顧一下,從梁漱溟將中國社會概括為倫理本位,潘光旦在儒家社會思想中對“倫”的研究,費孝通在中國社會結構意義上提出的差序格局等,他們離人情和麵子只有一步之遙。總之,用社會學的視角看儒家思想,會看到儒家思想的現實性,也有機會從人情和麵子回到儒家思想,它們之間還有很多延展的空間。另外,我也關注了中國人社會信任方面的研究。

總的來說,一個人的學術改變不是由外部因素或熱點來決定的,而是由自己研究的主打方向積累決定的。有些人做了多年甚至是一輩子的研究,但其研究主題不斷變化。這是研究不能深入的主要原因,這種做法對研究者是有傷害的,因為研究者的話題甚至領域不斷調整或跟風,使得他對每一個話題都是蜻蜓點水。當然,這不是說熱點不重要,而是說,你自己所長能夠在此熱點研究中給出什麼看法。熱點很容易是一陣風,刮過去了,或者你還沒有寫完,投稿還沒有發表,熱點已過,那麼就得再換話題。社會學需要研究一些穩定的,對揭示社會運行很基本的問題,這是應當予以重視的,看起來它們沒那麼“熱”,但卻在真正影響我們的社會生活。這是我多年研究人情和麵子的體會。

《中國人的社會信任》,作者: 翟學偉,版本: 商務印書館 2022年8月

新京報:可不可以簡單講一下儒家研究的社會學視角,相比於所謂社會思想史的視角,對老問題有什麼新的貢獻?比如你在書里提到的“親親相隱”的難題。

翟學偉:人文學者的研究可能比較在意孔孟以及後來的儒家學者說了什麼,比較集中在其學說的內部思想脈絡及其演變,比如討論儒家,自然離不開弄清楚孔子、孟子、董仲舒、朱熹、王陽明等提出過什麼觀點。但是他們的這些思想究竟在社會實踐中是如何體現的?這恐怕要打一個問號。這裡面有幾種可能,一個是中國人會照著思想家們的言論去做,那麼思想史和社會學是有結合的。還有一種可能是思想家說歸說,民眾有另外一套做法。最後一種更為複雜,即民眾表面上也接受主流意識形態的說教,國家也大力宣傳推動,或有相應的制度安排,人們看上去也在踐行這些思想。但這不一定是“實情”。就像我研究人情、面子經常講的,我們知道中國很多制度是用來遏製人情、面子的,至少不採用人情、面子來運行,但這並不妨礙人們在生活里覺得人情、面子是最重要的事情。如果想搞清楚一種思想在社會實踐中真實的樣貌,除了思想史研究、哲學研究、倫理學研究之外,我們就還需要一個社會學的視角。

《中國人的性格》,作者: 明恩溥,譯者: 陶林 / 韓利利,版本: 江蘇鳳凰文藝出版社 2018年1月

新京報:在提到面子研究的先驅時,你特別提到了明恩溥的《中國人的性格》,並認為明恩溥對中國人性格的總結雖然缺乏一些實證證據,但有很好的直覺與洞察力。如果我們衡量學術作品價值的方式並不拘泥於研究方法,而是看它真正發現了什麼,那麼我們需要區分“學術研究”與“社會觀察”嗎?在你看來,社會學者,與社會觀察家的本質不同是什麼?

翟學偉:本質上當然區別很明顯。社會學有自己的學科視角、理論體系和研究方法,而社會觀察不一定由社會學家來做。好的社會觀察,也不一定要經受社會學的訓練才能做。這個問題的關鍵在於,一個專業的社會學家是否自豪地認為自己一定就比一個記者、一個作家能更準確地洞察這個社會?我自己是覺得,很多從事社會觀察、有深度調查經曆的記者或現實主義的文學家們有著比社會學家高明得多的見解,他只不過不用社會學專業術語去論述,尤其不採用社會學強調的研究方法罷了。但不管是社會觀察家,還是社會學家,我們應該專注的問題是:你研究的問題本身是不是真問題,是不是很重要?而不是在於是用定性方法還是定量方法。很多時候社會學家費了很大的勁,申請到很多的經費,跑了很多個城市,但調查統計出來的結論都是大家知道的事情,也許他們的貢獻只想說明大家知道的的確如此吧。

學者替社會分憂的方法,

就是解釋清楚社會是如何運行的

新京報:如果我們不以“規範性”為標準,那麼對於學術研究來說什麼問題是真正重要的?這也是一個深究起來很複雜的問題。比如人類學家大衛·格雷伯寫了一本《毫無意義的工作》,他列舉了一些數據,指出當下社會許多工作做起來都是沒必要的,這個現象引起了很多人的共鳴。在公共意義上,他指出的現像當然是“重要”的。但也有很多學者指出,他用以論證的論據很不科學,因此結論在“規範性”的意義上並不可靠。

翟學偉:首先要說的是,“意義”和“重要性”其實比較見仁見智。有的學者們可能在意一個研究的“思想性”,有的比較關心這個研究有沒有現實性,有沒有用,有的只關心能不能發表。所以重要性本身也不可一概而論,也不必強求一律。其次是,我們的很多研究,不能輕易地用規範性來衡量其意義。有些論文寫得非常規範,要說這一點,也許由人寫作的規範性,還比不上電腦用ChatGPT(一款聊天機器人程序)規範,但符合規範的垃圾論文是很多的。再比如說,很多時候社會學方法里強調代表性當然是希望此研究現象具有普遍意義,但如何證明這一點,那得在抽樣上符合數學的基本原理。但中國人的問題很複雜,比如從研究被試的迎合心理,到諸如人情、面子這樣的問題,我們從事研究,都是來自我們自己的經曆,並感受到它們深刻地影響著社會運行,很多內容是生活在中國社會里的人心領神會的,不是從樣本中得出的。

《毫無意義的工作》作者:大衛·格雷伯 譯者:呂宇珺 版本:中信出版社 2022年7月

很多人都問過我代表性問題,但我的理解就是不規範的,比如想通過問捲去問人情面子上的事兒,恐怕是很難獲得社會真相。我相信大多數人在態度上都比較反感人情,但這不妨礙他們在實際生活中的運用。我們經常可以看到很多媒體報導,某某地方的“人情債”不得了,當地居民怨聲載道,這樣下去一定會帶來家庭經濟上的壓力,甚至地方官員的腐敗現象。但不讚成與做不做是並行不悖的,我們也可以說那是社會風氣不好,而非自己所願,但一個許多人都反感的社會現象怎麼會有那麼多人去做,難道社會風氣不是許多人的行為積聚而成的嗎?所以理解中國社會是一件挺難的事,從這一點來看,科學研究的目的也是為了揭示社會,而不是證明自己的研究符合科學規範,否則的話,那研究也太好做了。

還有一種研究中的規範問題,就是對實驗法很崇拜,認為這是真正可以解決因果關係的研究。這點在自然科學上當然如此,可是放在對人的研究上,我們能夠設想到的變量本身就不確定,另外人是有主觀能動性的,不受任意擺佈,比如中國人的迎合心理,對應當如何和實際如何含混不清,或者看場合做出反應等,都讓看起來規範性研究並不能得到正確的結論。

新京報:你曾經很多次論述過人情和制度的關係,並且提出在中國,人情和制度常常是互補的。人情在制度指定時就已經考慮其中了,使得制度不至於過於冰冷,而當人情氾濫的時候,有關上級部門則會超出制度,以運動的方式來矯正人情。那麼在你看來,人情和制度兩者是否都有各自的好處,而不是有先進、落後之別?

翟學偉:我覺得很難簡單用傳統-現代,或者說進步-落後這樣二元對立的框架來看待人情和制度。我們必須承認的是,人情面子是中國社會的底色,即便是制度,也是具備這種文化底色的人設計出來的。因此在中國,制度天然就不是和人情完全對立的,它並非如大家想像的那樣是用來遏製和抵抗人情面子的。比如我們學術界發文章投稿,我們當然從制度設計上希望避免人情干擾文章質量,所以引進了匿名評審制度,但這中間,從編輯到主編,依然有很多可以運作的人情和麵子空間。形式上看,審稿程序是規範的,但人情和麵子的運作並不妨礙一些關係稿件可以順利通過這個程序。

凡是有制度的地方就有人情,而不是說有了制度就可以遏製人情或者有了人情就違反制度,我們還可以看到,有的制度就是用來保證人情的。其實改革開放以來,中國各個方面的制度規定不可謂不完備,但我們並沒有認為人情現象減少了,這才是理解人情和制度關係的關鍵。

《人情、面子與權力的再生產》,作者: 翟學偉,版本: 北京大學出版社 2013年9月

新京報:你經常說,自己做人情、面子研究,只是客觀地揭示中國社會運作的一些規律,並不想對中國的這種文化做價值上的判斷。但其中難點在於,人情、面子既是你的研究對象,也是你每天都要面對的現實。比如你在書中舉的老師給學生成績的例子,老師秉公打分,就可能被學生認為“不近人情”,甚至導致一些風險,比如出現補考,不能畢業等。但如果老師送人情分,也是對學生不負責任。這裏的兩個問題是,如果人情社會確實會讓潔身自好的人“難以做人”,有關人情的社會學研究真的應該做到“價值中立”嗎?

翟學偉:我當然也會有擔憂,但我們首要的身份是一個研究者。我們幫助大家解決擔憂的辦法,是首先讓大家明白社會是如何運行的。通過我們的研究,讓大家知道,很多表面上看起來井然有序的事情,背地裡潛藏著很多問題。我其實被多次問到研究“關係”是在研究不好的現象。這樣的提問是從社會現實或者社會進步的眼光上做出的判斷,而我要表達的是無論這個現象好不好,它們究竟是什麼,以及為什麼會這樣。有的時候,我們也不能統統認定“關係”是負面的,親情、通情達理、與人為善,同情和幫助他人也是“關係”的表現。所以對於學者來說,還是先要以學術的立場把它們研究出來。

互聯網不能被簡單理解為

對熟人社會的“反動”

新京報:你對人情面子的研究更多基於的是傳統中國社會。如今隨著互聯網的發展,人與人之間進入了一種全新的連接模式。廣泛的匿名化交往,會如何影響人們對於線上“面子”的理解?你有沒有關注過哪些網絡時代有關人情、面子的新問題?

翟學偉:我不太追蹤網上熱點新聞,也沒有從網上觀察過互聯網上的人際交往有什麼新動向,所以在這方面,我是沒有發言權的。我這裏只能根據一些互聯網的基本特點和常見現象提出我的一些看法。我認為,互聯網不能被簡單理解為一種對熟人社會的“反動”或是“破壞”,而是可能在某種程度上在把熟人社會的很多特徵放大了。互聯網自身的傳播特徵,讓我們在線上的人情面子問題變得更加複雜。當然,要說改變,也很明顯,因為我們可以和一些不認識的人交往很多年,甚至一直保持聯繫,甚至出現婚戀現象。

但這些現象也可以結合傳統來看,比如網絡的發展出現了許多新媒體。媒體當然就有媒介的意思,而媒介又是從“媒”引申過來的。比如傳統中國人的婚姻就必須要有媒人。沒有媒人的婚姻叫私情,所以不管是一見鍾情還是青梅竹馬,要想結婚就得在程序上,哪怕是形式上找一個媒人,結果一種正式的婚姻也叫“明媒正娶”,可見,“媒”代表著一種婚姻正當性。現在的網上相親也好,電視相親也罷,“媒”更多的是一個提供婚配信息的機構。表明上看,因為互聯網的出現,徵婚者的尋求範圍無限制地擴大了,甚至有跨越時空的傾向,但細究下去,很多運行的機制也差不多,比如某台辦的很火的相親節目,看起來在鼓勵一種自由戀愛的理念,但像“報名”“挑選”“點評”“滅燈”等環節設計,本身就說明“媒人”的理念還在,只不過被放大到觀眾娛樂的場景中去了。

還有很多的例子,都說明了中國社會中類似人情、面子這類“傳統”的影響之深。比如在互聯網上對某人某事進行曝光,搞臭某人或者搞什麼人肉搜索,以及大家為了自己喜歡的明星互相謾罵攻擊,誓死捍衛等等,這些行為的深層結構中都有讓某人“丟更大的臉”和“維護某人面子”的含義,只不過因為互聯網的加入,傳播力和影響力都擴大了。

《中國人的臉面觀》,作者: 翟學偉,版本: 北京大學出版社 2011年1月

新京報:我們知道“關係向度理論”是你近年來把研究問題理論化的一個嚐試,這個理論建立的前提似乎是中國傳統社會,中國人以“關係”為中心的思維方式,在最新一代的年輕人中還普遍嗎?

翟學偉:關係向度理論的重點是試圖闡明一個社會運行的基礎或者說邏輯起點在什麼地方。比如根據我的劃分,中國社會運行的邏輯起點就在“固定關係”上。如果沒有對這個邏輯起點的把握,我們對不同社會之間運行方式的差異就會流於表層的文化解釋,比如大家經常問西方和中國哪裡不一樣,通常回答是西方的文化是個人主義,我們是集體主義。這其實只是一種基於文化現象上的判斷。

“關係”作為邏輯起點具有一定的結構性意義,我之所以不用“血緣”“地緣”作為中國社會運行的邏輯起點而改用“固定關係”,就是因為“固定關係”提供的是一個關係特徵及其條件,而不限於文化上的回答。比如,如果西方社會也有具備這種長程性、低選擇性的關係基礎,也可以是固定關係。反之,如果中國社會也有具備短程性、高選擇性的關係,那麼中國人也可以有“鬆散關係”。所以這個理論的關鍵並不在於確定只研究中國社會和文化,而說當一個社會具備了哪種關繫條件時,關係形態會往哪個方向發展及其交往形式是怎樣的。

從這個角度看,固定關係最容易產生人情和麵子,這樣我就順帶回答了許多人對我的提問,即其他社會中人是不是也有人情和麵子。這個時候,我只要回答關係向度模型中的短程性不太會產生人情和麵子,而長程性會產生人情和麵子,那麼提問者自己可以拿著這把尺子去衡量他關心的地方就可以了。當然,關係向度理論也是為了更好地解釋中國人的關係特徵及其變化。比如一個人從家鄉考到了大城市讀書,首先能夠感受到大城市生活不大講人情面子,他自己擺脫了家鄉里的人情面子往來。但只要你和家鄉人保持著固定關係,自己的家人、親人、社會網絡都在故鄉,每年也要回幾趟老家,那麼人情面子在自己的生活中依然存在,而大城市的人際交往則是鬆散關係,也就無所謂人情和麵子了。

介於固定和鬆散關係之間,我還提出了“約定關係”和“友誼關係”,雖然這兩種關繫在任何社會都是存在的,但其行為表現則取決於邏輯起點是從固定關係進來的,還是從鬆散關係進來的。前者的交往特點使約定關係和友誼關係依然保持著固定關係的特點,而後者則保持著鬆散關係的特點。當然,關係向度理論並不能完全包攬複雜的人際交往,因為不同信仰、不同語言、不同習俗也在同時影響其社會關係的建立。

中國學者應貢獻基於中國的經驗,

但不限於解釋中國的理論

新京報:你此前有一些研究社會心理學的經曆,在你看來,“關係向度”理論比較偏向於是一個描述社會“結構”的理論,還是比較偏向於研究個體“心理”的理論?

翟學偉:我大概能理解你的意思,不過我想這個問題可能也體現了一些思維定勢。當我們習慣了西方理論建構的特點,就會不自覺地在一個二元對立的語境里去歸納我們的一些思想。比如是主觀還是客觀,是結構還是行動,其實以中國人的思維特點來看,這些當然都不是截然二分的。而西方理論發展到一定階段,像吉登斯、布爾迪厄等也希望從中尋找到新的可能性。中國人在構築自己的世界觀的時候,一般不會把自己放入二元對立的結構中去。我想描述中國人行動邏輯的本土化理論,也應該是包容了結構和個體行動兩者的內容。

如果我的關係向度理論是純粹想做結構,那麼在我劃分空間時,我不會用“高選擇性”“低選擇性”,因為選擇是一個行為,而不是結構,結構的表達應該在人口的高流動性-低流動性方面。你會發現後者是一個純粹的結構視角——用於刻畫一定空間中人的流動及其分佈,但前者其實重點是回到人的主體選擇傾向方面,是人與人之間因流動情況而表現出的互動機會。所以我的這個理論是從結構回到了行為。

在關係向度理論中,所謂時間和空間不是以客觀來劃定的,所以說是時間性和空間性。它們雖然只一字之差,但是含義就大不相同。時間其實在任何一門學問里都難以找到準確定義,西方人用年月日,我們用春夏秋冬、二十四節氣也是把客觀上的變化作人為的尺度。但時空性更傾向於不同個體主觀感受到的時空及其做出的相應反應。比如中國人會說“我們是老朋友了”。這裏的“老”即表明交往上的時間性和頻率,但不特指幾年幾月,再如中國人也很喜歡說:“到時候再說”,西方人可能就會很睏惑,什麼時間點是“到時候”?其實這個詞就是指“適當時候”,這其中蘊含的就是一種“時間性”,是一種個人對時間的感知以及由此對生活、生命的安排。同理,空間性也是如此,它不僅用於描述純粹物理意義上人的流動,而是包含了人對空間以及其中人際網絡的感受,比如持有某種方言(鄉音)的地區,或者指社會圈的大小,中國人也叫“我的地盤”。

《中國人行動的邏輯》,作者: 翟學偉,版本: 生活·讀書·新知三聯書店 2017年10月

新京報:前些年你多次參與有關中國社會學本土化的討論。我們知道,中國的很多社會科學都存在一定程度的“本土化焦慮”,你認為學科本土化的爭論本身的理論爭論重要嗎?還是說其實學者們只需要自己去“做”,用研究去回應現實就可以了?

翟學偉:我的觀點這些爭論是否必要,應該放回到曆史情境中去看。單純地看這些爭論本身,爭來爭去當然是沒有意義,但中國近代學術史是一個西風東漸的過程,中國人起初非常渴望學習西方學術,所以大舉引進西方理論用以解釋中國現實。但是作為生在中國社會的局內人,我們自然會有一個直觀的感覺,就是這些理論究竟能否解釋中國社會的許多現象,比如上面談到很多,但能不能解釋人情面子?很多時候,現實經驗告訴我們,西方理論並不具備那麼普遍的解釋力,它們常常不能有效地用來研究中國社會。因此有關社會學本土化的討論有它合理的生發緣由。我覺得中國學者還是應該努力從本土的現象出發,逐步往上抽像,建立一種基於中國但不限於解釋中國的理論。

新京報:我相信很多年輕人看了你的研究都會產生一個疑問:既然人情面子在中國的影響力這麼大,那如果我很不喜歡講人情面子,該如何自處?你會怎麼回答他們?

翟學偉:這是一個應用性的問題。其實很簡單,我和我的學生也是這麼講的,中國社會不是每個地方都以固定關係為起點的社會運行,你如果很討厭人情面子,就得尋求一個鬆散關係比較明顯的地方。這些地方具體需要具備哪些條件?我覺得標準很多,但大體上來說,城市越大,陌生人越多的地方越具備這樣的可能性。如果說,這個回答對許多人不現實,那麼不要尋求大單位,而選擇單干,也容易讓自己處於鬆散關係。當然,任何選項都有利弊,因為放棄人情面子的同時,也就進入到原子化的個人,生活會比較孤獨。

《鄉土中國》,作者: 費孝通,版本: 人民文學出版社 2019年9月

新京報:可否向我們的讀者推薦一些你最近讀到的比較好的本土社會學研究,並簡單談談你的理由?

翟學偉:這個問題取決於我們對本土社會學的定義,以我個人的看法,本土社會學並不是對著中國社會學研究而言的,甚至也不一定是中國學者做出來的,而是社會學研究中自覺不自覺的一種研究現象,如果本土社會學指用最貼切的視角和方法來研究自己社會的作品,那麼美國學者寫的很多書也是本土社會學的,歐洲、日本或其他學者寫的書也是本土社會學的。這是介紹不完的。中國學者對這方面的覺悟產生於民國時期,值得推薦的當然還是費孝通的《鄉土中國》。現在一些學者對於本土化的研究,主要是論文,成書的比較少。比如我個人認為三聯書店出版的“中國社會學經典文庫”中有不少研究應屬本土研究。

采寫/劉亞光

編輯/張婷 王青