胡應麟與《詩藪》:詩海之中抉隱索微

明朝萬曆年間的一天,獨領文壇二十年的大文豪王世貞,在杭州西湖的湖心島上大宴賓客,一時群賢畢至,江南文士濟濟一堂。其間賓主除王世貞外,還有著名戲曲家汪道昆(有觀點認為,他便是《金瓶梅》的真正作者)、他的弟弟汪道貫,以及抗倭名將戚繼光。

是日天朗氣清,惠風和暢。豈料酒酣耳熱之際,汪道貫卻借酒使性,嫉妒心發作,指著一位胡姓年輕人質問王世貞:“您為什麼要將詩統傳給他?如果未來他成為詩壇盟主,將置我們於何地?!”面對這一突髮狀況,倉促間王世貞、汪道昆不知如何作答,而年輕人也沒有接話。戚繼光見狀,趕忙出言解勸。年輕人卻似乎一下找到了宣泄的出口,轉而懟起戚繼光來。

戰國時期,趙國將軍廉頗自恃功高,對上卿藺相如多有不敬,而藺相如卻忍讓再三,以致他的門客非常不忿。藺相如解釋說:“我連強大的秦王都不怕,又怎麼會害怕廉將軍呢?我之所以禮讓他,是為了維護國家的安定團結啊!”廉頗聽說後,非常慚愧,於是主動負荊請罪。

年輕人似乎也是在用這樣的行動向“酒鬧”汪道貫申明,我連位高權重的戚將軍的面子都不給,又怎麼會害怕你呢?我之所以不與你正面衝突,是為了維護江南文壇的安定團結。不知是否汪道貫意識到了年輕人的良苦用心,這次宴會上的齟齬並未影響二人關係,後來他們反倒成為摯友,留下許多詩文唱和。

只是可憐了戚繼光,一代名將,好容易參加次文人雅集,卻沒想到聚會上的唇槍舌劍比戰場上的刀光劍影更令人心驚。他只好倉皇告辭,尷尬離席……

胡姓年輕人由此出名,更有好事者根據這次事件編了出雜劇,題名曰:胡學究醉鬧湖心亭,戚總兵敗走萬鬆嶺。

這位豪放不羈的年輕人,便是古典詩歌批評史上大名鼎鼎的胡應麟。

《詩藪》(精校本),作者:(明)胡應麟,點校:王國安,北京科學技術出版社·記號Mark 2022年11月。

胡應麟與《詩藪》

有關胡應麟的生平事蹟,王嘉川《胡應麟年譜長編》最為詳盡。今揀其要者略述。

嘉靖三十年(1551),當胡應麟出生之時,正是文學復古運動聲勢正旺的時候,“後七子”的李攀龍、王世貞狎主文盟,在京城相聚唱和。9歲時,因父親胡僖中進士為官,胡應麟隨父入京開始接觸到京城人物。18歲時,胡僖父喪服滿入禮部供職,胡應麟再次隨父入京,詩名開始傳於京中。此時的胡應麟因不少達官貴人願與他交往,因而愈加自信。父子二人尋書訪籍,積累了大量藏書。隆慶六年(1572)胡僖外放,22歲的胡應麟第四次北京生活結束,回到家鄉侍奉母親。在整個青年時期,他主要生活在京城,受到了復古派的巨大影響。

王世貞著《山園雜著》 萬曆間刻本。王世貞(1526-1590),明代文學家,獨領文壇二十年,為世所重。著有《弇州山人四部稿》《藝苑卮言》等。

萬曆四年(1576)八月,26歲的胡應麟參加浙江鄉試中舉。此時的他,雖未結識王世貞,但在其縱論“文章學問之途”的策論中,已對王世貞高度評價。王世貞作為當時的文壇盟主,在李攀龍去世後獨操文柄二十年。《明史》說王世貞:“才最高,地望最顯,聲華意氣籠蓋海內,一時士大夫及山人、詞客、衲子、羽流莫不奔走門下,片言褒賞,聲價驟起。”巧的是,胡應麟的父親胡僖與王世貞的弟弟王世懋是同年進士,二人交往頗多,胡僖常向王世懋提及胡應麟。就在胡應麟剛剛中舉之後,王世懋因赴任江西路過蘭溪,胡僖恰好在家,王世懋前來拜訪,因此認識了胡應麟。二人言語投合,王世懋對胡應麟非常讚賞,也很認同胡應麟對王世貞“博洽中特擅精核”的評價。王世懋致信王世貞,讚譽胡應麟。

萬曆五年(1577),胡應麟赴京城會試失利。王世懋勸胡應麟與其兄王世貞聯繫,胡應麟遂致書寄詩給王世貞,表達願意結交、希望得到指導之意。從此,胡應麟開始了與王世貞的交往。正是在與王世貞的交往中,胡應麟奠定下自己人生價值的基調。胡應麟與王世貞一直保持著書信往來。王世貞很看重這個年輕人,萬曆九年(1581)為胡應麟《綠蘿館詩集》作序,除了對其詩作高度評價外,還稱“後我而作者,其在此子矣夫!”對胡應麟頗有衣缽相傳之許。

第二年,胡應麟在赴京趕考的途中,專門到太倉拜訪王世貞。這是胡應麟第一次直接拜訪王世貞,懷著朝聖的心態,以自己的《少室山房詩》請王世貞作序。二人相見甚歡,胡應麟在王家住了三天才離開。王世貞致信胡應麟,盛讚《少室山房詩》“瑰奇雄麗,變幻縱橫,真足推倒一世”,堪與何景明、李夢陽、李攀龍相提並論。王世貞的衣缽之許與誇獎,使胡應麟沾沾自喜起來,受到了不少青年才俊的嫉妒。王世貞還曾寫信勸吳國倫不要因此而不滿。

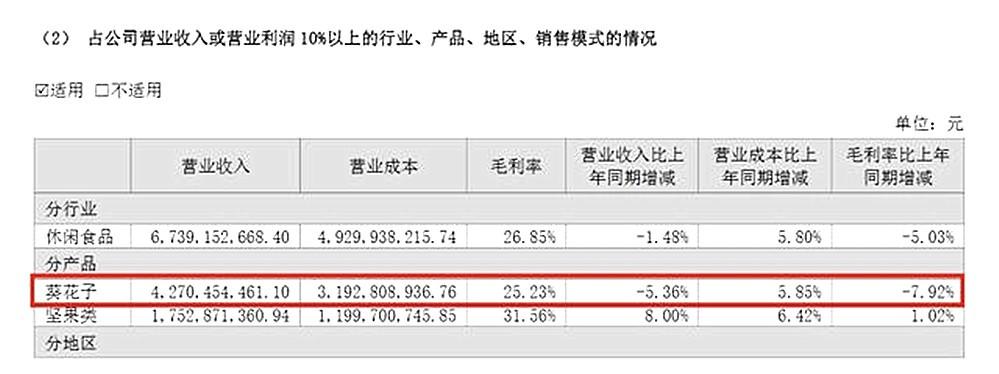

此次赴京,若能得中進士,加上文壇盟主的衣缽傳授,豈不美哉?然而,萬曆十一年(1583),33歲的胡應麟會試再次落第。三月,胡應麟南返,到達太倉時,重新拜訪王世貞、王世懋兄弟,仍受到款待。回到家中,胡應麟致信王世懋,對其“綣綣盛心,勖以大業”表示感謝,但說自己竊恐力不從心。考試失利似乎對胡應麟打擊不小。王世貞並沒有小看胡應麟,這年秋天,眾文壇才俊在王家遊宴聚會,王世貞作下《末五子篇》,將胡應麟列入復古派“後七子”之後的“末五子”中。在王家的宴會上,胡應麟與汪道貫發生爭執,回到家後,胡應麟致信王世貞,表示自己並不會與汪道貫一般見識,他將專心於學問,要寫作一部“羽翼《卮言》”的著述,此書可以傳諸後世,以成不朽。這是胡應麟第一次提到《詩藪》,也表達了他繼承王世貞《藝苑卮言》詩論的心思。

萬曆十七年(1589),胡應麟在逃過生死劫後致信王世貞,談到《詩藪》說:“頗竊自信管中之豹,蓋生平精力,畢殫此矣。”並再次希望王世貞為《詩藪》作序。但王世貞僅回覆說:“得足下《詩藪》,則古今談藝家盡廢矣。”仍沒有動手。在此期間,王世貞在寫給友人的信中提及胡應麟,稱:“其采可謂博,而持論可謂精。”“元瑞所著《詩藪》,尚疑其進信陽而退曆下,緣元瑞從信陽入門,此一瓣香,不得不歸之耳。”王世貞也將《詩藪》寄贈給吳國倫,稱讚胡應麟。吳國倫看完後,也認為《詩藪》“可謂博采精求,去取嚴正”。此年年底,胡應麟再次致信王世貞,“惟著述一念,耿耿方寸”,《詩藪》又有所增益,即將刊成,催促王世貞寫序。然而,胡應麟仍舊沒有收到王世貞的序。

萬曆十八年(1590),胡應麟聽聞王世貞病重,急忙到太倉探視。王世貞極力挽留胡應麟,以自己的《弇州續稿》相托,執胡應麟之手說:“知吾言亡若子。”“子為我校而序之,吾即瞑弗憾矣。”胡應麟留在王家陪伴王世貞兩個多月才離開,等年底回到家後,得報王世貞已經病逝。胡應麟閉戶一月,寫下五言排律二百四十韻輓詩哭祭。最終,胡應麟也沒有從王世貞那裡拿到《詩藪》的序。

王世貞去世後,一代文壇盟主隕落。胡應麟被視為衣缽繼承者,越來越受南方文壇的重視。特別在萬曆二十一年(1593)汪道昆卒後,胡應麟名氣愈重。光緒《蘭溪縣誌》說他:“稱老宿,主詩壇,大江以南皆翕然宗之。”然而,胡應麟終究沒能考中進士。萬曆二十三年(1595),45歲的胡應麟第四次落第,非常悲憤。首輔趙誌皋本已安排胡應麟參與內閣公職的選拔,但生性“高亢”的胡應麟竟託病不去參加。他終究只能是一介布衣。萬曆三十年(1602),52歲的胡應麟在蘭溪病逝。

胡應麟故居。

胡應麟故居。《詩藪》的內容

有關《詩藪》內容的研究,陳國球《胡應麟詩論研究》最為精到。陳國球指出,洋洋二十萬言的《詩藪》,表達方式與胡應麟其他學術著作一樣,分條析述;其中有短至十餘字一條的,也有長至五百餘字一條的,在有彈性的靈活形式下,胡應麟將自己有關詩歌的廣博知識,包括詩的曆史,各種體制的源流發展和本色,以至自己作詩的主張見解、評論的態度和方法,都鉅細無遺地記錄下來。的確,《詩藪》規模很大,遠超前代所有獨家詩論。

《詩藪》共二十捲,分內編、外編、雜編、續編四部分。內編六卷,分別為:古體上雜言、古體中五言、古體下七言、近體上五言、近體中七言、近體絕句;外編六卷,分別為:周漢、六朝、唐上、唐下、宋、元;雜編六卷,分別為:遺逸上篇章、遺逸中載籍、遺逸下三國、閏餘上五代、閏餘中南渡、閏餘下中州;續編兩卷,分別為:國朝上洪永、成弘與國朝下正德、嘉靖。在看似沒有關聯的條目中,隱含著清晰的文學史意識及對詩學理論的深入思考,呈現出系統性的思維及獨到的眼光。

《詩藪》對日本詩壇影響巨大,木下順庵、荻生徂徠、林東溟等名家皆推奉有加。日本第一部詩史性質的詩話著作《日本詩史》,正是受其啟發而誕生的。

其一,《詩藪》探究詩歌發展的因素,構建詩歌發展的曆史線索,並考察其變化。

《詩藪》描述出的詩歌發展線索是:從夏開始,到周代達到一個高峰,至秦代而衰落,漢代複回盛世,六朝衰弱,唐代再至極盛,但中晩唐已開始沒落,至宋元時極衰,再到明代達到盛世。這是一種波浪式的發展軌跡,故復古並非字面上的含義,復古不一定要推重源頭,詩歌也未必隨時代逐步退化。評價每個曆史時期的詩歌發展時,胡應麟選定的基準是漢詩與唐詩。他把漢代古詩置於不可企及的地位,認為:“無意於工,而無不工者,漢之詩也。”(內編卷二)而唐詩則達到極盛:“甚矣,詩之盛於唐也!其體,則三、四、五言,六、七、雜言,樂府、歌行,近體、絕句,靡弗備矣。其格,則高卑、遠近、濃淡、淺深、鉅細、精粗、巧拙、強弱,靡弗具矣。其調,則飄逸、渾雄、沈深、博大、綺麗、幽閑、新奇、猥瑣,靡弗詣矣。其人,則帝王、將相、朝士、布衣、童子、婦人、緇流、羽客,靡弗預矣。”(外編卷三)

胡應麟認為,與唐人的神情、情致、性情風致相比,宋詩以意、理為主,故而不如唐詩,到元詩稍複緣情,至明代才重新回到正道。所以,明詩不是為復古而復古,而是重新回到詩的基準上。在胡應麟看來,明詩達到了漢詩、唐詩的水準:“明不致工於作,而致工於述;不求多於專門,而求多於具體,所以度越元、宋,苞綜漢、唐也。”(內編卷一)胡應麟指出,因前代已經諸體皆備,明人在“苞綜”“集大成”方面著力,這是明詩的卓越之處。因此他才格外推崇“師匠宜高,捃拾宜博”的王世貞。

其二,以本色辨體是《詩藪》詩學理論的基礎。

《詩藪》中特別重視“體”的問題,具有清晰明確的辨體意識。體,既指四言與五言、離騷與樂府、七言與五言、章法句法、絕句對結等體裁方面具體的體制、體式,如“騷體”“絕句正體”等;也指由字詞、章法等體制帶來的抽像的特徵和效果,如“唐體”“玉川拙體”等。胡應麟認為,每一種體都有其各自獨特的本色。《詩藪》中到處都在提醒初學作詩的人:“文章自有體裁,凡為某體,務須尋其本色,庶幾當行。”(內編卷一)從形式上看,《詩藪》的內編,分六卷討論古體、近體與絕句,意在詳細探究每種詩體的源流與發展,特別從其起源到成熟的階段抽繹出該體的本色。如七律:“唐七言律自杜審言、沈佺期首創工密,至崔顥、李白時出古意,一變也。高、岑、王、李,風格大備,又一變也。杜陵雄深浩蕩,超忽縱橫,又一變也。錢、劉稍為流暢,降而中唐,又一變也。大曆十才子,中唐體備,又一變也。樂天才具泛瀾,夢得骨力豪勁,在中、晚間自為一格,又一變也。張籍、王建略去葩藻,求取情實,漸入晚唐,又一變也。李商隱、杜牧之填塞故實,皮日休、陸龜蒙馳騖新奇,又一變也。許渾、劉滄角獵俳偶,時作拗體,又一變也。至吳融、韓渥香奩脂粉,杜荀鶴、李山甫委巷叢談,否道斯極,唐亦以亡矣。”(內編卷五)

在對七律具體變化的描述中,胡應麟得出七律的本色認知:“七言律,壯偉者易粗豪,和平者易卑弱,深厚者易晦澀,濃麗者易繁蕪。寓古雅於精工,發神奇於典則,鎔天然於百煉,操獨得於千鈞,古今名家,罕有兼備此者。”(內編卷五)“餘嚐謂七言律,如果位菩薩三十二相,百寶瓔珞,莊嚴妙麗,種種天然,而廣大神通,在在具足,乃為最上一乘。”(內編卷五)

以本色辨體是胡應麟詩學思想的重點,若不依照詩體的本色規範寫作,就會受到他的批評。如“杜之律,李之絕,皆天授神詣。然杜以律為絕,如‘窗含西嶺千秋雪,門泊東吳萬里船’等句,本七言律壯語,而以為絕句,則斷錦裂繒類也。李以絕為律,如‘十月吳山曉,梅花落敬亭’等句,本五言絕妙境,而以為律詩,則駢胟枝指類也。”(內編卷六)即便是李、杜這樣的大詩人,因不合乎體之本色的要求,照樣會受到批評。同樣,胡應麟根據“絕句最貴含蓄”的本色特質,批評李白《獨坐敬亭山》太過顯露,不符絕句本色。總體上看,胡應麟對詩歌的批評,有清晰嚴密的法則,而非依靠偶然的個人觀感,顯示出明晰的理論意識。

其三,《詩藪》提供了由法至悟而達到兼具體格聲調、興像風神的學詩門徑。

《詩藪》有明顯的指導初學詩歌者的意圖,詩論條目中常提到“初學”“學者”等詞,顯然是在指導各種學詩途徑。如學律詩:“學五言律,毋習王、楊以前,毋窺元、白以後。先取沈、宋、陳、杜、蘇、李諸集,朝夕臨摹,則風骨高華,句法宏贍,音節雄亮,比偶精嚴。次及盛唐王、岑、孟、李,永之以風神,暢之以才氣,和之以真澹,錯之以清新。然後歸宿杜陵,究竟絕軌,極深研幾,窮神知化,五言律法盡矣。”(內編卷四)“七言律,唐以老杜為主,參之李頎之神,王維之秀,岑參之麗;明則仲默之和暢,於鱗之高華,明卿之沉雄,元美之博大,兼收時出,法盡此矣。”(內編卷五)其中提到“五言律法盡矣”“法盡此矣”,可見胡應麟非常重視法。一提到法,人人往往會對復古派做輕易的批評。殊不知,復古派所講的法,是從最正宗的作品中抽繹出來的法則,不是隨便規定的死板的條條框框,法即代表著正宗。這是同嚴羽《滄浪詩話》、高棅《唐詩品彙》一脈相承的詩學思維。

如何明白地學到法呢?由法至悟,才算真正理解了作詩之法。胡應麟所說的悟,也是秉承嚴羽而來:“漢、唐以後談詩者,吾於宋嚴羽卿得一悟字,於明李獻吉得一法字,皆千古詞場大關鍵。第二者不可偏廢,法而不悟,如小僧縛律;悟不由法,外道野狐耳。”(內編卷五)廣泛地熟讀過去的正宗作品,是悟的先決條件。學習經典作品不在於臨摹剽襲,而在於長期浸淫其中,對詩達到透徹的領會,進而學會創作。所以,學詩必須要守法,進而得悟。《詩藪》中提出的各種法,都是胡應麟在對詩歌廣泛閱讀、深入理解的基礎上提出的,都是為了寫出合乎該體本色的優秀詩歌。

《山園雜著》王世貞著 萬曆間刻本。

《詩藪》的影響

胡應麟既具學問家、曆史學家的豐厚知識與曆史眼光,又具文學家與批評家的敏銳感受與識見判斷,兩種超越時人的能力體現在《詩藪》中,就是處處可見的精彩論述。

如“古詩之妙,專求意象;歌行之暢,必由才氣;近體之攻,務先法律;絕句之構,獨主風神”(內編卷一),對各類詩體提出獨到見解;“李於鱗云:‘唐無五言古詩而有其古詩。’可謂具眼”(內編卷二),認同李攀龍關於五言古詩的觀點並詳加論證;“張若虛《春江花月夜》,流暢婉轉,出劉希夷《白頭翁》上,而世代不可考。詳其體制,初唐無疑”(內編卷三),發掘出《春江花月夜》的獨特價值,引起後人重視;“作詩不過情景二端。如五言律體,前起後結,中四句,二言景,二言情,此通例也”(內編卷四),提出詩歌的核心要素與基本原理;

“李、杜才氣格調,古體歌行,大概相埒。李偏工獨,至者絕句;杜窮變極,化者律詩。言體格,則絕句不若律詩之大;論結撰,則律詩倍於絕句之難。然李近體足自名家,杜諸絕殊寡人彀。截長補短,蓋亦相當”(內編卷四),對李杜優劣提出分類而論有價值的評斷;

“杜‘風急天高’一章五十六字……通章章法、句法、字法,前無昔人,後無來學。微有詆者,是杜詩,非唐詩耳。然此詩自當為古今七言律第一,不必為唐人七言律第一也”(內編卷五),不同意嚴羽將體制不純的崔顥《黃鶴樓》作為唐人七律第一,而樹杜甫《登高》為古今七律第一……胡應麟對中國詩歌的見識與判斷遠遠超出一般論詩者的水平,也導致了後人對《詩藪》截然不同的評價。

對《詩藪》的評價,最突出的是兩個明顯對立的個案。明胡震亨《唐音癸簽》說:“胡《詩藪》自騷、雅、漢、魏、六朝、三唐、宋、元以迄今代,其體無不程,其人無不騭,其程且騭,亦無弗衷。……即元美亦稱其上下千古,周密無漏而刻深,成說詩一家言,此可征矣。吾嚐謂近代談詩,集大成者,無如胡元瑞。”對《詩藪》大加褒揚,讚歎不已,用“集大成者”來讚譽這個詩論家。而明末清初錢謙益《列朝詩集小傳》則說:“《詩藪》二十捲,自邃古迄昭代,下上揚扢,大抵奉元美《卮言》為律令,而敷衍其說,《卮言》所入則主之,所出則奴之。……何物元瑞,愚賤自專,高下在心,妍媸任目,要其指意,無關品藻,徒用攀附勝流,容悅貴顯,斯真詞壇之行乞,藝苑之輿台也!”極力貶低《詩藪》,用“何物元瑞”來貶斥胡應麟的人品與學品。學界已有不少論者辨析過錢謙益此論有失公允,茲不贅述。

可以明確的是,明清詩論家都或多或少受到了胡應麟的影響。明許學夷《詩源辯體》吸收了《詩藪》中很多觀點,甚至稱:“嗚呼!安得起元瑞於地下而證予言乎!”胡震亨《唐音癸簽》亦採用了不少《詩藪》的觀點。到清代,沈德潛《說詩晬語》,仇兆鼇《杜詩詳註》,王琦《李太白集注》,弘曆《禦選唐宋詩醇》,王奕清、沈辰垣、玄燁《禦選曆代詩餘》,顧嗣立《元詩選》等,都或發揮或引用了《詩藪》中的詩學觀點。王漁洋吸收了《詩藪》中多次提到的“神韻”一詞,將其發展為自己的詩學理論,影響甚大。可以說,《詩藪》產生後,不管是讚成者還是反對者,都潛在地在與《詩藪》對話。特別是在詩學理論化、系統化的清代,詩論家們有關詩歌史發展、具體詩人的詩學特徵、不同時代詩歌美學特徵等認知,不同程度上都受到了《詩藪》的影響。

撰文/李思涯

編輯/朱天元