特稿|臨終關懷之困:死亡是必修課,完成度卻因人而異

·“善終服務試圖提供一種死亡方式的新範式。雖然並不是每個人都接受其主張,但是,那些接受的人在為我們這個時代展現一種死亡藝術。這麼做代表著一種抗爭——不僅僅是抗擊痛苦,同時也是抗擊醫學治療看似不可阻擋的勢頭。”——阿圖·葛文德《最好的告別》

“這是一個現代社會才有的悲劇,並且已經重演了千百萬次。當我們無法準確知道還有多少時日時,當我們想像自己擁有的時間比當下擁有的時間多得多的時候,我們的每一個衝動都是戰鬥,於是,死的時候,血管里留著化療藥物,喉頭插著管子,肉裡還有新的縫線。”美籍印裔外科醫生阿圖·葛文德在《最好的告別》一書中寫道。

死亡是必修課,完成度卻因人而異。

50 多歲的韋心是一名心理諮詢師,但直到最後,她都沒解開丈夫心裡的疙瘩。韋心的丈夫是一名癌症患者,患病兩年後病情逐漸惡化,她開始考慮臨終關懷,即安寧療護相關事宜。韋心先在網上蒐集訊息,但沒搜到太多實際有用的,後來無意間看到有相關組織在開展活動,又瞭解了詳細信息,她覺得安寧療護是個不錯的選擇。但是,“我丈夫反應比較激烈,他一直對此避而不談,也從來不願跟我討論。我是想正視此事的,但他和家人都採取迴避的態度,就好像一個疙瘩,能不解就不解。”韋心告訴澎湃科技記者。

“這個狀態一直保持到他去世,最後一次昏迷後他就不在了,沒有給家人留下什麼話。一直到現在,這就好像一件未完成的事情,我兒子還是沒有完全接受他父親的去世,我不知道他會不會在某天爆發。如果重來一次,我還是想平靜地、好好跟丈夫聊聊生死,至少給我和孩子留下幾句話,但現在,只有遺憾。”丈夫去世後,韋心成為一名安寧療護誌願者,開始一次又一次的送別。

據北京大學循證醫學中心認證的信息:安寧療護在歐美等國家稱為“hospice care”,我國內地大多譯為“臨終關懷”。直至2017年,國家衛生計生委(現“國家衛生健康委員會”)頒布的《安寧療護實踐指南(試行)》中確定用詞“安寧療護”,同時將臨終關懷、舒緩醫療、姑息治療等統稱為安寧療護,是指以終末期患者和家屬為中心,以多學科協作模式進行實踐,為患者提供身體、心理、精神等方面的照料和人文關懷等服務,控製患者的痛苦和不適症狀,提高生命質量,幫助患者舒適、安詳、有尊嚴地離世,最終達到逝者安詳,生者安寧,觀者安順的目的。

“醫院+社區+家庭”安寧共照

根據美國斯坦福大學(Stanford University)2022年公佈的數據,在美國,80%的人都希望自己生命的最後一天能呆在家中。然而,60%的死亡都發生在醫院,20%在養老院,另外20%在家中。僅有一小部分人能在生命晚期接受到臨終關懷的服務。

在中國,根據清華大學公共健康研究中心主任景軍所分享的數據,2018年,中國共有2.83萬人接受臨終關懷服務。同年,中國有256萬癌症患者去世,死亡總人口超過800萬,測算下來,中國接受臨終關懷的人數比例僅有0.3%。

國家衛生健康委員會老齡健康司司長王海東在2022年表示,2017年以來,中國5年內先後啟動了兩批安寧療護試點。2019年,《中華人民共和國基本醫療衛生與健康促進法》將安寧療護納入全方位全週期的醫療衛生服務。截至2021年底,中國大約有1.2億65歲及以上的老年人在城鄉社區接受了健康管理服務。設有老年醫學科的二級及以上綜合醫院達到4685個,2025年要在60%以上二級及以上綜合醫院建設老年醫學科。建成老年友善醫療衛生機構約2.1萬個,設有安寧療護科的醫療衛生機構超過1000個。

但對於安寧療護,還存在太多疑問。首先,什麼樣的患者屬於安寧療護患者?按照國際常規標準,經過醫院評估,生命週期還剩3~6個月的患者可以選擇安寧療護,但這不是一個固定的刻度,就像葛文德醫生所說,“我們最終的目的不是好死,而是好好活到終了。”因此,不少安寧療護團隊服務週期會達1年左右。

安寧療護機構又是怎樣的機構?目前,我國臨終關懷的服務有四種模式,分別是綜合醫院臨終病房模式、療養院模式、社區醫院模式和家庭病床模式。其中,綜合醫院臨終病房模式和社區醫院模式是主要模式。包括綜合性醫院與基層社衛醫院開設安寧療護科室、病房,或在既有相關科室病房(腫瘤科、老年科、疼痛科等)基礎上提供附加性安寧服務,內容傾向於症狀控製與舒適照護。此外,還有相關社會組織(包括社工機構、基金會、行業協會等)的非營利項目,以上模式均帶有較強的公益屬性。

問題顯而易見。綜合醫院有一套完整的運行體系和考核標準,比如科室死亡率、轉診率等。要對其做出調整以匹配安寧療護需求,哪怕是一個細節,都需要長久的討論和推進。

在等待的過程中,那些急需照料的安寧療護患者該怎麼辦?這時,獨立的非營利安寧療護機構發揮了作用,不同機構扮演的角色也各不相同。

2017年,福壽家(上海)實業發展有限公司(以下簡稱“福壽家”)成立。2021年福壽家參與發起了“生命社區安護公益專項基金(計劃)”(以下簡稱“安護專項基金”),並以此入駐上海公益新天地園,與海軍軍醫大第三附屬醫院(東方肝膽外科醫院)、浦東新區的部分公立醫院等醫療機構開展安寧服務共建,並逐步探索出“醫院+社區+家庭”的社區安寧共照模式。安護專項基金一方面通過培育、輸送專職及誌願人力,為醫療機構的患者提供臨床安寧關懷;另一方面也在不斷探索社區居家安寧的服務模式,幫助患者家庭儘可能減輕治療護理的周轉負擔,讓患者得到持續性照護。

福壽家生命社區經理、誌願服務部總監孔澤士舉例:“我曾經接觸過一個60多歲的腸癌患者,三級醫院的病房床位非常有限,他後來選擇轉入離他家較近的社區醫院安寧病房,但從社區醫院回家不久病情就又加重了,要再回到三級醫院,我們的團隊依託在地醫聯網,在輾轉過程中幫他牽線搭橋,儘量讓他少奔波,如果他在家休養時需要我們,我們也會給到相應的支持關懷服務。”

據孔澤士介紹,“目前我們與臨終相關的服務及項目基本是以公益化方式在運營,我們希望未來能夠成為安寧照護與善終管理的專業型社會服務機構。”它與醫院安寧療護病房相比,更注重標準醫療治療之外的“精神按摩”,與療養院相比,“我們服務對象主要聚焦於生命末期的人,一個團隊中有社工、醫生、殯葬師等,服務體量更精更小。”

成立於2008年5月,由汶川地震的“心理援助誌願團”發展而來的上海手牽手生命關愛發展中心(以下簡稱“手牽手”),也是安寧療護社會組織之一,創始人黃衛平參加了汶川地震誌願救援工作,回來後“就對幫助人這件事上癮了”。

手牽手的工作重心主要在於誌願者培訓。一期課程4個月時間,規模40人左右,授課內容包括臨終規劃、哀傷輔導等理論課,和進入社區,服務臨終患者的實踐課。在手牽手創始人黃衛平看來,中國的安寧療護行業還處於“急症醫學”領域,“只看病,不看人。這跟安寧療護完全是兩個視角。所以我對於我們組織的定位是倡導性而非服務性組織,某種程度上說,我們組織存在的意義就在於消失,人都要死,所以我希望能喚起每個人對安寧療護的重視,這是手牽手的初衷。”

2021年,上海市衛生健康委員會印發了《關於印發上海市社區衛生服務中心安寧療護(臨終關懷)科設置標準的通知》的政策解讀,其表示:“將設置安寧療護(臨終關懷)科社區衛生服務中心提供服務的形式,明確為‘門診、住院和居家安寧療護服務’”。其他省市也做出了擴大安寧療護試點的嚐試和探索,但依託於標準醫療場景下的安寧療護其實還有更多意義。

治療和“無所作為”

葛文德醫生對標準醫療和善終護理的描述是:“標準醫療和善終護理的區別並不是治療和無所作為的區別,而是優先順序的不同。普通醫療的目標是延長生命。善終服務是讓護士、醫生、牧師以及社工幫助致命疾病患者在當下享有可能的最充分的生活。”

需要一支專業的團隊來實現這種“可能的最充分的生活”。按照美國的臨終關懷模式,這支隊伍需要醫生、護士、護工、社工、牧師、律師等角色,但在中國,培養這樣一群人面臨重重阻礙。

目前在國內,“我們的醫務人員(包括患者自身)更傾向於從疾病視角來理解患者處境,以‘症狀控製與舒適照護’為優先處置事項,社會心理及精神人文服務相對薄弱,但事實上安寧療護應該是MDT,需要有多學科協同的機制。”孔澤士表示。

黃偉青是民間非營利組織上海安療健康服務中心的發起人,目前該中心有5名安寧療護專職人員,分別承擔著醫務社工、心理諮詢師,和生命關懷師三種角色。據黃偉青介紹,打造一個完整的安寧療護團隊至少需要2~3年的時間,成本在40萬元左右。

“到現在為止中國還沒有某個真正的機構能去做全職培訓,也沒有比較規範或熱門的大學專業教大家應該怎麼做,安寧療護又是一件極具個性需求的工作。現在的情況是大家都以自己的標準為標準,沒有形成較正規的行業規範。”黃偉青說,大家只能自己尋找相關資料學習,這又導致“割韭菜”的問題,很多相關培訓課程學費高達十萬左右,但質量卻良莠不齊。

在安寧療護中很重要的部分就是“身心社靈”(身體、心理、社會以及靈性四位一體的完整護理照顧模式),黃偉青介紹,其中核心部分就是“靈”,要盡力把死亡這件事說清楚,這也是安寧療護中的心理疏導與常見的心理諮詢之間的差異。“這不是簡單的問題導向,患者很多情緒的產生都是因為他們的生命即將結束,但我們只埋頭於處理浮在表面的喜怒哀樂,卻不約而同地迴避著那個真正的問題——‘死亡’。”

就像《最後的告別》中說的,“善終服務護士在一個奇異的時刻進入病人的生活——他們明白自己患了絕症,但是不一定承認自己行將死去。”身處此奇異時刻的人都會不知不覺發生變化。“拯救者”容易抱著“助人”情結,“被拯救者”也很難將一切都直白地攤開,在此場景下,雙方都面臨著學習的任務。

比如,學習保持邊界感。並非相關專業出身的黃衛平描述第一次結束安寧療護服務後的感受:蒙了。此前他跟同事們討論了很久,也看了很多書,但現實還是讓他“感到落敗”。“你以為這是一件善良又偉大的事,其實在患者眼裡你就是一個陌生的闖入者。不少人懷疑我是不是搞推銷、賣藥的。”

那些當時極具成就感的瞬間也都發生了反轉。“在聊天過程中,有一個患者說他也對心理學感興趣,我興衝衝買了很多心理學書送給他,後來發現那些書堆在他家中已經積灰了,連翻都沒翻開。”在黃衛平看來,培訓誌願者,首先不是“增加”他什麼能力,而是“減少”他想要助人為樂的感覺,“別把自己當救世主”。

還有些誌願者在病人去世後哭得比家人還傷心,“對誌願者而言,我們告訴他們的第一件事就是學會傾聽,他需要什麼你給予什麼,不要過多介入患者的生活和隱私,這是對自己的保護,也是對患者和家屬的尊重。”黃偉青說。

在迎來“死亡”這個既定結局之後呢?對逝者來說死亡就是終點,但對留下的人,死亡是一件需要結尾的事。這個結尾不僅對死者重要,對於留下的人,更重要。“這是一件需要完成的事情,但決定權在患者手中。”韋心說。她在丈夫去世後,加入了“手牽手”,對她來說,作為誌願者的“被需要感”比作為患者家屬的“被需要感”來得更強烈,也更具主動性。

“安寧療護不僅是療護患者,也是療護家屬。中國有句古話,‘死者為大’。在那個場景下一切都以患者的需求為主,但家屬也需要釋放壓力,我只有跟這些安寧療護人員交談的時候,才能感到我是被理解的。對我來說很多時候,作為家屬的這份‘被需要感’是無奈的,但誌願者工作是我自己的選擇,我能切身感受到患者和家屬的情緒,你理解他們的淚水,他們的心也會安定很多。”韋心說。

有些人因為家庭變故“入局”,也有些人從誌願者變成了患者親屬。李雲在2015年接觸到安寧療護,2020年,李雲舅舅被檢查出患有惡性腫瘤。“因為有相關知識,我比較冷靜理智,但我舅舅不想讓我看到他狼狽的樣子,所以對他的安寧療護服務都是其他同事做的,我印象深刻的是他去世那天。”

“我接到媽媽電話立刻趕到醫院,我知道人去世後聽覺最後消失,就趴在他耳邊跟他說,舅媽和弟弟我們都會照顧好,你就放心走吧。舅舅還稍微點了點頭。幾分鍾後,他就徹底沒心跳了。這也是我做安寧療護誌願者後比較重視的部分,就是死後還剩下什麼。之前陪護過的一個老年患者臨走前做了三件事:把舊房子賣了,在女兒家附近買了套房,方便女兒照顧自己老伴兒;記下了所有來看他的人和帶來的探望品,囑咐家人這些人情都要還;給小外孫送了本書,在扉頁上寫下了他對外孫的期許。我們還幫他們一家人拍了張全家福。”李雲說道。

死亡是每個人的課題,但課題完成度卻因人而異,關於死亡焦慮這件事,我們能做的只有不斷練習。

孔澤士最近跟一個年輕的癌症患者保持著聯繫,對他來說,給年輕人做諮詢讓他更疲憊。“因為我總能看見自己。這個腸癌患者接受過高等教育,人生才剛開始,我們保持著不遠不近的聯繫,通常是她找我,大多數時間都是壞消息,為數不多的好消息就是她又搞到藥了。我常常看到那些充實度過人生的人總是更坦然些,那還有很多事未做的人情緒則更加激動,年輕人不斷追問為什麼,孤寡老人面臨著孤獨終老的境地……我在他們身上不斷看見自己,關於死亡這門課,我上了很久,卻依然未知全貌。”

“我連自己的墓誌銘都想好了,就叫‘舢板遠去了’,這就是我所理解的生命自我實現的過程。”孔澤士說。

安寧療護收費制度

根據行業媒體BioSpace提供的數據,2020年,全球臨終關懷市場規模為112億美元,預計到2030年將達到253.09億美元,2021年-2030年的復合年增長率為8.4%。2021年,美國三分之二的臨終關懷機構在作為營利性實體運營,私募股權公司擁有的臨終關懷機構數量從2011年的106家飆升至2019年的409家,其中,72%的被收購機構是非營利組織。

2022年2月14日,北京市衛生健康委員會聯合七部門,發佈《北京市加快推進安寧療護服務發展實施方案》表示,支持和引導社會力量舉辦規模化、連鎖化的安寧療護機構;鼓勵具備條件的養老機構根據服務需求,結合自身實際開展安寧療護服務。我國也有企業正在探索安寧療護商業化之路,比如,泰康保險集團股份有限公司在2021年3月,啟動了泰康安寧療護項目,並在北京、上海、廈門等9個城市實現落地。

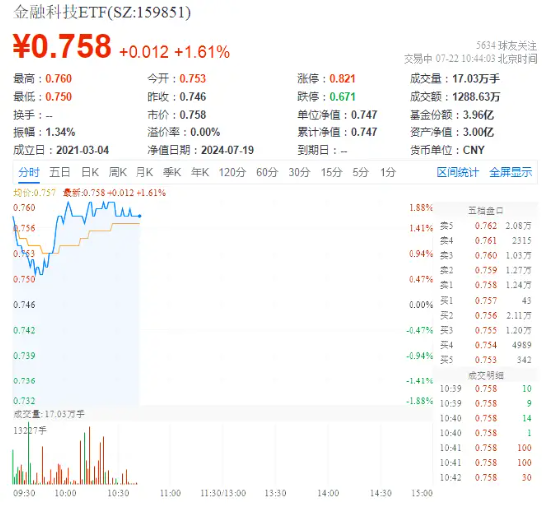

但總體來看,中國安寧療護行業的市值兌現率還是較低,以疼痛緩解藥品消費為例,從下圖可以看出,我國的臨終患者遭受痛苦折磨的人數是英國的17倍,但從2011至2013年在疼痛緩解藥品的消費量方面,中國的消費卻不到英國的一半。與美國相比,我國臨終伴隨疼痛的人數是其4.2倍,但美國對疼痛緩解藥品的消費量卻是中國的50倍。美國患者人均使用68000 mg,而在中國患者則為314mg。

中國、英國和美國關於臨終時是否伴隨痛苦和痛苦緩解的對比。圖片來源:《柳葉刀》安寧療護委員會

中國、英國和美國關於臨終時是否伴隨痛苦和痛苦緩解的對比。圖片來源:《柳葉刀》安寧療護委員會據孔澤士介紹,首先,目前臨終關懷相關服務還未進入醫療保險系統,此外,收費標準也難以確定。其他疾病都有相應的收費標準,但安寧療護不是。它的服務重心已經不是治病,而是幫助患者在當下享有可能的最充分的生活,這就造成公眾對臨終安寧服務的認知模糊以及對安寧服務價值較低的支付認可,“很難用量化的標準去考量它背後這種社會性,乃至精神層面的部分。”

如前所述,當下的安寧療護模式主要依託於公立醫療機構,在醫療資源緊張的大背景下,目前的安療開展資源及能力(基礎設施、病床、人力等)還較為缺乏,且以公立醫療為主的安寧供給體系還沒有良好的付費體系,也未建立較好的生長土壤。2022年,北京協和醫院緩和醫學中心成立,主任寧曉紅曾在公開演講中表示,緩和醫學需要三甲醫院,但組建該科室也要克服很多困難,“我介紹完後,有的同事就說,內容很好,但是我們不需要,我們這是打化療的科室,化療病人都還打不完,咱們做不了這事兒,讓別人去做吧。另外一些同事就非常善意地提醒,你小心點,你說的這個事,不就是說人要死的事嗎,他怎麼死的你能說明白嗎?你還幫他,你擇還擇不清楚呢(擇:撇清干係)。”

現在的安寧療養社會組織資金多來源於基金會籌集、企業捐助,以及個人募捐等,此外,還有其他“曲線救國”的方式。比如福壽家的“安寧殯葬一體化”,讓殯葬服務來有效反哺支持安寧服務,“手牽手”則是開展針對誌願者的收費培訓。

但由此產生的問題接踵而來。殯葬和安寧療護屬於不同領域,交接過程中會產生各種問題。誌願者培訓難以形成常態化大規模模式,黃衛平在中國台灣地區培訓時見過最長週期達2年的安寧療護誌願者培訓課程,但這在中國大陸幾乎不可能,“大家要養家餬口,總有比誌願服務更重要的事。這也可以理解,畢竟安寧療護在中國大陸才剛起步,安寧療護是有關死人的事,活人很難設身處地的有所感受。”在英國,相關誌願者也會在某些方面得到政策優惠,比如當誌願者自己要享受臨終關懷服務時,會有價格優惠,這在中國,則是更遠的目標。

能不能另闢蹊徑,建專門的安寧療護醫院呢?這面臨更多的問題,它需要雄厚的經濟實力、專業的安寧療護工作人員、經過審批的醫療資質……“我們只能說,這是埋在內心深處的願望。”黃衛平說。

在日本,安寧療護病房是定額製,入住期限為30天,倘若住一個月需要花費45萬日元,除了錢之外,入住該病房還有其他限制。目前,日本厚生勞動省大臣、都道府縣知事認可的入住條件只有癌症晚期和愛滋病患者,一旦入住就不能展開任何治療性醫療行為,但緩和護理除外。

日本已經開始推行居家臨終,有小城醫療化的“尾道模式”和“小平照護城”模式。“尾道模式”提倡“家為病房,街道是走廊,醫院是護士站”,患者不需要住院,這一模式中,照護保險起到推動作用,照護保險主要用於保障需要照料的老人入住養老機構。該保險剛推出的時候,有人稱之為“子女不孝險”,在醫師協會所屬的醫生中,有90%以上的人都會出席患者與其家屬的照護會議。

然而,醫療與照護的合作並不很融洽。這裏存在著一些制度性原因:一方面,醫生參加照護會議並不能獲得診療報酬;另一方面,為了追求自身發展,多數年輕醫生會選擇以高水平醫療為目標而成為專科醫生。即便是對於專業醫療人員來說,居家醫療也是困難重重。

“小平照護城”是一個集居家療養援助診所、上門護士站、居家照護援助機構(照護管理中心)、日間服務中心、老年人專用租賃製集體住宅為一體的綜合機構。在照護城中,法人“東京社區社會福利聯結”負責提供諮詢並培養義工,同時還進行育兒援助。飲食均由食堂配餐,入住者也可自行用餐。照護城有緊急求救電話,如需看護,24小時隨時可以請護士上門。“小平照護城”建立起了一種“一個人放在家裡也很安心”的制度。

這些探索能形成可複製的經驗嗎?日本社會學家上野千鶴子認為:“在日本,通常都是市民行動在先,制度緊隨其後出台。在日本,市民活動有著深厚的積累,市民打造出‘共助’體制,而這種體制既非‘自助’,也非‘公助’。市民的自發活動得以充分發揮,同時行政部門與市民能攜手進行新的嚐試。只要能夠做到這兩點,我相信,他國也可以複製日本的經驗。”

(應採訪對像要求,文中韋心、李雲均為化名)