藝術教育隨筆|學畫的基礎,到底是什麼?

從開始學畫起,聽到最多的一句話,就是要打好基礎。老一輩還會強調基礎打好了,什麼都有了。但基礎是什麼?

現在藝術院校本科基本是兩段式教育,還設有基礎部。本科四年劃分為基礎部一年,各專業系部三年;三年里又劃分為專業通識一年(大二),三年級才真正回到各個專業聚焦的屬性,四年級基本上是實習和畢業創作,說絕一點好像只有三年級在學專業。前兩年是基礎,先是大類的基礎,基本上成了高考的延續,進一步把高考的科目素描色彩夯實一遍,因為有造型、圖媒、設計大類分流的競爭,還有剛考上大學的興奮,善於應付考試的同學還是有打雞血般的激情,把考前班的基本能力在大一又加強了一把。難道基礎僅限於這些嗎?其實“基礎”是一個模糊的概念,有造型基礎、專業基礎,還有綜合素質——綜合素質是基礎麼?說實話綜合素質又是一個模糊的概念,釐清這些問題,可以更清楚的告訴在讀的同學們,我們大學期間需要面對什麼樣的“基礎”。

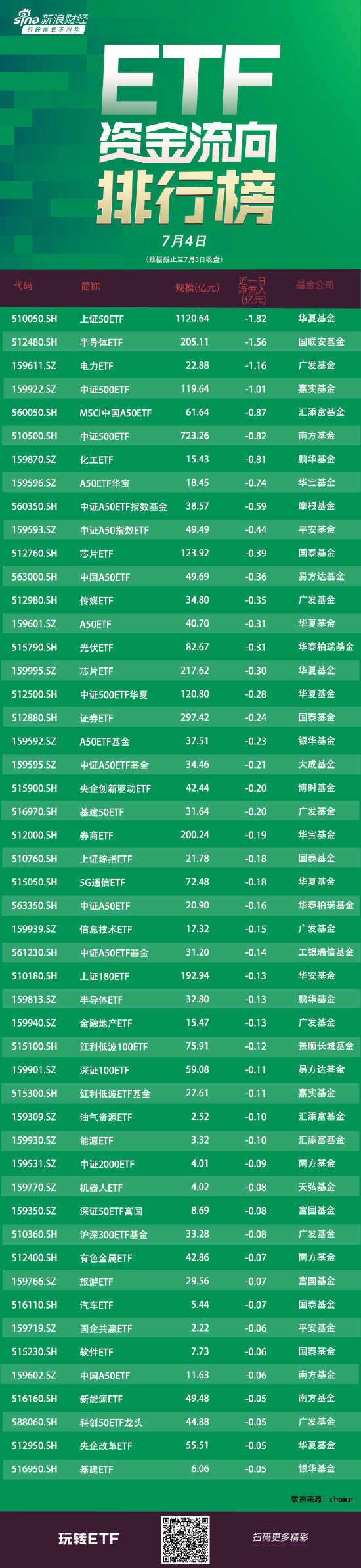

《對蝦》朱豹卿 2005年

對於造型藝術來說,專業本身的基礎是基本的造型能力,包括基本的寫實能力、基本的審美能力。對我個人來說,在藝術創作中發現,基本的造型能力,不僅僅是寫實能力,更重要的還要有處理畫面形與形之間的關係的能力,造型能力更應該稱之為造型修養。

而中國畫學習呢?我們上學的那個時候,造型與筆墨這兩個話題,一直是我們學習過程中糾結的核心問題。花鳥、山水涉及造型問題尚不糾結,人物畫的造型問題肯定出現素描學習訓練造型能力和筆墨審美之間的平衡上。還好前輩浙派人物畫家方增先先生那一代為我們提供了結構素描的訓練方式,解決了依附光影素描的矛盾。在中國美術學院校史上,究竟素描是不是中國畫的基礎,還專門開過全國性的會議。當然有徐悲鴻強調“素描是一切造型藝術的基礎”,還有美術院校蘇派教學一統天下的曆史前提,中國美術學院推出了在東歐留學回來的舒傳曦和本土為之努力的方增先先生的結構素描,潘天壽又強調“素者白也”,西洋畫是素描,中國畫是白描,白描是中國畫的基礎,也就是特殊年代對一元認識前提下策略性的突破,講簡單一點是中國畫強調線性的表達,這種線性表達的基本能力又如何融入本科教學中。在這之後是線性表達與筆墨的關係,還有對筆墨理解的豐富性,是否涉及中國畫審美——不涉及審美要求下的筆墨問題還是一個技術問題,如此種種,到底哪些才是我們的基礎問題?現在回想,學習中一點觀念的突破落實到畫面上也是那麼困難,但想透以後回去看又是極其簡單的事情,不就是畫畫嗎?可是,又有那麼多糾結和矛盾。

方增先《母親》,1988

幾十年來整個社會環境變化很大,二十世紀最後二十年與新世紀開始的二十年肯定有很大的變化,而本科招生的機制評判的標準其實並沒有變化。本科招生中專業考試:素描、速寫、色彩;素描考寫實能力,只要形準深入能力強,三小時可以畫出別人五小時的畫面關係,就是繪畫能力強;色彩考色彩感受,冷暖調子的把握,用色彩方式的塑造能力等;有幾年為了招生考試組織上的方便停考了幾年速寫,後來發覺那幾年的同學造型能力水平整體滑坡,速寫本身就是素描中的短時間的表達方式,為什麼一不考速寫,造型能力影響會這麼大?實際速寫的訓練和學習,為容易死扣的素描增加了很多繪畫性的理解。這裏不想在考試本身做過多的展開,本科招生考試的方式和評估判斷是在能力、素養和公平之間找到的一種平衡,越來越因其在公平性一面的要求而難調整。對於考生來說考試確實是一根指揮棒,你怎麼考我就怎麼準備,作為教育工作者怎樣面對不同時期考上來的生源,需要適時應對與調整。

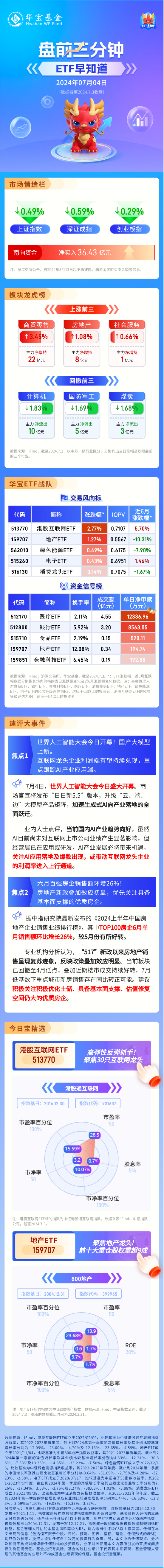

曾宓《憩 》紙本彩墨(38×35cm)2007

二十世紀最後二十年里美術院校的科系劃分,還是國、油、版、雕、工藝美術、環境藝術,除了實用美術的工藝、環藝面對正在發展的社會需求以外,純藝的同學懷揣藝術家的夢想,那時專業好的同學很多表現在突破專業的邊界涉及其他領域,成為現當代藝術家、電影人等,這跟改革開放的時代底色和理想主義的藝術情懷有關。而到了新世紀的這二十年,有一種現象,那些針對性考前班訓練後考上的高分生,通過藝術院校的學習,又回到了高複班從教,好像藝術教育成了沒有理想的小循環。這時,本科的藝術教育工作者該怎麼辦?難道藝術院校已經淪為以就業為目的的職業院校嗎?藝術理想難道與基本生存能力那麼背道而馳嗎?

常常盯著從國立藝術院(1928)、國立杭州藝術專科學校(1929)、國立藝術專科學校(1938)、中央美術學院華東分院(1949)、浙江美術學院(1958)、中國美術學院(1993)校友的名單發呆,特別是趙無極、朱德群、吳冠中這些人班級里的人去哪裡了?後來怎麼樣?哪些人還在從事藝術,哪些人不從事藝術了,又在做什麼?為什麼梅州出來的林風眠、林文錚、李金髮幾個中學同學會在藝術上走的那麼遠?為什麼宜興這麼個地方可以出徐悲鴻、吳大羽,也可以出吳冠中?他們童年的家庭境遇,接受教育的經曆,所處時代的情況,在個體與時代的變化中個人如何抉擇?什麼時間點人才會魚貫而出,那個時候社會情況怎麼樣?那些人又經曆了什麼?

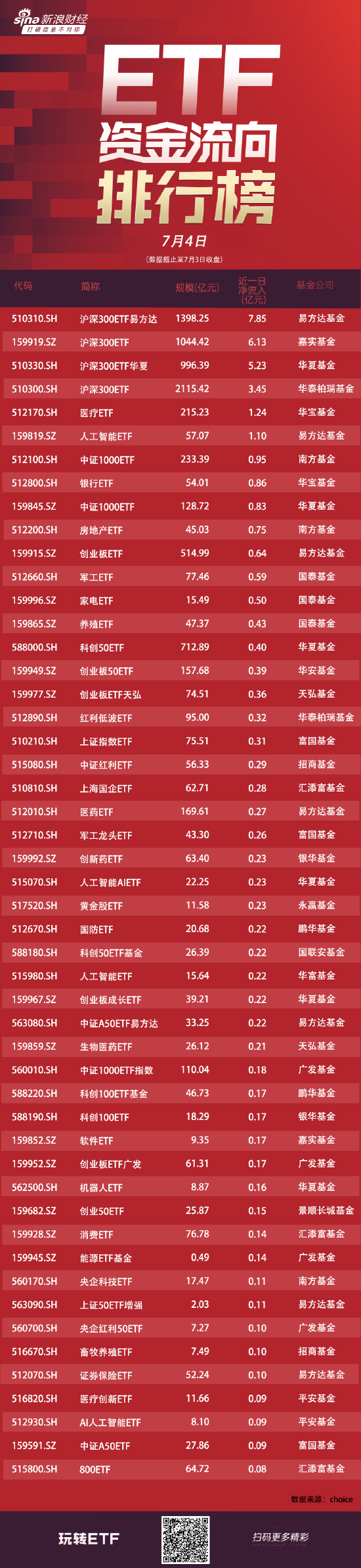

1962年浙江美術學院國畫系夏全班合影,左起李福星、童中燾、葉玉昶、吳永良、朱豹卿、馬燮元、曾宓、許基珩

手頭有一張1957年浙江美術學院中國畫系(本科五年製)入學, 1962年畢業國畫系全年級同學合影的照片。我經常癡癡盯著的看,想像他們的一切可以想到的情況,來思考教育的意義,哪些是時代的局限?哪些又是基本規律?1962年拍攝的這張照片左起李福星、童中燾、葉玉昶、吳永良、朱豹卿(保慶)、馬燮元、曾宓、許基珩。照片拍攝在他們畢業之際,接著各奔東西,到現在這張照片里的人好幾位都過世了,但我們回過來看怎麼一屆國畫系8個人怎麼會出現多位一流的畫家,比如朱豹卿(1930-2011) 、曾宓(1933-2022),此外,還有吳永良(1937-2020)、童中燾(1939年生),我也很想知道另外四個人的情況:李福星(1938年生)畢業分配回老家福建,集美大學教授,人物畫作品《海角》曾獲第七屆全國美展銀獎。葉玉昶(1937年生)畢業分配到溫州,曾任溫州師範學院美術系主任,著名花鳥畫家。馬燮元(1937年生)畢業分配到紹興文管會(1962-1974),調動工作到淮南文化館(1974-1986)、淮南畫院(1986-1991),後又調動工作到無錫江南大學(1991-1998),直至退休。許基珩回安徽馬鞍山工作,微信搜索上還能看到他早年在空軍美展上一手浙派人物畫的水墨作品。我一直在思考一個班級的成材率,一個班級的同學畢業以後他們又會怎麼有怎樣的一個結果?從本科的教育環境、師資力量到畢業後的社會環境多方面去思考,支持這方面思考或許光藝術學、教育學的知識還不夠,還需要社會學、政治學等多方面的知識。我曾問晚年的朱豹卿先生,您在美院四年最大的收穫是什麼?他想了一下說,本科學習給了我一個方向,一個一輩子堅信的方向。聽到一個學院前輩這麼回答,一直迴響在自己對教育思考的腦海里。

曾宓《雁岩聽瀑》紙本水墨(26×19.8cm)1990年

朱豹卿《梅石》 紙本水墨(25×19cm)年代不詳

朱豹卿《山民有悟》紙本水墨(69×35cm)2004年(私人收藏)

教育的理念是不分三流九等,一個都不能少,一個也不放過,平等面對,因材施教。在校園討論教育問題,我們可以站在學生的角度,站在教師的角度;在社會討論教育問題,我們還可站在家長的角度,站在社會需求的角度。藝術院校擴招前的學生量少,其分佈大部分是自己喜歡,通過努力考上美院;其中也有家長引導——但也會碰到一個家長方面的弊端,是因為家長太喜歡而給子女壓力太大,造成子女的不喜歡;現在的家長比以前的家長更開明,不會把自己的喜歡強加到子女身上,但家長思想的局限,使考入名校的美術生天天環繞在職業院校要求的絮叨中,反而是家庭引導上跟不上子女對未來規劃的要求。林林總總都會影響同學們本科四年安排學習時間和計劃。

童中燾《天目勝景》紙本水墨(33x35cm)年代不詳

記得以前中國美術學院招生簡章上的定位,培養德、智、體全面發展的、又紅又專的美術創作、設計和教學人才。現在中國美術學院招生簡章上是這麼寫的,學科綜合水平居首,世界一流美術學院的辦學定位,著力培養“品學通、藝理通、古今通、中外通”的“四通”人才。雖然擴招很多倍,從語詞看我們的辦學要求並沒有下降。本科教學的穩定性是傳統老院校在教學上的優勢,但社會對教育的需求在改變,不像以前,一個最高要求的指向,在這個最高要求的努力下出現不同的分層。哪些在院校沒有學習好被社會淘汰,哪些是院校學習好了,未來並沒有衝到更高的階層,所謂藝術家不是教出來的,而是自己生長出來的。

一樣的教育環境,為什麼有人衝出去很遠,有人就在原地晃蕩。本科教育對於大部分同學來說就是一次從成功到“失敗”的壯烈行程,這個話怎麼說呢?這個年齡的同學通過努力考上中國美術學院,應該說是這個年齡段藝考生中非常優秀的一部分人。我曾問過一個從外校調來的老師,問他教學上跟原來的學校比有什麼感受?他說還是相差很大,中國美術學院的同學不用教的,說一下就明白了。而到畢業的一刻呢?我們還是這個年齡段最優秀的一部分人嗎?顯然未必都是。班級里一半以上的同學,因為沒有合理利用好本科期間的時間,這樣那樣的理由並沒有專注在學習上,全班同學的認識在考上美術學院的那一刻相差不是很大,但在畢業的那一刻,其實相差很大,真正優秀的那部分同學,幾乎可以像教師的同行探討學科的未來。而其他同學呢?認識改變不大,手頭技術又沒有大一熟練,似乎把美術類名校讀成了普通職業院校,而技術又達不到職業院校的要求。

現在放眼全國,實際上院校之間的差異不是教師的差異,僅僅是生源的差異,現在不像二十世紀,名校占盡計劃經濟時期的資源,部屬學校師資力量、國際交流機會、圖書信息等等優勢明顯,而現在這些幾乎都是共享資源。我常跟其他美術院校的同學說,當你們考上美術院校以後,你們面對的資源是一樣的,大概有的區別是一個學校因區域不同、曆史不同所形成的校風不同,有些地方愛喊口號,有些地方務實一些。當我們時常批評扁平化時,這種校際之間的扁平化是社會的進步,意味著更多考上藝術院校的同學們享受到相同水平的教學資源。站在校方是生源不同的客觀事實,站在學生的角度是教育資源接近,在這樣的前提下,作為藝術院校的在讀生怎麼安排自己本科的學習就尤為重要。

今年我們分院的迎新會讓我做了3至5分鍾的發言,發言題目是“我們為什麼會失敗?”因為失敗是大多數,成功永遠是少部分人。正好南山路迄今規模最大的趙無極展熱乎朝天,研究趙無極的人很多,我倒有個好奇心,趙無極的那些默默無聞的同班同學怎麼樣?他們在美院時的情況,他們畢業後的遭際,哪些是主動的選擇,那些是時代動盪所逼沒有辦法?就在這個時候,還在網絡上讀到一篇石建邦寫的《麥放明,一封寫給趙無極卻沒有寄出的信》,感慨萬千。再回到那張8個國畫系畢業同學的合影照片,正好是兩個二十世紀上半葉和下半葉不同社會環境的典型案例。而新世紀和平年代的我們呢?藝術本身的要求是沒有變的,變的是社會環境。趙無極那一代人經曆的戰爭,朱豹卿、曾宓他們的年代經曆的社會運動,與之相比,我們是和平的年代,面對的選擇更多可能性也更大,當然也有房價的壓力生活的壓力,又怎樣抵抗現今社會的柔軟的殺傷力,有什麼良方對策或許更是本科教育需要應對的重點,

張漾兮《水鄉寫生》紙本速寫(24x18cm)1960年代,浙江美術館藏

這一切又好像不是什麼專業的基礎,但又需要本科階段來完善的話題,我想成為什麼樣的人?接著是我想成為什麼樣的藝術家、設計師等……那麼再是我們原來所強調的繪畫本身的基礎,而在繪畫本身的基礎里,審美能力的培養與開放的思維都是問題的方方面面。記得有一年中國美術學院迎新會上,院長髙世名提出本科階段最重要的是打開胸懷和視野,這些思考已引起教育領導者們的重視。本科階段的基礎是什麼?其實,最重要的還是打開胸懷和視野,你想做什麼樣的人?其次是價值判斷,也就是價值觀的確立;第三才是支撐做什麼樣的人的基本專業能力;當然貫穿這三點的還有健康的身體。而怎麼打開胸懷和視野,或許我們得求助文學作品,特別是本科低年級階段,圍繞專業學習的思考方式的完善,幾乎已是基礎中的基礎。

現今藝術教育不缺專業本身對基礎教育的重視,但缺乏本科階段放在人一輩子生命體中人之為人的基礎素養教育,尤其是那種一輩子堅信的方向。