當她將交友軟件里的年齡調低到14歲: 一場關於性騷擾的社會實驗

一週內,社交軟件上標記為14歲的她在陌陌與探探上已經收到了近五百條成年男性的“邀約”。

夜深了,時針走向了12。手機上的紅點仍不停地增加,聊天框里充斥著意味不明的曖昧話語、轟炸式的連續追問。看著對話最上方顯示對方“距離500m”的字樣,她手心冒汗、微微顫抖。關掉手機,她強迫自己閉上眼睛、平靜下來,可恐懼消散不去。這些信息在她當晚的夢裡,獲得了具體可怕的形象:陌生男性不懷好意的眼神。

這是她的噩夢,也是五個成年實驗者的噩夢。

6月30日至7月3日,五位實驗者進行了一場與“性騷擾”相關的社會實驗。她們在社交軟件上扮演不同風格的女孩,想要知道不同類型的女性受到性騷擾的程度有無差異。

然而,從扮演一名14歲的女孩開始,實驗走向變得不再可控。在她們錄製的播客里,參與實驗者將這場社會實驗描述為“打開了一扇地獄之門”。

播客軟件上,這一期播客播放量已破1.4萬。

一場與“性騷擾”相關的社會實驗

不同類型的女孩受到性騷擾的程度會有不同嗎?

周玥今年37歲,是註冊在香港的一家心理學社的教師。平時關注性別議題時,她沒少見到網絡上有人用“受害者有罪論”來攻擊女性受害者。這個說法真的站得住腳嗎?她想做一場社會實驗,用數據來回答這個問題。

從6月30日開始,她和幾個朋友進行了一場為期四天的社會實驗。

他們設計了四個各不相同的女性人設:富有且性感的成熟女性、充滿個性的酷姐、20歲出頭的鄰家妹妹型女孩、16歲的女學生。之後,他們將實驗成員們進行AI換臉後的照片放在社交軟件(陌陌和探探)的主頁,其中,前兩個人設的照片穿著性感;而鄰家妹妹與16歲女孩的照片則衣著普通,不強調身體曲線。

之後,他們分別扮演並統計這四個女孩受到性騷擾的數量。為了保證數據更加客觀,周玥還為成員們運營賬號列了一些規則:不主動給人發信息;不能在語言上有任何的誘導和好感暗示;16歲女孩必須告知聊天者自己是未成年。

這個16歲女孩,是由五個實驗者中年齡最小的趙曉韻來扮演的。趙曉韻今年19歲,她覺得扮演一個比自己小3歲的女孩並不難。看著AI換臉後那個與自己有些“神似”的16歲女孩,她感到新奇、有趣:這個16歲女孩留著齊劉海、紮著丸子頭,穿一身粉色的上衣與牛仔褲,雙手托臉笑著。她會在社交軟件上收到怎樣的聊天信息呢?趙曉韻想,應該就是聊聊愛好、分享有趣的事情吧。

趙曉韻之前沒用過陌陌和探探。第一天早上她打開軟件,消息多得她劃不過來:“我劃得手都要禿了,就感覺:哇,這軟件真強大,人真多啊。”第一天,趙曉韻就收到了48條打招呼的信息。

然而,信息的內容出乎了趙曉韻的意料。

實驗者提供的聊天截圖顯示,在趙曉韻收到的信息中,性暗示、性邀請不在少數。而那些原本在趙曉韻看來屬於“正常的打招呼”的信息,也會在趙曉韻簡單回覆後,逐漸與性扯上關聯。

趙曉韻說,即使她表明自己不懂、強調自己只有16歲,都無法讓聊天者停止性話題。“他們就非得引到那方面,你不想探討這個內容,他們都不罷休,就一直提、反複提。”

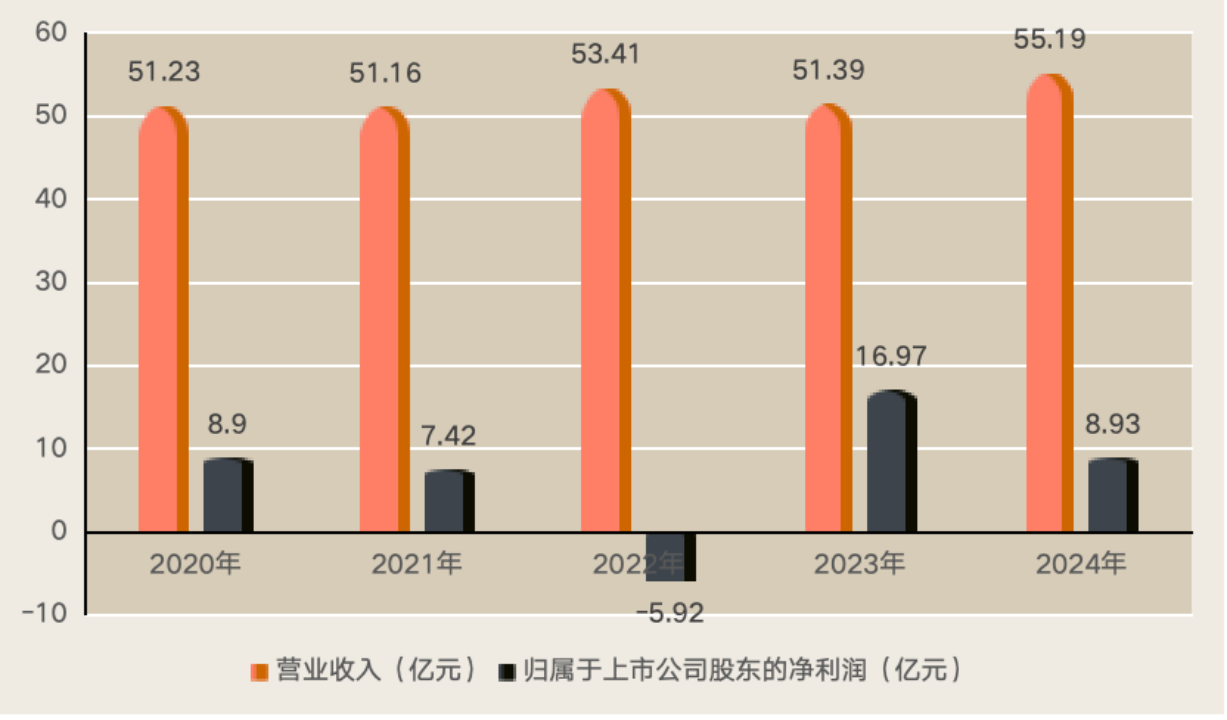

第一天,“16歲未成年少女”所收到的性騷擾消息是四個人設中最多的。實驗者們提供的數據顯示,16歲女孩共收到48條打招呼,選擇性回覆了其中20條後,之後的聊天中有10條為性騷擾。“富有的成熟女性”與“鄰家女孩”受到騷擾概率在1/6到1/8之間,而“酷姐”人設所遭遇的性騷擾比重是四個女孩中最少的,約為1/8。

阮夢是一位30歲的英語口語老師,在實驗中負責酷姐賬號的運營。對於酷姐的數據結果,阮夢推測這可能是因為酷姐面對性騷擾時會立刻反擊,讓聊天者覺得不好操控,這樣一來,“他們的約炮成本、時間成本、聊天成本都是不受保障的,所以他們自然而然地就會撤退。”

李驊是團隊中唯一一位男性實驗者,在負責運營性感成熟女性人設的賬號的過程里,他也做了和趙曉韻類似的噩夢。在軟件上,他收到了不少中年男性的騷擾,其中有一位男性被拒絕後還提出了“你能不能當我的兒媳婦”的要求,“做夢都是大爺追著我要微信,說‘美女好美’。”

一次,趙曉韻發現騷擾者離她僅有100米。“你可以想像一下,(騷擾你的)這個人有可能是你旁邊的鄰居,也有可能是樓上的一個人,或者是你走路的時候擦身而過的一個人。”這是趙曉韻認為最令她害怕的一點。

白天實驗中所接收到的信息,化成了趙曉韻的噩夢。夢裡,陌生的男性一直在身後追趕她。在噩夢中醒來後的第二天,她再打開軟件時感到了強烈的不適與排斥感。當天晚上,實驗的第二天晚上,趙曉韻提出退出實驗。

未成年女孩的賬號由周玥和阮夢繼續負責。在分析數據時,周玥認為:“可能十六歲這個年紀還是有點曖昧,給人感覺算是接近成年了。”

周玥決定,將未成年女孩的年齡下調到14歲。

14歲女孩

“我們這個實驗就從那一刻開始走上了一條混亂之路。”周玥說。

年齡被修改為14歲後,“她”所遭遇的性騷擾呈指數倍增長,超過了前三種人設的總和。實驗者們統計的數據顯示,兩到三天內,面向14歲少女的108個打招呼中,便有55個性騷擾。截止到實驗結束,周玥估計主動來接觸這位14歲少女的有四五百位男性。

社交軟件上有些聊天者會在明知道女孩的年齡的情況下依然進行露骨的性騷擾,赤裸裸的性邀約也不在少數。一次,當阮夢登錄賬號、代入進14歲女孩的人設時,一個聊天者毫無鋪墊地發來了一張隱私部位的照片。“我整個人腦子裡的一根弦就崩掉了。”在非常憤怒地用語音把對方罵了一頓後,阮夢連對方的回覆都不想看,立刻將其拉黑。

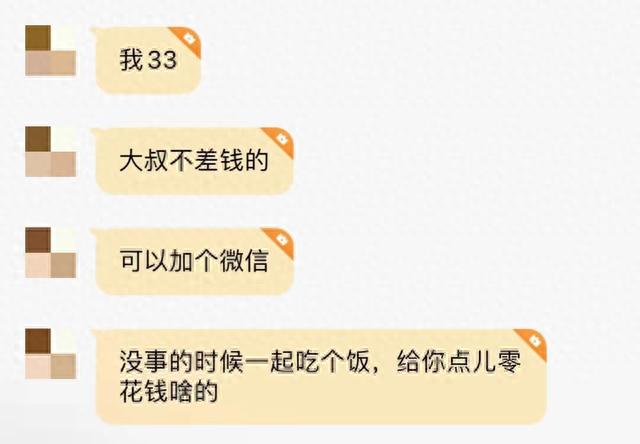

實驗者所提供的聊天截圖

實驗者所提供的聊天截圖除了直接的性騷擾外,14歲女孩所收到的信息中還有不少“好哥哥”、“好叔叔”類型——聊天者們會假裝自己對女孩很好,提醒她提防壞人,同時又不斷地用言語、金錢誘導她。

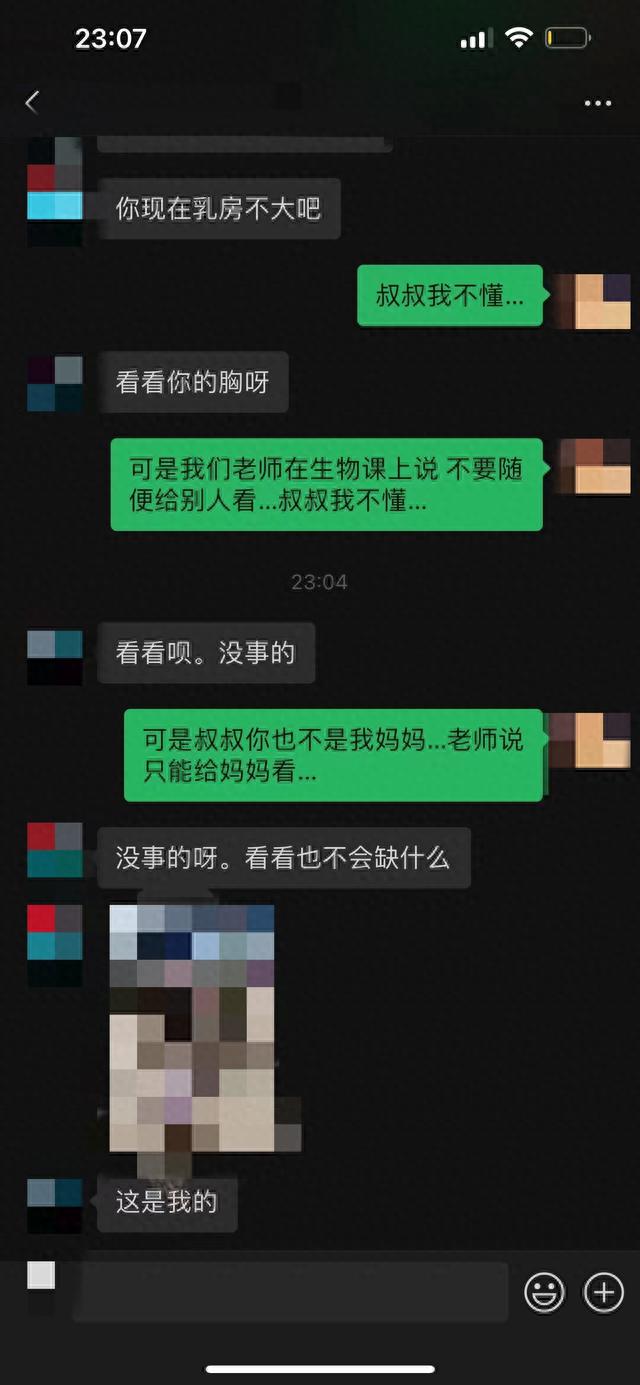

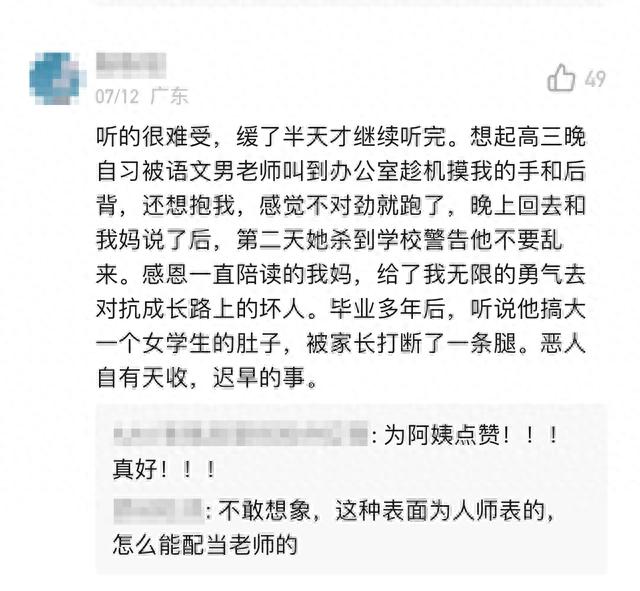

播客的評論區

這類聊天者會在一開始提醒女孩“千萬不要相信網絡上那些所謂的賺錢, 99%的都是騙子”、“外面的世界很危險,你要注意安全”。其中一位聊天者以“保護”之名,命令女孩把陌生人都刪掉:“你現在把你的微信聯繫人截圖發給我,我看你到底刪沒刪。”之後,男人還主動提出給女孩零花錢,讓女孩“長大後用別的方式還”。

實驗者所提供的聊天記錄截圖

實驗者所提供的聊天記錄截圖為了讓未成年少女認為這種關係是“正常的”,聊天者會以“社會經驗豐富的成年男性”自居,告訴女孩很多“社會知識”。比如,其中一位聊天者說:“如果你同學突然很有錢了,那肯定是陪睡了,不會出現第二種情況。”“養成遊戲”、“小女仆”等詞彙,也常在聊天框中出現。

實驗者所提供的聊天記錄截圖

實驗者所提供的聊天記錄截圖周玥還遇到一位自稱33歲的聊天對象,他經常提起自己有一個2008年出生的小網友:“ 2008 年的也就比你大一歲唄,她什麼都懂,什麼都會,比一般人都要瘋狂。”當14歲的女孩詢問這是什麼意思時,男人說:“是做愛的時候很瘋狂,完全超出我的想像。”當週玥說自己還沒實滿14歲時,這位聊天者便說等到她滿14歲時再來找她。

在中國,性同意年齡為14週歲,任何人與不滿14歲的女性發生性關係,無論女方是否自願都屬於強姦,而超過14歲的女性自願與他人發生性關係的,則不存在法律責任。

這位知曉法律紅線的男性讓實驗者們“氣昏了頭”,他們甚至產生了想要調查出他真實背景的“越界”想法。

在實驗者們看來,問題的嚴峻性不僅體現在性騷擾的數量上。實驗成員羅海蔚認為:“她收到的騷擾跟我們成年人收到的相比,是不同類型、不同風格的。”

羅海蔚回憶起自己運營鄰家女孩人設時,所收到的性騷擾都很直白,大部分一上來就是“約不約”“開個房”。而14歲女孩所遇到的騷擾類型則更加複雜,“(很多時候)她收到的就感覺更像裹著糖的毒藥,不會讓人直接地看出來他有這方面的想法。”羅海蔚說。

這個問題也讓阮夢十分無力:“一個14歲的、不諳世事的少女,在沒有經曆過這些之前,當一個人以這樣子的面貌出現在她們面前的時候,她到底能不能分辨?”

“當時周玥進行(下調年齡)這樣子的一個提議的時候,大家都太天真了。”阮夢說。

實驗陰影、回憶陰霾

周玥至今沒有勇氣去註銷實驗用的微信。她不去想這件事,也不去看這個賬號。“我沒有勇氣去看那些不堪入目的話,就算視線只在對話框上停留半秒。”

對於趙曉韻來說,實驗給她留下了持續的心理陰影。那會兒,凡是她自己認定是對的事情,如果對方不配合,她就會異常煩躁。在一次打車的時候,因為車型和費用都與預訂時有出入,在可以溝通解決的情況下,她卻立刻崩潰了。“我直接炸了,跟他說事情不是這麼幹的。”

阮夢當時為了發泄,把身邊的抱枕想像成那些男人的臉,“我瘋狂地去打那個抱枕。”

在阮夢上初二的時候,親身經曆過性騷擾。那天,她抄了一條近路回家,就是在那條路上,她遇到了一個男人,盯著她手淫。那是一個夏天的午後,阮夢甚至一清二楚地記得,自己皮膚上冒出了細密的汗珠。

當現實和回憶同時襲來,阮夢選擇在安靜的房間里閉上雙眼,問自己為什麼這樣憤怒和恐懼。最終,她發現並不是現在的自己感到害怕,而是那個被騷擾的十幾歲的自己在害怕。在冥想時,阮夢強烈地感受到,這份衝擊從未隨著時間流逝真正過去,它成為恐懼的源頭之一。她試圖安撫內心那個小孩,“沒有關係,現在有我可以保護你。”

阮夢不是唯一遭遇性騷擾的那個。周玥七八歲時,曾被熟人撫摸過身體。羅海蔚上初中的時候,幾個女同學一起結伴去補課,在一條比較黑的小巷子裡,一個男人抓住掉隊的那個女孩,脫了褲子強行讓她看自己的下體。

播客的評論區

被騷擾時,她們年幼懵懂、戰戰兢兢。周玥說,自己那個時候太小,不知道什麼是性騷擾。在周玥的記憶里,也模模糊糊地有言語上的騷擾,但她當時體會不到其中的“深意”。在這次實驗里,周玥不得不去面對那個尚且不懂得憤怒的自己。當小時候的那道傷痕再次出現,年過而立的她再也無法迴避。十幾歲的阮夢並不敢向媽媽提起那個午後被性騷擾的事情,她只是默默地、一遍又一遍地懷疑自己,是不是不該走那條小路,將遭遇這件事的責任攬向自己。

阮夢說,“在社會的規訓下,女孩子更多的是向內求。我們都帶著歉意活在這個世界上,好像一旦出了事情,就都是我們的問題。”在她小時候,長輩們一直提醒她作為女孩子要保護好自己,說起某個遭遇不測的小女生,他們將責任定在“因為她那麼晚出門”。

阮夢後來長期在國外求學,接觸到了多元的文化環境,帶著疑惑閱讀了不少女性主義的書籍,比如上野千鶴子的《厭女》。阮夢說,這本書明確地呈現女性在生活中遭遇的那些“不舒服”,並且告訴她,為什麼會這樣。

實驗結束之後的一天,阮夢去外面吃飯,有一個男人一直看著她。在實驗之前,她經常遇到這樣的凝視,基本是“不在乎”、“眼不見為淨”的心態。但是現在阮夢不再忍耐。在那個男人盯了自己好幾次之後,她直接以犀利的言辭“回敬”,“看什麼看,有什麼好看的!能不能把自己的眼睛放在自己身上!”對方立刻退縮,再也沒把視線投過來。

質疑與碰撞

實驗結束之後,周玥和阮夢將成員的經曆錄製成了一期播客,播放量達到了1.3萬,在社交媒體上也被多位博主轉發。阮夢說,在錄製的時候,根本沒想到會被這麼多人看到。

一位博主轉發這期播客之後,阮夢在評論區表達了感謝。很快,幾個男人就來圍攻她,稱這是“釣魚”和“打拳”。阮夢身邊也有親友像這樣看待這個實驗。“甚至他們覺得我多此一舉,我已經有足夠的能力保護自己,就沒必要去關注這些事。”

羅海蔚的男友對於這場實驗同樣不理解,在他看來,使用這些軟件的人本來就很有可能說出不堪的話語,“正常”的男性不太可能玩這樣的軟件。

在幾位參與實驗的人看來,這些軟件的初衷是為普通人提供交友平台,只是在發展過程中被嚴重汙名化。而對於孩子們來說,看到軟件本身的宣傳,覺得能交到朋友,很有可能會去嚐試。

除了“疑似煽動性別對立”和“軟件選擇不當”,實驗的嚴謹性也遭到質疑。在播客的評論區,有些人指出,這不是規範的社會學實驗,數據不足,“無法證偽”。

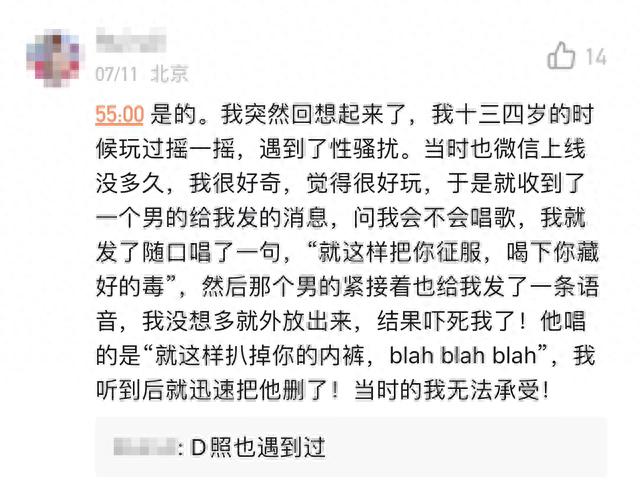

評論區里,還有一些聲音不容忽視。在評論區里,有女孩分享自己的經曆稱,即使是在大家最熟悉的微信和QQ里,也會遇到類似的性騷擾。從留言的數量來看,這並不是個別現象。而女孩子們遇到這些事情的年齡,也不過是十三四歲,或者更小。

播客的評論區

在實驗開始之前,周玥的男朋友天真地認為,女生在網絡上遇到性騷擾應該是少數情況。當看到結果後,他終於相信,對於女性而言,遭受性騷擾是這麼普遍。

錄製這期播客的時候,阮夢手心不斷冒汗,再一次回到那種崩潰的情緒中,最終和周玥聊的內容也比較有限。在看到評論區的女孩子們分享被騷擾的經曆後,阮夢體會到了被包容和被安慰。她覺得,分享這些事情是給自己一個出口,以後的人生一定會更好。

今年,公益組織“女童保護”發佈了一份名為《中國兒童防性侵十年觀察(2013-2023)》的報告,提供了一個觀察未成年人處境的民間視角。報告指出,隨著移動互聯網的發展,兒童接觸網絡的機會增多,且越發呈現低齡化。利用網絡性侵兒童的案例呈高發嚴峻態勢,包括在互聯網上的“隔空猥褻”,也包括利用互聯網誘騙兒童進行線下侵害。

2018年11月,最高人民檢察院發佈第十一批指導性案例,其中有一個案例是,被告人駱某通過網絡而非直接的身體接觸,對未成年的被害人實施了猥褻行為,被認定構成猥褻兒童罪。而自發佈指導性案例以來,截止到2022年9月,檢察機關起訴利用網絡“隔空猥褻”未成年人犯罪達1130人。這類案件極具隱蔽性,監護人不易發現,而未成年人出於畏懼心理,即使發覺受到侵害,通常不會主動告訴監護人。

有位博主在轉述這期播客內容後說道,“如果這個世界上壞人太多,為了保護我們的孩子,讓孩子足夠警惕,我們只能預設到處都是壞人。”

阮夢的外甥女八歲時,曾經在網絡上被言語騷擾。阮夢至今記得,當孩子向媽媽詢問那些話是什麼意思的時候,自己作為母親的姐姐有多麼崩潰。“我相信以我姐姐當時的狀態,那一刻她只想告訴自己的女兒,世界上都是壞人,你不要去相信。”

而對於這樣的預設,周玥並不完全讚同。如果一個孩子認為整個世界都是危險的,對孩子本身來說也是一種傷害,“我們可以通過其他方式,比如加強兒童的性教育,讓整個社會更關注這件事。”

2021年9月,國務院印發的《中國兒童發展綱要(2021—2030年)》明確提出,要讓適齡兒童普遍接受性教育,將性教育納入基礎教育體系和質量監測體系,引導兒童樹立正確的性別觀念和道德觀念;提出要引導父母或其他監護人根據兒童年齡階段和發展特點開展性教育,加強防範性侵害教育,提高兒童自我保護意識和能力。

周玥說,“就像這麼多人轉發我們的這期播客,總有一天這件事會被更重要的人關注。”在她看來,當更多的人都在加入保護孩子的行列中,這件事就是充滿希望的。

(為保護受訪者隱私,文中人物均為化名)