丘成桐:數學史與數學教育

【編者按】

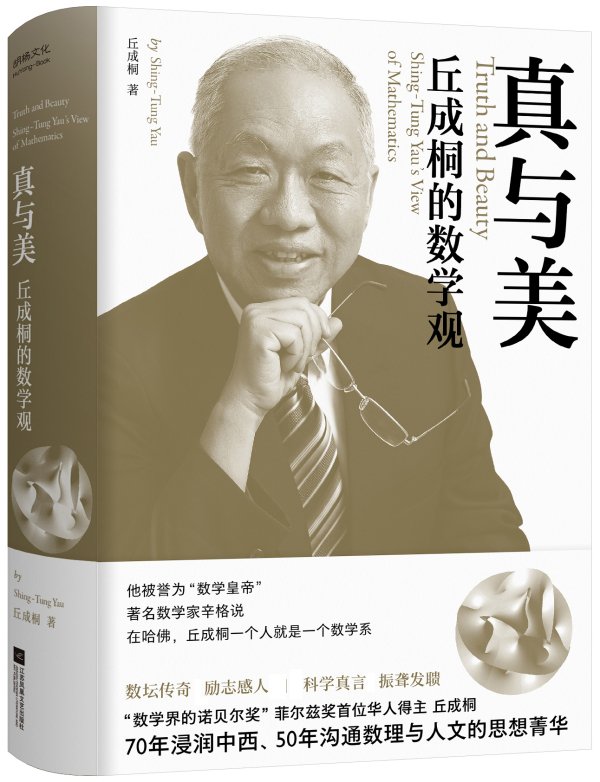

近日出版的《真與美:丘成桐的數學觀》,集結了著名數學家丘成桐近半個世紀以來探討數學和人文教育的系列文章,展現這位譽滿世界的傑出數學大師的治學心跡與家國情懷、思維活力與人文底蘊。澎湃新聞經出版方授權,刊載其中一篇以饗讀者。

丘成桐

丘成桐數學史的內容,除了它肩負的曆史意義外,也應當說明數學的有機發展,不只注意於數學本身,也要顧及數學的外延,要追尋數學發生在怎樣環境之下,如何擴散出去。

先父談哲學史的說法可用在數學史上,因此數學史的目的可歸納為三個:

一是求因。美國哲學家Walter Mavin在1917年出版的著作《歐洲哲學史》(The History of European Philosophy, Macmillan, 1917)中寫道:“任何時代的哲學都是文明進程的產物,或是時代變遷的縮影。”數學思想的產生不是憑空而來,因此需要窮源溯流,闡明產生此種思想的原因。

二是明變。數學思想變化至繁,但有一定軌跡,所以需要找尋其發展的軌跡。

三是評論。我們要將各種數學思想加以客觀的評價,對它們對當時及後代的影響、產生何種價值,作評價可以幫助學者發展自己的想法。

學以致用與中國數學

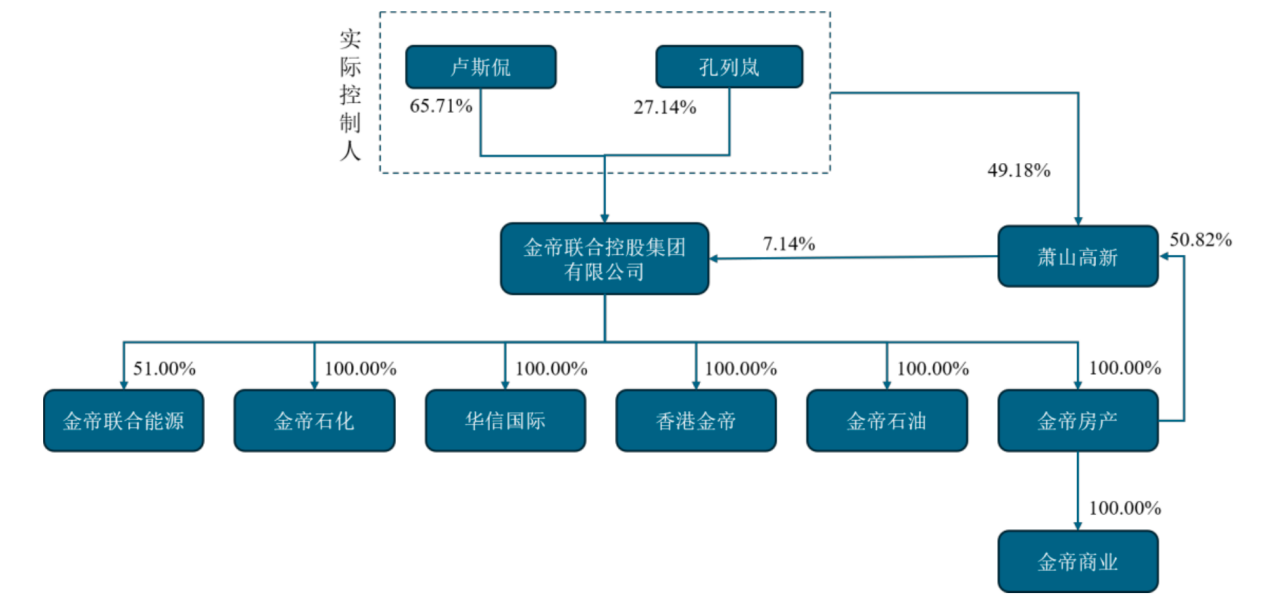

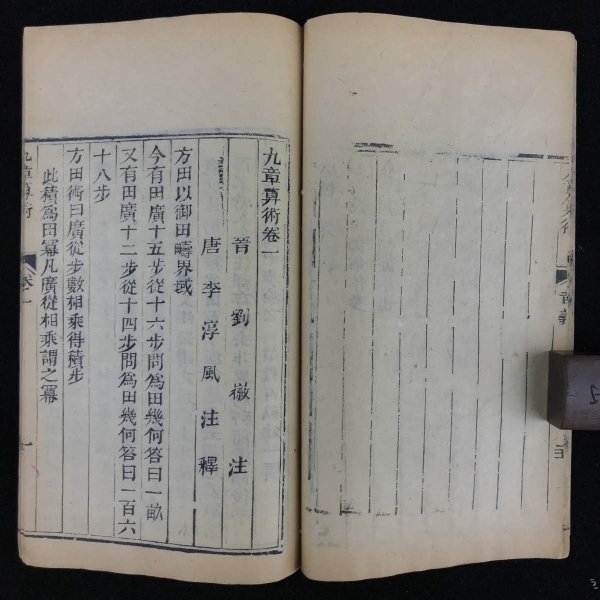

舉個例子,我們約略談談中國數學史。從前人們總會談到伏羲、隸首、河圖、洛書這些傳說。然而,真正重要的中國古代算學書籍是《九章算術》《周髀算經》和《孫子算經》,尤以《九章》為最重要。大略而言,此書非一時一人之作,成書當在漢初,劉徽在公元263年為之作注,已經談到秦末漢初時張蒼為之刪補。而東漢鄭玄、馬續則傳述此書。劉徽的註疏可能比原書更為重要,此書涉及二次方程、聯立線性方程、勾股定理、圓與球之面積和體積,劉徽是第一個證明勾股定理的中國數學家。

《九章算術》

《九章算術》《孫子算經》大約為東漢人所作,這是記載“物不知數”的算經,率先給出中國賸餘定理,這可說是中國算學史上最偉大的創作。這個定理從命題到應用,都由中國學者首先提出,其重要性影響至今。

劉徽以3為圓週率,至祖衝之(南朝人,公元429至500年)則算圓週率值在3.1415926與3.1415927之間,這確是一個重要的工作,其方法與阿基米德相同。以後唐朝有王孝通著《緝古算經》,談到二次和三次方程,然而未提解法。

南宋和元朝期間(12至14世紀)則有李治、秦九韶、楊輝、朱世傑等傑出數學家。楊輝發現帕斯卡三角形定理,秦九韶發現霍納算法,都比帕斯卡和霍納早四五百年。總括來說,這一段時間數學以代數為主,尚有天元和四元術的發展。與阿拉伯和印度數學家應當有一定的來往,但需要更多的考證。

明清的數學與西方相差太遠,無可觀者。明末利瑪竇和徐光啟才開始翻譯歐幾里得《幾何原本》前6卷。而中國學者雖然仰慕《幾何原本》的推理方法,卻無力吸取其精髓。到19世紀初葉,李善蘭才將《幾何原本》全部譯出。

利瑪竇(左)和徐光啟

利瑪竇(左)和徐光啟清朝數學家卻花了不少時間,去整理中國數學古籍。一方面可以看到清代文字獄的影響,一方面也可以隱約看出學者心存“夷夏之分”,抗拒西方的思想。

當西方文藝複興、百家爭鳴的時候,明清政府卻大力箝制思想。明成祖為了證明自己的正統,誅殺方孝孺,“天下讀書種子,從此滅矣”。數學和有學問的數學家一直到近代,才得到比較多的尊重。

中國強調中體西用,以“拿來主義”吸納了大量科學技術,但客觀而理性的判斷方法,即科學精神遠未普及。“‘家有敝帚,享之千金。’斯不自見之患也。”這是今日中國數學尚不及西方的一個原因。

縱觀中國數學發展,基本上尊崇儒家“學以致用”的想法,對應用科學背後的基本規律研究興趣並不大。在莊子、墨子和名家的著作中,可以看到比較抽像和無窮逼近法的觀念。

《莊子·天下》:“一尺之棰,日取其半,萬世不竭。”但是這種觀念在實際運算上沒有表現出來,直到劉徽和祖衝之,才用這種方法來計算圓週率。《九章算術》的寫作是用例子來解釋數學,讀者沒有辦法知道這些例子有多廣泛,更不知道證明的來龍去脈。模棱兩可的態度是其中的弊病。

在某種意義上,中國古代數學的主要活動,始終停留在實驗科學的層次上,中國數學家對證明定理的興趣不大。我們的文化強調人治的觀點,以家庭、宗族為出發點,甚於考慮複雜的數學現象,可以用幾條簡單顯而易見的公理來推導,這與希臘數學家的態度有顯著的不同。

數學描述自然真理

畢達哥拉斯學派(公元前五百多年)以為天地萬物都可以用數字來表示。他們率先指出假設和證明的重要性。在公元前300年,歐幾里得的公理就清楚地指出,一切平面幾何定理都可以由少數公理推出。這可能是歐幾里得蒐集了幾百年來幾何發展得出的結論。

歐幾里得

歐幾里得歐氏公理影響了整個科學的發展。在物理科學上,引導了牛頓三大定律和現代的統一場論。在數學上,它使我們知道所發現的定理並非互不關聯的事實,它們都可以由幾條簡易公理來推導。希臘學者在兩千多年前已經為科學文明奠定了牢固的基礎。

數學家曆來對歐氏公理有很濃厚的興趣,其主要的原因是歐氏公理找到了平面幾何的精髓。以簡禦繁,才能搞清楚我們創造出來的數學概念的真正意義。中國畫家畫山水畫,也是想用簡單的筆法將畫家心中的感覺表現出來。在很少幾個公理的前提下推導出來的結果,才能表達這些公理的內蘊意義。這個看法有如文學家作詩寫文,乾淨俐落,從簡潔處看到作品的意境。近代數學的發展也往往在極為複雜的數學問題中,找到它精華的一部分來獨立發展,完成一個可以概括很多現象的結構。中國數學家不大熟悉這樣子的手段,堂廡不夠宏大。

在數學每一個重要的環節都搞清楚後,就需要考慮它們交叉的意義和內容。就如一個交響樂團由不同的樂器和音樂家組合而成,由一個掌控全盤的音樂家來指揮。文學創作里的《紅樓夢》也是如此:由很多不同的環節組合而成,這些環節有詩、有詞、有祭文,各有重要的特色,而又環環相扣。在數學上,也是如此。數學家證明了不同而又重要的定理。這些定理可能都有它們的重要性,但真正成為一個數學主流的學問,必須將這些定理整合起來,成為一個有完整哲學思維做背景的理論,影響才會深入,這種學問才會有價值,能夠流傳後世!在數學發展史上,能夠做到這樣的學問的,除了牛頓發現微積分外,以後歐拉、高斯、黎曼、希爾伯特、龐加萊、外爾、韋伊等人,都能夠做到這一點。我們要欣賞他們的工作,最好從他們的曆史背景,來找尋他們做研究的蹤跡。

還有一個有趣的事實,中國數學家幾乎從來不用反證法來證明定理。大概原因:反證法雖然可以指出定理的真實性,卻無法得出實際的應用。在歐幾里得證明存在無窮多個素數時,西方數學家已經知道反證法的威力。古代中國學者對邏輯的運用遠不如西方,對純粹科學真理的興趣也不如西方。

希臘數學家對數字、對幾何圖形有無比的熱情。畢達哥拉斯以為整數和有理數可以決定天地的一切,因此研究弦的長度和音調的關係。當他知道直角三角形兩邊長等於整數一,斜邊卻是無理數時,大為失望,傳說他學派中有人自殺!這是因為畢氏學派是一個哲學團體,他們有一套描述宇宙的想法,但又不得不接受嚴格推理的結果。但是數學家接受了無理數的存在,並在它的基礎上,發展了數學分析這門學問。古代的中國數學家不在乎無理數這種概念,要到20世紀才發展數學分析。現代電子計算機的發展,卻大量地運用數字的威力,正好印證畢氏學派萬物皆數的想法。

阿基米德研究流體靜力學,他在洗澡發現浮力原理時,高興地跑到街上大叫“Eureka, Eureka(我找到了,我找到了)”。當時他忘記了穿衣服。這種為科學而無比興奮的心情,恐怕在今日中國的科學界很難找得到了。我記得小時候聽我的中學老師黃逸樵講說阿基米德這個故事時,自覺“大丈夫,當如是”。

我們看偉大的數學家牛頓、萊布尼茨、歐拉、高斯,他們對數學的高瞻遠矚,令人欽佩。他們有強烈的好奇心,為找尋科學真理而努力。他們不在乎他們的研究對政府或對社會有何幫助,也不見得很在乎經費和獎金。但是他們開創的數學,不但流芳百世,也是近代西方文明的支柱。

我從前閱覽歐拉的著作,他個人寫了60多本書,大部分都是開創性的工作。他有13個小孩,一邊抱小孩一邊著作,到晚年時更瞎了眼睛。他的創作,無論在純數學或應用數學方面的貢獻,實在是極盡豐滿。

完美複數與現代數學

明朝初年,歐洲文藝複興之時,在科學界一個極為重要的問題,就是求解三次和四次方程式。這看來是小事,卻是數學家第一次理解到複數的重要性。我們來看二次方程:x²+1=0。很明顯,只要x是實數,方程左邊一定大於零,所以方程無解。對中國古代數學家來說,似乎沒有理由去繼續討論這種沒有解的方程。但是歐洲數學家追求數的完美性質,就假定上面這個二次方程有一個非實數的解,稱之為虛數,同時要求這個虛數和普通實數混合在一起,同樣做加減乘除,得到所謂複數域。他們因此得到一個奇妙和驚人的發現:雖然有的多項式沒有實數解,但是所有多項式都有複數解,同時解的個數剛好是多項式的次數。

從方程的角度來說,這個複數域是完美的,也是古希臘哲學家所樂見的。很多中國古代數學家大概認為我只想知道現實界的解,不想研究這種虛無的複數域。但是歐洲數學家發現在研究自然界的數學現象時,複數域不但會增強我們理解實數的能力,它已經成為數學的本體。歐拉用複數來解釋三角函數,傅里葉用它來解釋波動現象。在數論中,高斯、黎曼和之後的學者,廣泛應用複函數和複數域深入研究素數的性質。事實上,用一句簡單但不算誇張的話,中國古代數學,甚至可以說中國古代科學,落後於西方的一個因素始於複數理論在西方的萌芽。

要求數學體系或者其他科學體系完備化的想法,根植於希臘哲學,影響到今日數學的發展。韋伊和格羅滕迪克建立了一套完備的代數幾何結構,初看時,極度玄虛,結果卻極大地推動了數論和幾何的研究。這是一個追求完美而有大成就的極好例子。我的老師陳省身先生剛開始研究示性類時,想解釋蘇聯數學家龐特里亞金在實纖維叢的工作。結果發現在複纖維叢時,理論更加完美,完成了陳氏類的工作。從這點就可以看出追求完美的哲學觀點的重要性。

中國學者少有注意數學發展的曆史和支持數學的基本哲學,大部分蕭規曹隨,解決一些問題而已。但是理論如何叫作完美?它有它的客觀性,也有它的主觀性。很多學者發展了一套長篇的理論,看似漂亮,卻是越來越玄虛,結果無以為繼。這是和自然界的真與美愈來愈脫節的緣故。當年我和我的朋友們發展幾何分析,就堅持我們必須要有理論,要有長遠的看法。但是在這個基礎上,我們的理論必須要有能力來解決具體的問題。一般來說,這些問題必須是自然界產生的問題。

學問大流,真誠為源

今日中國科教興國、科技創新,必以數學為基礎。數學在現代社會的影響,可謂無遠弗屆,上至天文、物理、生物,下至網絡、社會人文,都和數學有關。可以預見的是,21世紀大國的競爭,必和科技發展息息相關。誰能掌握科技上流,誰就主導經濟和軍事的走勢。但是科技的上流,卻不是解決幾個問題就可以完成。我們要有前瞻性的胸襟和理想,才能引領風騷,領導世界。

要做到這一點,我們需要深思我在前面說的求因、明變和評論,才能瞭解到學問的大流,才能知道如何去賞析數學的真實意義。數學從自然界、從各種學問吸收真和美的真髓。沒有深厚的文化和感情,很難做到這一點。既要執著於中國儒家以人為本的精神來看數學,即數學家需要承擔起發展數學的責任,也需要接受希臘哲人對真和美追求的狂熱精神。當讀曆代大數學家的生平和研究方法時,我們會知道數學思想的始源。因此在接觸到美麗的自然現象時,會有自然的反應,可以開創新的思維。中國不少學者太注重名和利,一生的目標不是做院士,就是得到政府賞賜的獎金和名譽,而並非學問的精進。

孔子說:“吾未見好德如好色者也。”在今日的社會,除了好色之外,還當加上好名和好利。然而孔子也說:“後生可畏,焉知來者之不如今也?”我相信中國的青年是有為的,我們應該為他們樹立一個好的榜樣,曆史上的偉人都可以作為他們的典範。

《中庸》說:“唯天下至誠,為能盡其性;能盡其性,則能盡人之性;能盡人之性,則能盡物之性;能盡物之性,則可以讚天地之化育;可以讚天地之化育,則可以與天地參矣。”真誠是學問之道的不二法門。願我們能以謙虛真誠的態度,來追隨數學先賢們開創的道路。

《真與美:丘成桐的數學觀》,丘成桐/著,江蘇鳳凰文藝出版社·胡楊文化,2023年8月版。