“帶薪吃席”!23歲青島女生經曆了16次,這活兒不是“社牛”還真幹不了……

一邊被人笑稱是“帶薪吃席”

一邊正迅速被步入婚姻殿堂的

年輕人所接受

如今,職業伴娘、伴郎

身上的服務標籤

隨著婚慶市場的火熱愈發鮮明

守時的“社牛”不碰線

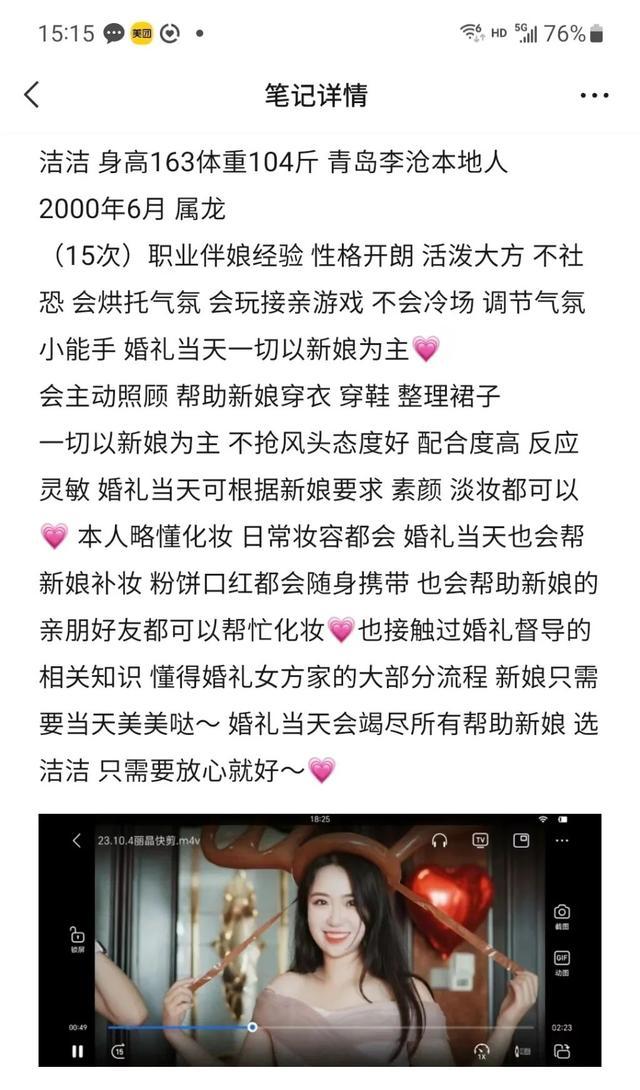

10月14日淩晨4點,潔潔起床洗漱化妝,1個小時後,拎著大包、手提袋出現在香港中路的一家酒店內。當天,她要陪一位陌生的新娘走完一場盛大的婚禮流程。

這是潔潔第16次兼職做伴娘。

今年23歲的潔潔是青島李滄人,大學畢業後在嶗山區一家國企做文員。2020年,親戚家的姐姐出嫁,還在上大一的潔潔有了第一次當伴娘的經曆,“很熱鬧,感覺當好伴娘也不難。”

第一次給陌生人當伴娘是在2021年,潔潔從社交平台上看到有新娘發帖找伴娘,於是大膽報了名。溝通後發現,新娘的婚禮很隆重,四個伴娘全是租來的。“那一次我才瞭解到,現在租伴娘的需求量還是挺大的。”

能摟席又能有點小收入,潔潔發現了商機。每次當伴娘的費用並不是很高,從200元到500元不等,“主打一個開心。”潔潔說完一笑。

“當伴娘首先要守時,早上約好幾點就是幾點。”通常,做伴娘是早上5點左右趕到新娘身邊,但潔潔有過兩次更早的經曆。

最近一次是她接的上一單,被要求淩晨3點半就要趕到,因為喜主家裡很傳統,講究的儀式搞了不少。還有一次,就是她送親戚家姐姐從青島出嫁到濰坊,“淩晨3點我們就收拾好出發了。”

剛剛過去的中秋國慶假期里,9月30日、10月3日、10月4日,潔潔接了3場伴娘業務,休閑娛樂時間被分割得七零八落。“不過,看朋友圈里大家出去玩到處堵車,在家賺點錢還是挺值的。”對此,潔潔很想得開。

“當伴娘最重要的是要有社牛性格,要會調動氣氛。”堵門時,潔潔會幫新娘出主意,準備很多問題,一道道拋出來“為難”新郎。有的新娘比較社恐,接親時的氣氛就全靠潔潔營造的小環境來升溫。

有一次,潔潔問被堵在房門口的新郎:“新娘身份證號後四位是哪幾個數字?”新郎倒是沒猶豫,立馬喊出了四個數字。坐在床上的新娘聽了,大聲嗔怪道:“讓他回去!”大家一下就明白過來,新郎乾脆利索喊出的數字是即興編的,當場笑作一團。

做過多次伴娘,潔潔比尋常人更瞭解婚禮細節,拍照時她會打開手機閃光燈,幫攝影師補光;等待入場時,她會拿來糖果為新娘補充能量;新娘換衣服時,她會拿出隨身準備的別針,幫忙固定不妥帖的婚紗裙襬……

“雖然結婚當天,與新娘相處如同姐妹,但我們做伴娘還是要講究邊界感。”很多新人的長輩不知道潔潔是職業伴娘,有時候也會把她當自家人,塞一些小紅包。

但不管是做遊戲環節搶來的紅包,還是親戚們塞來的紅包,潔潔都會歸還新娘,“有關結婚當天禮金、錢財的事,我一律不會碰,以免發生說不清的糾紛。”

從內到外洋溢著青春活力的潔潔,面容姣好,平時也接一些商場開業、頒獎典禮的禮儀業務。她把自己的求職照片分為兩類,美顏過的用於應聘禮儀活動,沒有美顏過的用於伴娘招聘。

“有過幾次經曆,新娘不太喜歡漂亮的伴娘,因此就沒選上。”潔潔說,但有的新娘也會反其道行之,專挑長相漂亮的,“顏值高的伴娘做陪襯,讓她們覺得有面子。”

還有的家裡長輩秉持老觀念,比較在意伴娘的身高和屬相,會叮囑新娘在挑選伴娘時屬相不要犯衝。

“其實,新娘挑選伴娘,最重要的還是看眼緣兒。”被挑中後,潔潔會先強調文明接親,不接受婚鬧,“有的新娘也會主動跟你說,不會有婚鬧。”

對於安全問題,潔潔有自己的原則:不接去外地做伴娘的活。“如果是青島本地一些新娘,需要我提前一天住在她家裡,倒是可以考慮。”這是潔潔給自己定的底線。

在潔潔的從業感受看來,這種租賃的新娘伴娘關係,也不全是“塑料”姐妹情。碰上聊得來的新娘,大家也會發展為朋友,有結婚生了寶寶的,會跟潔潔聊聊寶寶的趣事;也有婚後向潔潔吐槽婆媳關係的,潔潔會耐心地充當一個情感傾聽者。

他會“變臉”是個話癆

衣櫥里總是齊整地掛著一套熨燙好的黑色西裝,搭配到位的領帶、皮鞋也放在顯眼位置……最近不到一個月,徐睿已接了18個伴郎訂單,其中雙節長假期間,從9月28日到10月6日,他更是連當9天伴郎。

徐睿的手機日程表裡,記錄著沒有間歇的婚禮排單。

一個10月12日接的伴郎單,要求他淩晨兩點到達喜主家,因為對方有7點之前新娘子入門的風俗。忙完婚禮回到家,已是當天下午4點,徐睿倒頭就睡,一直睡到第二天下午兩點。人剛緩過點精神,10月15日淩晨5點,他又趕赴另一個婚禮現場做伴郎。

今年21歲的徐睿是山東日照人,之前在青島一家汽車4S店干銷售,“銷售業績不理想,總被批評。那段時間工作非常不順。”

2022年10月份,從4S店辭職後,只有高中學曆的徐睿覺得自己應該學個一技之長,於是,他拜了河南的一個師傅學習川劇變臉。學成歸來後,他活躍在商業活動和婚禮現場,除了表演“變臉”,偶爾也扮跳舞的熊貓活躍氣氛。

接多了婚禮現場演出的活,慢慢有婚慶公司找他出任臨時伴郎救急。“剛開始當伴郎是兼職,只要我沒有演出,時間不衝突,都會去做。”後來,徐睿的機靈、有眼力勁兒、社牛這些優點,讓他在婚慶圈里越來越吃香,兼職伴郎的副業便成了主業。

“我現在都成職業伴郎了,有時候喜主家給的紅包多,我會贈送他們一個川劇變臉。”徐睿幽默地說道。

當伴郎次數多了,對婚禮流程耳熟能詳,徐睿能頂半個主管。他會控製一些時間節奏,比如接親時,門那邊的伴娘問十個問題,他引著新郎回答六七個問題就要開始撞門,“有些人玩嗨了,這個環節會拖得沒完沒了。”

再比如找婚鞋,伴娘會在一旁誤導干擾新郎,徐睿便拿出一個紅包虛晃一下,“收買”伴娘的注意力,好讓新郎早些找出被藏起來的婚鞋。

還有到了婚房吃寬心面的環節,徐睿會貼心地給新人們準備水,“因為攝像、攝影會一遍一遍地錄,吃麵急了容易噎著。”

“雖然當伴郎不算什麼正式職業,但我是拿出十二分的職業精神來對待。”有一次,租住在西海岸新區的徐睿接了一場在即墨的婚禮訂單,對方要求淩晨兩點到,“我記得很清楚,我是頭天晚上11點40分出發的,自己開了兩個小時的車,淩晨1點40分左右到的。”

曾經人問徐睿,職業伴郎見慣了所有的婚禮,每場婚禮的流程大多都一樣,會不會像流水線上的工人,乾得很厭煩?

“在我眼裡,每一對新人的脾氣都不一樣,每一個婚禮都是一個全新的開始。”徐睿說,他非常喜歡做職業伴郎,一是因為自己喜歡熱鬧,再就是自己是個“話癆”,“話癆這個特長終於找到了發揮的場地。”他自嘲道。

話癆性格被開發到極致是學川劇變臉的時候,師傅經常把徐睿丟在一個大廣場上開直播,“開直播不能冷場,需要對著鏡頭一直說話。以前面對鏡頭挺慫的,身體緊張得發抖。現在我會主動找鏡頭,看到鏡頭總想上前打個招呼。”

表演變臉和當伴郎的相似點是,現場的氣氛一定要烘托到位,什麼時候該起鬨,什麼時候帶頭鼓掌,徐睿都拿捏到位。

“有的職業伴郎會覺得和新郎不認識,擔心做錯事,配合起來放不開。我不這麼想,每次當伴郎,我都會覺得跟新郎認識很多年了,我們就是好朋友。你心裡這麼想了,就投入角色了。”

碰到投眼緣的喜主家,會給徐睿額外的紅包,一般是200元,有時還會給他一些伴手禮,里麵包些喜糖、喜煙等,“這都算是小驚喜吧。”

表演川劇變臉和從事職業伴郎兩項忙活下來,一月能賺到1萬元左右,徐睿對此很知足:“這個行業賺的是快錢,而且每天工作都是開心喜慶的場景。”按徐睿的打算,這條路還要多走幾年,攢錢在這個城市里買套房子,將來再為自己辦一場盛大的婚禮。

找我們不欠人情還專業

“又有新訂單了,11月12日婚禮,新娘要找身高不超過一米七,屬相不能是雞和猴的,請有意向的報名。”誌揚在群裡發了一條消息,隨後便有幾個頭像在群裡閃動起來:“我有時間”“我報名”……

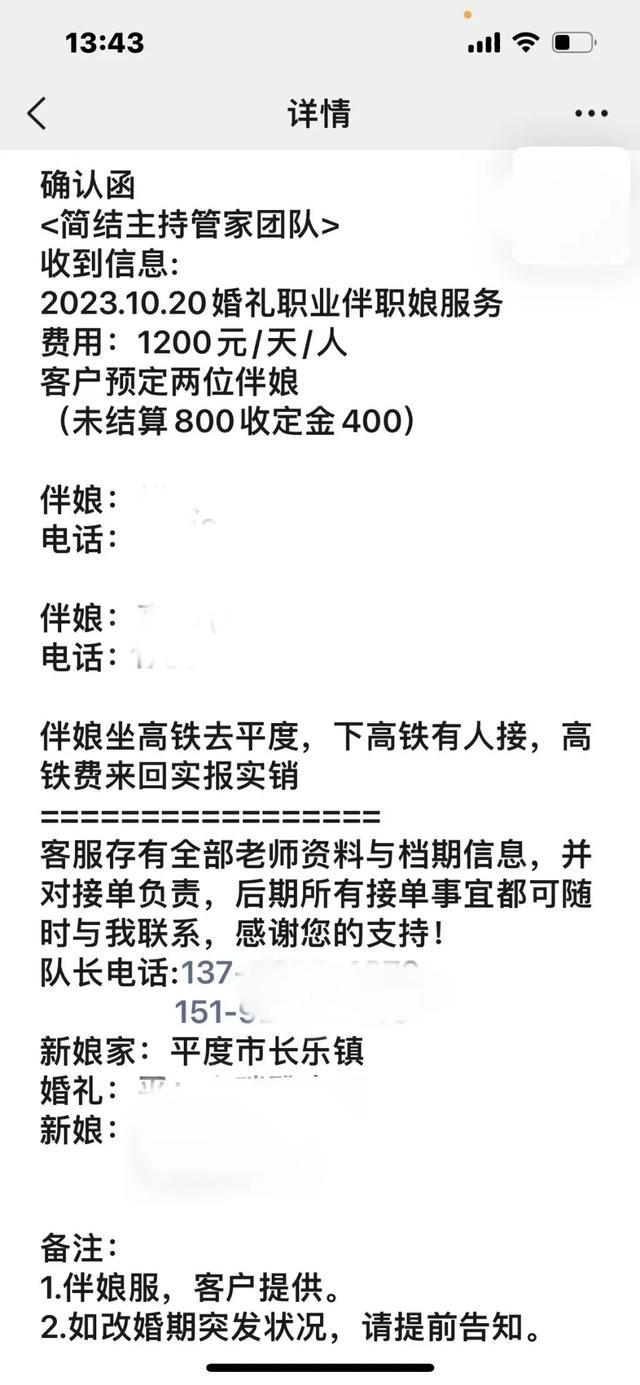

作為群主和創建人,誌揚是一家婚禮主持管家團隊的創始人,也是一名婚禮主持人,隔三差五,他就向這個“職業伴郎伴娘”群裡派發訂單。

建這個群時,還是在疫情期間。“那時候組織一場婚禮,經常出現新郎新娘在外地工作、生活的伴郎伴娘,因為防疫不能到場了,於是就要緊急租一個伴郎伴娘。”

疫情結束後,租賃伴郎伴娘的業務一直延續了下來,“最開始只是建了一個工作群,結果後來找來的兼職伴娘伴郎越來越多,現在這個群有將近200人了。”

經常主持婚禮的誌揚發現,現在的婚禮越來越小眾化、小型化,“以前一個婚宴,三四十桌很正常,現在的婚禮常常就只有十桌,甚至十桌之內也很正常。”

以前從婚禮主管到伴郎伴娘,再到台上表演節目的人,都是新人的親戚朋友;如今小眾化婚禮里,這些角色多是租賃來的。

其實,業內人士對“租賃”角色一事已是見怪不怪。作為婚慶行業的資深人士,誌揚還遇到過兩件更離奇的“租賃事件”——

“我以前遇到過一個客戶,新郎是二婚,新娘的父母不同意這門婚事,於是新娘向婚慶公司提出要花錢租‘哥哥’和‘父母’,最後婚慶公司員工把自己的父母找來扮演了婚禮的這些空缺角色。”

“還有一位新娘沒有爸爸媽媽,從小寄宿在親戚家長大,結婚時也花錢租了很多‘親戚’來參加婚禮……總不能讓酒席上空落落的啊。”

資深婚慶人張娛認為:“租賃伴郎伴娘,從來不是新鮮事,這是有市場需求的。”

她將租賃伴郎伴娘的人群歸結為幾類:新郎或新娘是外地人、外國人,或者國外回來的,他們沒有朋友能來現場參加婚禮;大齡青年結婚,沒有未婚的朋友可以做伴郎伴娘;還有就是講究排面的婚禮,為了拍照錄像畫面好看有氣勢,要配上多個伴郎伴娘的。

“大家還有這樣一個心理,就是親戚朋友來幫忙,即使不用包個紅包給人家,也得搭上筆人情債,不如直接花錢請個職業伴郎伴娘,不欠人情,還專業。”張娛如此分析職業伴娘伴郎市場需求背後的消費心理。

張娛所在的婚慶公司,兼職伴郎伴娘流動性比較大,“幹一兩年就換一批人。最早找過一些大學生,這部分人時間充裕,但是社會經驗少,說白了就是腦子裡沒有那根弦兒……”

她見過三個大學生當伴郎,把自己玩嗨了,婚禮儀式上有新人放飛氣球的環節,他們三人在傳遞氣球時,沒送到新人手裡,自己把氣球都放了。

雖然做伴郎伴娘的年輕人比較好找,但誌揚很少雇大學生,他與張娛持同樣的態度:“一個職業說白了還是要求有一定工作經驗的,職業伴郎伴娘不能只是擺設,要會給新人一些合理化建議。”

誌揚曾碰到過一個讓人尷尬的場景——“新郎問大學生伴郎接下來要幹啥?那個大學生伴郎回答:你讓我幹啥我就幹啥。新郎哭笑不得地說:我頭一次結婚,我怎麼知道要幹啥?”

後來,慢慢有一些新娘化妝師的小助手或者婚禮現場的督導小夥兼職伴娘伴郎。他們知道婚禮流程,做這一行相對得心應手一些。但是化妝一旦學出徒,畫一個新娘妝能掙一兩千,幾百元兼職伴娘的活就不會再接了,因為收入差太多了。

幸福陪伴也急需標準化

在張娛看來,近年來,伴郎伴娘的身份正慢慢形成職業化趨勢,專職伴娘也可以稱為“新娘秘書”,現在經常有新娘給已婚閨蜜們發消息:“我要結婚了,你們來當姐妹團,穿上好看的裙子來送嫁,拍照。我請了一個新娘秘書,專門打理我的婚禮……”

“目前做兼職伴郎伴娘的人,各行各業都有。”誌揚組織的伴郎伴娘群裡,有在讀研究生,有公司文員,也有週一到週五不上班的人群。雖然婚禮大多安排在週六、周天,但週一到週五結婚的也有。青島周邊的郊區市,很多家庭重視農曆,如果日子好的話,也會選在週一到週五舉行婚禮。

新人們選伴郎伴娘主要是看眼緣,誌揚說:“我遇到過一個新娘選了十多個人才定下了一個,眼緣這個東西沒法解釋,就是看順不順眼。”

對誌揚來說,租賃伴郎伴娘發展成一項自己的業務純屬“意外”。隨著業務量增加,他也逐漸意識到職業伴娘伴郎所面臨的問題——這個職業伴娘伴郎與新人各取所需、雙向奔赴、實現共贏的互動背後,還缺乏一個標準化的行業規則。

“青島本地除了我們團隊在做,還有其他團隊也在做,價格五花八門,有五六百元一人的,也有三四百元一人的,還有二百多元一人的。”

為了讓這個行業發展得更平穩,誌揚根據自己多年的婚慶經驗,也為職業伴娘伴郎製定了一些“貼身服務”的標準,定期開展培訓。

例如,可以幫新人們保管手機,但是不能涉及到保管錢財;等待婚宴儀式正式開始前,先幫新人們準備一些餅乾等食物墊饑;收到的紅包要歸還新人……

做事沒有行業準則,難免產生一些糾紛。

誌揚回憶:“前年我剛剛做這個業務時,有一個新娘,她的婚紗是從上海定做的,據說是很高端的婚紗設計師發過來的。職業伴娘在幫忙整理婚紗時,可能沒站好,不小心摔倒了,身子不巧就壓在了婚紗的裙襬上,新娘堅持說自己的婚紗被踩變形了。”

婚紗發回上海以後,婚紗工作室說修整費是600元,那個伴娘的租賃費也剛好是600元,這600元的費用就只能由誌揚買單了。

此前,南方一些城市的伴郎伴娘租賃業務做得如火如荼。誌揚去上海和蘇州出差時見過,“影樓就會專門推銷伴郎伴娘業務,讓年輕的員工來接活,一來可以賺點外快,二來可以順帶推銷他們的婚紗照和婚慶服務,相當於一條龍。婚禮當天,兼職伴郎伴娘都會戴著工作胸牌,現場碰到未婚的年輕人,會主動推銷業務。”

但站在本土婚慶公司的角度上,在誌揚看來,很多公司不願意推廣這項業務,主要是利潤太低,擔的責任太多,多一事不如少一事。

“這項業務在整個婚慶流程里是非主流的,一是利潤不高,租賃一個伴娘伴郎最多花600元,公司能從中提成多少?再一個容易出現問題,比方說這個伴娘你不熟悉,怎麼判定她是不是真的單身?喜主說,我不要屬龍的,萬一真的是屬龍的呢?還有伴郎伴娘要進入喜主家裡,屬於比較親密的身份,要是不知根知底,萬一手腳不乾淨,導致喜主家的財物失竊,誰能做擔保?”

管理一個人員流動性大的群體不是件容易的事,“我們一般會把身份證信息、是否結婚等信息核實一下。”誌揚說起自己的經驗,派單之前都會對入行的伴郎伴娘進行面試,感覺合作不錯的之後會優先派單。

2019年誌揚成立工作室時,起名為“簡結”,意思是讓婚禮這件事變得簡單。“在婚慶這個行業里,職業伴郎伴娘、新娘秘書等名詞出現,都是為了更好地服務這場婚禮,讓結婚這件事變得簡單,它們是服務過程中不斷細化的分支。”誌揚非常認可這一觀點。

●據半島全媒體首席記者 高芳