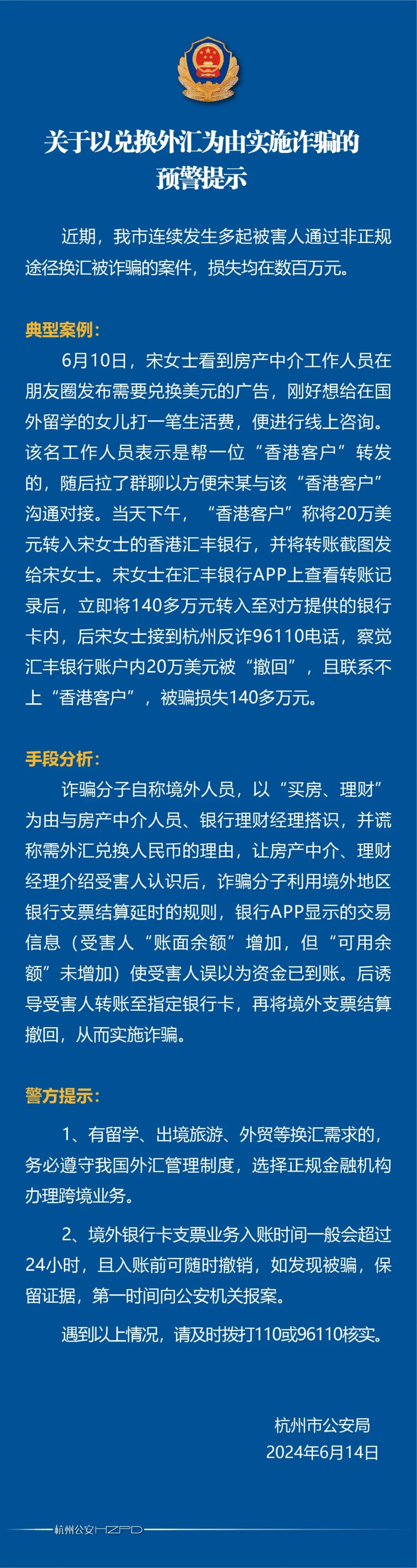

慾望秀場與「親密」操控:當一位博士生成為主播

五年前,王怡霖涉足了一片新的「田野」。

她是香港大學的博士生,從2018年起研究秀場直播,一種線上社交直播類型。2019年,她同一家公會簽約,真正進入秀場主播這個角色。

幾平方米的小雜物間就是演播室,擺了一張電腦桌、一把旋轉椅,桌上放置話筒和聲卡,桌旁立著直播專用燈。正對主播的牆上,一張A4紙寫著:「難道你想以後看著你老公的臉色生活嗎?難道你想以後買個口紅都要猶豫半天嗎?不想的話就給我調整好心態!好好直播,加油賺錢……」王怡霖調整好公會推薦的美顏參數,就開播了。

直播間內牆上貼的內容 本文圖片均為受訪者供圖

直播間內牆上貼的內容 本文圖片均為受訪者供圖起初,她還會觀察每一個進直播間的觀眾,筆記記下他們喜歡什麼、點了什麼歌,觀察主播和觀眾之間的互動。後來,她像其他主播一樣,為了持續在秀場直播中存活下去,拿到更多分成,彷彿漸漸接受了系統的「規訓」,滑入一種積極開播、接受PK懲罰、討好觀眾、渴望打賞的狀態。

在王怡霖的研究中,除去當紅主播,能持久留在秀場直播行業里的主播多為社會資源較弱勢的女性。而「大哥」們則試圖在線上填補一些線下生活的空白,或為了排解在異鄉的孤獨感、或釋放晝夜顛倒的工作壓力、或渴望親密關係……主播和「大哥」在直播間相遇,當現實世界不能滿足他們時,慾望、角逐、操控、討好在秀場內奔湧。

以下是研究者王怡霖的自述:

「誰輸了,就往衣服裡面倒水」

2019年3月,我和一家成都的公會簽了三年約,成為一家社交平台的主播。公會負責招募主播輸送到平台上,一開始會和新人簽演藝合約。我入會時,微信群裡有經理人和運營。

我先在公會的線下直播間工作了一個月。公會對主播的培訓包括如何使用平台直播、調美顏等,美顏讓很多長相普通的女孩得以進入秀場直播。

主播剛開播時,有些公會工作人員會在直播間潛水,幫著分析進直播間的人值不值得再投入、再聯繫。

公會直播間

公會直播間主播若要賺到錢,可能必須每天播5小時以上,要保證自己每日播的時間足夠長,才能讓人有概率點進直播間,有可能在觀眾點進來的短暫時間里,把他們吸引住、留下消費。

最初我為了直播專門學了200首網絡歌曲,但後來發現沒用,有些人對聽歌無感。對於底層主播來說,沒有特定的觀眾,沒辦法準備什麼。不像有些大主播已有了忠誠的粉絲,能根據粉絲畫像去設計一些直播內容。

我剛當主播沒多久,每天就幾個人在直播間里,很多時候我體會到一種巨大的孤獨。公會就告訴我,新主播一定得熬過這個階段,一定要出去不斷地跟人PK,能給你引流。之前我遇到一個玩家,他就總希望我去PK。有時我不太想去,他會說,豁出去嘛,你以為這樣坐著就會有很多人看?

PK是平台上的重要功能,主播可以在關注列表裡找人PK,也可以通過算法匹配到其他主播。如果挑戰被接受,兩個主播會進入同一個直播間,先討論想在PK中做什麼,以及對失敗者的最終懲罰。每次PK時長為三分鐘,共進行三輪,三局兩勝製。誰獲得的禮物價值更高,誰就獲勝。

我剛開始通過系統匹配PK,匹配到一個男主播。他的直播間有很多所謂的「大哥」,這是指特別喜歡自己的、最忠誠的粉絲。我那時什麼都不懂,對方等級比我高、人氣比我火,就由他製定PK規則。對方讓我輸了後跟著他做動作,我一聽好像也沒很過分。

我輸了之後,他說你現在就跟著我做,不斷地讓我調整,比如做往下、點頭之類的動作,我跟著做了。那時朋友看我直播,突然發微信說那個鏡頭像有性意味。

我沒有敏感性,沒意識到動作通過鏡頭展現之後,呈現出了不一樣的效果。那時我發現很多人都在笑我,我覺得自己像個傻子,特別特別難過。

很多時候大家約定的懲罰行為很奇特,比如輸的一方就打自己屁股。我有一次特別想跟一個月賺10萬的大主播建立聯繫。我問她能不能PK,她說我得玩得起,比如誰輸了,就往衣服裡面倒水。

這都是主播的直播內容。主播要讓直播間里的觀眾獲得存在感,讓他覺得自己花的錢值,所以要給他看一場秀,那個秀可能有羞辱的成分,也有其他東西。

主播們必須製造吸引人消費的內容,抓住人的注意力。聊天、唱歌、跳舞,對個人條件和體力有很高要求。自我羞辱最沒有門檻,可以放在遊戲里,讓觀眾感受到愉快、輕鬆,享受那種操控別人的滿足感。

在平台上,男主播特別喜歡找女主播PK。一群人會給男主播送很多禮物,讓女主播輸,這樣就可以名正言順地讓女主播出醜。男女PK也能激起女方那邊粉絲的保護欲,會更有動力(送禮物)。直播互動將人內心深處很多非常微妙的東西放大了。

若兩個人PK能獲得很好的反應,主播會互加好友,下次覺得需要迅速增長收入時,會發起PK。

剛開始,看每個進來(直播間)的人,我還記筆記,這人大概什麼樣,喜歡什麼,點了什麼歌。但後來真正投入到這個行業里,我哪有時間去做這些?每天播完,我還聯繫「大哥」,感謝別人送的禮,讓人家覺得送了禮心情舒暢,明天還來。如果不這麼做,那他們可能明天就不會再來看我直播了。

手指一滑動,就是一個全新的主播。這是平台給每個接入系統的人的便利。但是對於主播而言,要留下「顧客」,就更難。必須得活下來。我決心忘了自己研究者的身份,在上面安心當主播。

王怡霖的直播間

王怡霖的直播間另一方面,如果博士論文要寫好,我需要在平台上跟儘量多的主播和觀眾相遇。但是這樣的相遇並不容易。算法推送附近的人進入我的直播間,但是我的直播間沒有多少人來。因此,我也反思我自己:別人可以站起來PK,你為什麼只願意坐著聊天唱歌?所以之後我接受了很多直播內容。

「闊氣的瞬間需要被圍觀」

在直播的語言體系內,你跟誰PK,輸了就是「被誰打了」。PK有輸贏,有的時候主播還去復仇,比如直播間里「大哥」來了,我說我被誰打了。他說那我們把人給打回來。

我採訪「大哥」們的時候,他們就說,你在現實生活當中沒辦法打人,沒辦法那麼容易定輸贏,但是在平台上,你只要花錢就可以贏。

「大哥」經常被貼上「沒品位」、「暴發戶」的標籤。但我訪談的「大哥」分佈在很多行業里,我發現他們大多是自身所在階層的一種邊緣人群,這不是說貧富,而是一種自我感知到的邊緣,他們沒辦法在線下獲得他們想要的很多體驗。

有一個在國外的留學生,他剛出國後不適應那邊的生活,沒有朋友,他英文很不好,雖然人去了國外,他的關係、關注,其他一切都還在國內,有很明顯的異鄉孤獨感。他那時對支持主播的要求是,主播直播完和他打一小時以上的電話。

有個「大哥」在國外,每天工作日夜顛倒,他會在直播間釋放壓力,一個月花10萬來刷禮物,以此獲得一種存在感。他很在乎自己刷了很多禮物後,主播有沒有表示出感謝、感恩,一旦主播的反應不如他預期,他會立刻把主播拉黑,覺得對方忘恩負義。他強烈希望通過消費來獲得一種尊重。

每個「大哥」要求不一樣,有的希望體驗一種親密關係,和主播模擬談戀愛,主播下播後聯繫「大哥」會表現得像女朋友。

當主播找些理由來製造一些儀式時,比如自己要過生日了,直播半年、一週年了,這些「大哥」甚至覺得自己理應來送上大禮。

不管他們如何定義這段關係,送禮也是一種面子的比拚。

他們只有不斷送禮物才能保持與主播的關係。他們對於主播的感情,只有通過送禮來表達,主播也只需要他們這麼表達。即便是線下發生了關係,主播最終要的也是他們到線上去消費。對於「大哥」們,線下給錢,或者比如通過微信給錢,是不滿足的,因為沒有人觀看。

他們要在直播的時候送出大禮,讓自己排在消費榜第一位。榜一「大哥」享有特權,比如主播會討好他,會專門問他的需求。他可以建立一個線上的慷慨的成功男性形象。這樣闊氣的瞬間,需要被更多人圍觀,被當眾崇拜。

我印象深的有個在平台上等級很高的「大哥」。平台等級效仿古代的貴族體系,有帝王、公爵等等,他的等級是消費了80萬元人民幣的玩家。他在(接受我)訪談時不斷讓自己靠近在平台上的形象,說自己有三家公司。但跟他接觸了三年,當他花不了那麼多錢的時候,為了繼續保持形象,他借了很多錢。

「大哥」們希望自己的消費有回報。PK算是一種主播對送禮人的回報。主播收了禮,給送禮人表演了,不管是打屁股、下蹲,還是對著椅子晃,給了送禮人及時的反饋。

一些男性在送了大禮物後可能會提出一些比較過分的要求。這時候主播直播風險會很大,可能直播會被扣分,甚至封號。甚至有些男性玩家會以「你敢不敢犧牲一下,給我表演」來作為主播是否忠心的考驗。

在秀場直播中,美顏工具是主播的「工作服」,關掉美顏很多時候是作為主播在線上跟人PK輸了的一種懲罰。擁有更多權力的「大哥」可以支配主播,讓主播在線上呈現不那麼美好的一面。

關美顏也是一種服從性測試,當觀眾消費後,他們覺得要讓主播在鏡頭前聽他們的話,這是一個測試內容。另一方面,他們也會好奇,想看自己花錢支持的主播是否真的漂亮。

我有一次生著病,臉特別腫,PK時對方一直說要關美顏,我說那你們送個大禮物,對方確實送了,我只能關,關了覺得特別尷尬。但我發現,自己在鏡頭面前表現出的不適應,反而是其他人很渴望看到的。

秀場直播環境極度遊戲化,主播要讓人在直播間里得到一種情感上的體驗,親密以外,可能還能讓他們覺得放鬆、滑稽,能釋放一些東西。

對很多小主播來說,尤其是底層主播,他們的生活跟想像中的網紅或明星相差甚遠,很多時候更像網絡乞丐。比如我PK遇到一些主播,他們一遍遍地告訴觀眾——我今天這個飯錢沒有掙回來;電費還沒掙回來;「大哥」給點路費。

「大哥」可以用禮物短暫地操控對方。

我去過最震驚的一個直播間,一個女人坐在沙發上,她不說話,罩了面罩,拿著紙板,上面寫著送價值19.9元的禮物,她可以打自己一巴掌,送個9.9元的禮物可以打屁股十下。但主播其實從這些禮物里只能拿不到一半的錢。

在平台上賺錢又消費

除了那種在這行能掙很多錢的,持續留在秀場做主播的多是社會資源比較弱勢的女性。有好幾個女性離異、帶著孩子,每天播通宵,早上送完孩子睡覺,下午醒了去接孩子,還要買菜做飯、輔導作業。

有主播和我說,她之前做二手房銷售,覺得過去的工作和生活沒什麼尊嚴。她要到處跑,帶別人看房,跑得夏天捨不得買瓶水,還穿了高跟鞋,腳擠破了。她天天在外面曬太陽,擠得一身汗臭,加班也掙不了錢——成交不了,隨時要失業。她覺得主播有一點好的地方,她每天可以坐在家裡,至少打扮得好看一點,花在自己身上的時間、精力能讓自己心情好些。

一些女孩說起自己在職業教育學校的故事。她們有的選物流、商務英語、旅遊專業,受疫情影響,以及行業潮起潮落,這些女孩找不到專業對口工作。

我訪談的很多秀場主播,大部分感到很痛苦,很多人長期在熬夜,氣色不好;直播要放很大聲的音樂,每天戴耳機5小時以上,耳朵很疼。還有精神上的影響,長期做這工作,主播情緒沒有一天秤穩過;內心壓力很大,長期有不安全感——這是要獲得別人喜歡才能賺錢的行業,是討好型的。

我覺得主播有種心理學家的感覺。首先他要非常瞭解人,不同的人進入他的直播間,他要迅速在心裡分析出來對方的基本情況和需求。比如有些人他好色,主播適時地投其所好;但有些人可能很寂寞、自卑,如果主播能給他應有的尊重、熱情,讓他覺得舒服,他也會拿錢支持主播。

所以這整個變現邏輯,是要迅速地分析直播間里的人弱點是什麼,擊中他們的弱點才能賺錢。

即使主播跟自己的粉絲沒有發生線下實質性的關係,但要給他們製造一種線上的親密。我幾乎沒有碰到過有主播說自己還在婚姻里。

主播也可以所有的資料都是編的,日常也可以是編的。一個我印象最深刻的主播,她一直說自己是上海的,我跟她聯繫了大概5 個月。她和我PK的時候聊上海的天氣,說最近迪士尼又開園了。當我要找她訪談時,發現她原來在北方的家鄉播,未去過北上廣深這些城市,一直用軟件虛假定位。於她而言,她吸引的人都是上海附近的。

很多女孩,我發現她們進這行的時候沒有成為大主播的預設,只希望人生有更多的選擇,把主播當成一個過渡性行業。

但公會也好、平台也罷,他們合力為主播製造了一種渴望被人看見的慾望。公會需要大量的底層年青人去從事這個行業,才有可能其中某些人紅了,他們依靠這些人最終去賺錢。公會的人跟我說,他們跟平台的合作是,要保證一定量的活躍帳號。

主播在裡面播著,包括我自己,希望別人喜歡我,希望更多的人能看見我,覺得這樣會有更好的生活,為此會付出更多的努力。

一些女孩在這份工作中存有困惑。比如說收了別人贈送自己的禮物後,人家要求回報,約主播見面。很多時候對方要求主播不斷地跟他影片、打電話,不這麼做的話,關係沒辦法維繫。

我接觸到的所有主播裡面播得最好、掙錢最多的一個主播,她之前一個月穩定拿到3萬元以上。我跟她在北京住了一個星期,從來沒跟她一起睡過。因為她每天播了之後就坐在地上,開始和平台上的人聯繫,和「大哥」聯繫,不聯繫的時候也不說話,坐著或者看看窗外。

很多主播存不了錢。做主播的人很大一部分消費發生在平台上,主播要在線上維護關係,主播間互送禮物。如果支持自己的玩家開了直播,主播也要去支持。

現在盲盒文化很流行,平台上有些禮物是限量版,只能抽盲盒抽到。主播要跟觀眾建立關係,跟人家日常社交,也會迎合這樣的文化。我也抽過,我跟我直播間的大哥之前說抽1000塊錢,看誰抽的禮物大。我之前的充值記錄也很高。

當時我所在的公會設置了全勤獎、新主播獎,內部要評比,根據每個月的直播時長和收入來看。我得過全勤獎,公會給的是平台上的虛擬禮物。主播賺到的禮物,要和平台、公會分成,主播分到的不超過50%,我當時只有20%,其他掙的平台和公會分了,具體怎麼分是他們的秘密。

平台上有所謂的應酬,線下的這些東西在上面都有,只是它以包裝後的形式(出現),比如PK、抽盲盒、禮物特效。參與者不斷地把人民幣轉化成所謂的平台貨幣,最後贏家還是平台,因為我們在平台上賺錢,又在平台上消費,把所有一切都「移民」到平台上了。

一艘大船開出去了

我「田野調查」三年中,變化最大的是當初跟我一起簽約那家公會的人。相比成熟的主播來說,我們當時進入這個行業時什麼都不懂,最小的一個才19 歲。

有的女孩因為長時間日夜顛倒的直播身體變得很差;有的經歷了多次整容把之前通過直播賺的錢都花光了;也有的女孩鋌而走險,跟她們的重要支持者建立了線下的親密關係,但是那樣的關係最終變成一段段慘痛的人生教訓。鏡頭前看起來充滿歡樂的直播,但是很多人,並不快樂。在鏡頭後是長期的失眠、焦慮與孤獨。當再次跟她們見面的時候,我感到唏噓,不選擇這一行的話,她們現在會不會不一樣?

研究到最後,我也被改變了。剛開始看到虛擬禮物,我收到的時候覺得它很醜、很土,線上「嘩」一下、「唰」一下放出來,五顏六色的。上面的虛擬戒指,人家一送,「咵」一下就綻放開來,但後來,我很渴望得到這些禮物。甚至人家送了一個我從來沒有得到過的虛擬禮物,我可能會流淚,會真實地被這禮物所感動。

觀眾給王怡霖送虛擬禮物

觀眾給王怡霖送虛擬禮物我跟人家PK,剛開始覺得那內容好羞辱人,怎麼能玩這些?但玩了幾個月後,我還去教那些剛入行的主播,說:你玩小了,人家怎麼覺得刺激?

你不會想到人在裡面因為做這樣的事情對自己的身心造成的傷害,你只會想,這是不是能幫助你收到大禮物?

平台體系通過消費來精細衡量人在平台上的價值。觀眾消費了多少就解鎖貴族、君王等級,主播在這上面的價值則通過平台幣、禮物體現。主播每天要關注平台數據,關注有多少人看了自己直播、收到了多少錢。

我(博士論文)答辯的時候,老師問我,你是不是把這個行業寫得太灰暗了?因為我提出一個概念——絕望勞動。

我認識做了3年的主播,她持續地保持在一種絕望狀態中,這樣她才有動力一次次去PK,每天準時出現在人家面前,才可能在這個行業里賺到錢。

這行有殘酷的一點,對底層主播來說,公會的作用其實挺小的。只要主播能賺錢,什麼資源公會都會儘量幫主播支援,但如果播得不好,主播就迅速地被拋棄了,自生自滅。

不管我們說勞動異化、剝削,還是體系對人的改變,我在「田野」裡面大部分時候感到痛苦,也是這個行業裡面強烈的情感刺激所帶來的反應。

我在博士論文裡面寫了情感強度(the intensity of emotion)對人的影響。

秀場直播里,你要通過不斷地製造劇情也好,賣慘也罷,或是讓自己表現得特別慷慨,你要讓人體驗到現實中體驗不了的情感強度。

很多女孩做了主播後,會很不適應線下的生活。它對人的親密關係、價值觀,人能接受的生活模式、工作模式,都有很大的改變,這些改變是我們來不及應對的。

有的女孩習慣了坐在直播間跟人說話、互動就能收到禮物。她現實生活當中就要求及時的反饋,這個反饋就是錢,是上面的禮物、特效。但在現實中掙一份錢很難,可能一個月做了很多工作,薪金很低。

我論文寫完,也還沒完全走出來。我覺得這是太獨特的一份體驗,真實地感受到這個體驗對人的改變。我會想起自己接觸到的那些女孩、男性玩家、公會里的人,那位打自己巴掌的女主播,看著讓人難受,那個畫面一直在我內心。

王怡霖的博士論文

王怡霖的博士論文我仍在繼續思考,為什麼人要這樣來吸引禮物,並且大部分禮物的錢,主播們得不到。我目前還在看秀場直播,想瞭解它發展到哪步了,有的內容得淩晨看,比如送禮讓主播跑步的、送禮控制主播下播時間的。

研究過程中,我會有很多無奈,因為看到這個模式在越來越壯大。一方面,我原以為我看到的很多內容是所在平台上的亞文化,但現在一些更大的平台上也都有這樣的模式;一方面,有的PK結合了線上和線下空間。湖南有條步行街,到了晚上很多人在那直播,董晨宇老師(註:中國人民大學新聞學院講師)給我發過在那拍的影片,雨中,一個主播用拖鞋打著另一方的屁股。越來越多的人在裡面賺錢。

好像一艘大船開出去了,你沒辦法把它拉回來了。

平台更新發展很快。作為研究者,我們可以退出,可以只作為旁觀者,決定要不要進入、分析、寫些什麼。但對於很多人來說,他們是被動地捲入其中。我不想承認的一點是,在我的研究中,對很多主播來說,做直播是他現有所有選擇裡面相對更好的。

有時候我沒辦法對這個東西很樂觀,或是忘記之前的那些體驗。因為我覺得忘記也對這個研究挺不負責,還是希望記住,然後有更多學術上的討論,能帶來一些影響。