當強迫症患者腦中植入電極

在田毅26歲的人生中,有近10年都和強迫症相伴。

從17歲開始,強迫性的窮思竭慮佔據了他生活中的絕大多數時間,他會反復去思考一些在外人看來「沒有意義」的問題。他懷疑自己得了巨人症,也懷疑自己有愛滋病,僅僅只是看到這些疾病的名稱,他就會開始反復思考。上網查資料,一一對照自己身上的症狀,如果不能夠排除,他會反復向他人確認,包括父母和醫生。

當醫生說到「你好像有點杞人憂天?」他便開始害怕天會塌下來。

類似這樣的強迫思維是強迫症的一種。它和頻繁洗手、頻繁檢查門有沒有關緊不同,更透支著患者的精神能量。

強迫症是精神科最難治的疾病之一。據統計,我國強迫症(OCD)的終生患病率達2.4%,然而在現有的多種藥物組合或藥物聯合心理治療的情況下,仍有約半數患者療效不佳,更有20%-30%最終成為「難治性強迫症」。

11月15日,在上海市精神衛生中心,田毅腦中像頭髮絲一樣微不可見的電極開機了。此前一個月,醫生在田毅腦中植入了一枚觸達了大腦雙側8個觸點的電極。

「開機」相當於手機尋找信號、收音機尋找頻率。醫生每調整一次參數都會問田毅,「感覺怎麼樣?」一邊詢問田毅的情緒體驗,一邊探索合適的配對觸點以及合適的電壓、脈衝等參數。

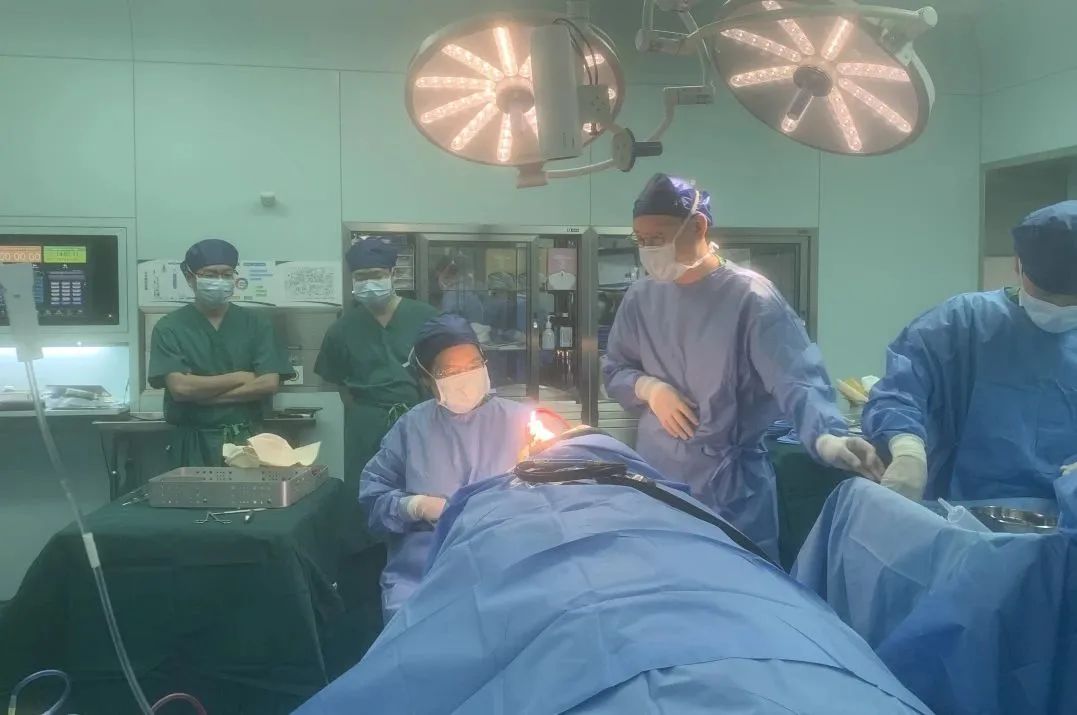

開機過程耗時近2小時,這也是中國大陸精神專科醫院內進行的第一例功能神經外科手術。

2023年11月15日,在上海市精神衛生中心,田毅腦中像頭髮絲一樣微不可見的電極開機了。醫生根據他的情緒體驗,探索合適的配對觸點以及合適的電壓、脈衝等參數。受訪者供圖

被困在強迫思維里十年

在腦中安裝一個電極,然後開機,調整參數。

田毅自己能清晰地看見這個過程。沒有任何外部的線路和自己的大腦連接,醫生手中的iPad相當於藍牙遙控器,醫生每在iPad調整一次都會問田毅,「感覺怎麼樣?」

他有些緊張,「每調一次參數都會有一種酥酥麻麻的感覺」,有時會伴隨著面部肌肉抽搐。上海市精神衛生中心功能神經外科的副主任卓愷明說,醫生會根據頻率的高低,刺激的強弱大小,尋求最適合患者本人的參數設置。

開機手術剛剛結束的10天,田毅留在醫院觀察,他的電極參數仍在調整。但效果不是一兩天能呈現的。他的強迫思維依然存在,暫時沒有緩解。

田毅的強迫症從17歲開始,他從書籍當中看到一些病症的名字,比如巨人症、愛滋病,他就開始對應自身,反復思考自己是否會患病。如果沒有把患病的可能排除,他就會在吃飯、上課、睡覺的時間反復思考。田毅回憶,自己有70%的時間都在思考這些問題,只有30%的時間能夠專注到學習。「覺得自己很怪,好像哪根筋有問題。」受到強迫症的困擾,田毅成績下滑,高考時沒有考上理想大學,讀了一所大專。

這些年來,田毅沒有特別信賴的同學,母親扮演了他的治療師。起初,田毅的母親不理解,甚至還罵過田毅,「你真的是沒事找事,你是不是不想讀書。」田毅的母親認為那是懶,是逃避學習的藉口。

直到有一天,17歲的田毅從學校回來跟她說,「媽媽,我很痛苦,媽媽救救我。」

田毅的母親開始意識到,問題是不是沒那麼簡單?她開始帶著田毅就醫。診斷沒有經歷什麼波折,很快確診為強迫症。但一家人,沒有人瞭解這個病。

卓愷明醫生說,確診的強迫症患者,常常是按照七步洗手法洗手,少了一個步驟就折返從頭開始,洗一次手,5分鐘、10分鐘甚至半小時。

強迫行為,重覆行為,更容易看到,所以更容易被外人理解,但強迫性思維,是人腦里看不見的反復出現的念頭,要被身邊的人理解接納是一個漫長的過程。

田毅的強迫症只體現在思維上,腦海中總被一些想法困住,這些想法一旦尋找到答案,也會有短暫的片刻使他的注意力回到生活本身。他能從泥潭中暫時走出來呼吸一下,但過不了多久,每個階段又會有新的問題出現,他會一次一次回到泥潭中去。「活得比較辛苦。」他說。

由於當時症狀相對輕微,當地的醫生也沒有說明利害關係,田毅的母親心裡難以接受,但又覺得可能不是多大的障礙。

一開始田毅通過服用抗強迫的藥物進行治療,吃的藥劑量不大。他還是一直有新的問題,一直有新的擔憂,田毅的母親就一直幫忙解決問題,幫他分析,「一直是我們娘倆,在不斷地找問題,找答案,找解決的方案。」田毅母親說,這10年來,自己就像解方程的老師一樣,田毅來一個問題,她解答一個問題。

10年中,田毅想的一些問題跟兩性相關,母子之間也無法迴避這個問題,一開始雖然有些難以啟齒,但是為了孩子的健康,已經沒有什麼可忌諱的了,「他什麼都跟我說,也只能跟我說。只要他能好,反正他也是成年人了,在兩性問題上面,我也跟他講得很透徹。」田毅的母親說,田毅的父親也挺好,但是父子倆說不上話,很多時候還是只有她來幫忙分析問題。

今年,為治療強迫症,田毅26歲的生日在醫院里度過。受訪者供圖

今年,為治療強迫症,田毅26歲的生日在醫院里度過。受訪者供圖尋求解法

去年10月,田毅和女朋友分手之後,症狀加重。「沒承受住,人有點崩潰。」這個時候他反復思考的內容集中在兩性關係,他覺得分手是因為自己做得不好,懷疑自己是不是做錯了什麼,反復思考跟女朋友相處的生活場景和細節。

這些問題像一種闖入性的思維長期影響著他,他找不到答案,「沒有一個信服的結論可以跟自己講,讓自己放下這些事。」過了一年多,他還沒尋找到答案,「沒有答案,我就一直會放在心上。」

10年來,田毅換過多種藥物,能勉強維持學習和生活。他每天都要吃藥,早上三種藥共吃7粒,晚上吃5粒。他覺得長期吃藥讓自己變胖了,還會偶爾手腳發抖。

除此之外,他還嘗試了心理治療,電休克、經顱磁等物理治療。電休克會讓他忘記一些事情,比如一些人的名字,「但是我最想忘記的這些問題,它沒讓我忘記掉。」

田毅的母親說,「就算沒效果,我也讓他做,我覺得時間長了,總會有效果。」比如電休克,這是住院期間,她建議醫生嘗試的,「醫生說對強迫症效果不好,但是我覺得既然住院了就試試看,因人而異,萬一好了呢。」嘗試過後,才知道確實沒有太大效果。

近一年多來,除了睡覺,田毅幾乎整日都在思考,沒有休息的時間。田毅的母親說,隨時都要做好準備聊一聊,「沒法活了。」這一年中,有半年的時間,田毅都在不斷住院。

在強迫症量表測試中,強迫思維佔據你多少時間,田毅選擇了幾乎全部的時間。「不管我在做什麼,都轉移不了,一直都在腦子裡。」

量表中的問題還有,你會想一些無意義的事情嗎?田毅覺得,這些問題對正常人來說確實是無意義,但是對自己來講至關重要。量表中另一個問題是關於對強迫思維的抗衡,田毅選擇了基本屈服。

今年上半年,田毅在醫院進行了兩個月系統化的心理治療,叫認知行為療法,一共接受了二十幾次的心理治療,主要採用的是暴露反應術治療法。田毅說,暴露療法,似乎對有強迫行為的人特別有用。比如其他一些患者,他們看到髒的東西會恐懼會害怕,醫生就會讓這些患者去接觸那個髒的東西。

「當你焦慮的時候,你去體會那種焦慮,採用這種暴露的方法,讓患者能夠看到即使你不做強迫行為,這種焦慮感也會逐漸下降。」韓慧琴醫生說。醫生會根據痛苦程度,選擇暴露的等級,逐步暴露的過程,其實就是忍受強迫思維帶來的焦慮而不採用強迫行為去緩解。

田毅上網查暴露療法,想要知道自己怎麼才能配合完成治療。暴露自己的想法,害怕什麼就暴露什麼,「但是我沒有一個特別害怕的東西。」他說,在治療中,其他人暴露之後,焦慮值會一下子上升,但他始終沒有這個體驗。

這時,腦深部電刺激手術(deep brain stimulation,簡稱DBS)的療法開始走入他們的視野。這是一種微創、可調節、可逆、不良反應少的神經調控技術,主要將電極植入到患者腦內,運用脈衝發生器刺激其大腦深部的某些神經核,糾正異常的大腦電環路,從而改善患者的精神異常症狀。DBS療法已逐漸成為腦科學、精神疾病研究的熱點,被認為是治療難治性重性精神障礙的極富發展前景和想像力的治療手段。

作為上海市精神衛生中心強迫症診治中心的負責人,王振副院長介紹,與藥物治療相比,DBS起效更快,術後1月開機時即可初步見效,至2-3個月調整刺激參數後,症狀通常能獲得更明顯好轉。

2023年10月19日,醫生將電極精準植入田毅的伏隔核及內囊前肢雙靶點。受訪者供圖

2023年10月19日,醫生將電極精準植入田毅的伏隔核及內囊前肢雙靶點。受訪者供圖決定嘗試腦機接口

對於DBS,田毅顧慮很多,他也像其他患者一樣害怕擔心,副作用是什麼?有沒有後遺症?但是他首先懷疑的問題是,自己究竟是不是強迫症。如果不是,那這個手術豈不是白做了?

上海市精神衛生中心卓愷明醫生和田毅接觸的過程中發現,如果提及手術會造成的微創傷口,田毅也會反復陷入對傷口的恐懼,會不會有疤,會不會留有洞,反復想,反復問,「很可能因為你說的一句話已經勾起了他的這個強迫性思維。」

住院期間,田毅的母親也認識了其他強迫症患者,還加入了強迫症患者的社群組織,有一些病友已經進行過DBS這個手術。有一位病友也和田毅一樣,「幾乎時時刻刻每分每秒都在強迫都在痛苦在煎熬。」

田毅的母親瞭解到的情況是,手術之後,大多數人或多或少都會有改善,有的人改善了30%。有一位患者母親說,安裝腦機接口之後90%的症狀消失了。對方說,過去自己的孩子整天躺在床上,連基本生活也不行。這些信息給了田毅母親信心。

但是田毅在瞭解到這些情況之後,仍未釋然。在手術面前,強迫思維似乎繼續開始膠著在腦子裡,「我究竟是不是強迫症?」而這種懷疑本身,也就是一種強迫症狀。

在第一次見到田毅的時候,上海市精神衛生中心的韓慧琴醫生對母子的印像是焦慮和糾結。她給了田毅很多資料,其中一項是手術動畫拆解,從影片里直觀感受手術過程。

在和韓慧琴醫生交流的過程里,他依然很擔心發生一些不能預知的嚴重後果,把手術想像得極端可怕,這也是幾乎所有強迫症患者的共性症狀。韓慧琴醫生給了他兩個星期的考慮時間。但韓慧琴醫生也告知了田毅,無論給多長時間考慮,患者本人的思維模式決定了可能最後還是無法決定做不做手術。

田毅聽從家人的建議決定試試看,極端痛苦和不確定之間,他選擇了手術,這幾乎是最後的救命稻草。

韓慧琴醫生為田毅做了術前評估,包括強迫症的量表評估,自殺風險評估,抑鬱程度評估,身體各項指標,頭顱CT、胸部X片、血常規、肝腎功能、凝血等一系列的檢查。結果顯示,田毅在耶魯布朗強迫症狀量表測量中,評分達到了30分,總分40分,他屬於重度強迫症。

在系統化的藥物治療、心理治療以及物理治療之後,仍然是重度的情況下,算是難治性強迫症。卓愷明醫生介紹,物理治療包括磁刺激治療、電刺激治療等沒有侵入性的微創方法,在這些方法都沒有效果的情況下,才會對患者提出DBS手術的建議。

10月19日,進行完一系列評估和準備之後,醫院給田毅剃了個頭,準備做手術。

手術總體上分為兩步,第一步是電極植入,第二步是脈衝發生器的植入。安裝頭架,CT掃瞄,確定點位,先在頭皮上做一個小切口,顱骨上鑽一個小孔,通過計算機去製定靶點手術路徑,確定從什麼地方植入,然後把頭髮絲那麼細的兩個電極放進去,大概三個小時完成手術。

田毅的這次手術全程在上海市精神衛生中心完成,這也是中國大陸精神專科醫院內進行的第一例功能神經外科手術。華山醫院神經外科的團隊負責將電極精準植入田毅的伏隔核及內囊前肢雙靶點。

此前,該手術已在華山醫院實施10餘例,此次是在精神專科醫院實施的第一例手術。華山醫院派出的神經外科手術團隊,包括外科醫生、麻醉師和手術護士等,上海市精神衛生中心也組建了多學科團隊。華山醫院、上海市精神衛生中心分別是國家神經疾病醫學中心、國家精神疾病醫學中心,兩大中心建立數據共享,開啟採用外科微創手術治療一系列難治性精神疾病的臨床研究,共同探索精神腦部疾病的新途徑。

卓愷明醫生介紹,伏隔核區域在大腦中類似關鍵節點,很多神經通路會經過這個位置,與多巴胺、五羥色胺、神經調控通路、神經遞質密切相關,這是一個潛在的核心靶點位置。而內囊前肢相當於一個數據總線,是神經纖維傳導,扮演著主要信息傳導的角色,對這個位置進行調控也可以控制重覆性的思維產生。

術後,田毅在醫院度過了他的26歲生日。到11月15日正式開機之前,接近一個月的時間,腦部的電極並沒有開始工作,等待傷口癒合的同時,也是一個調整的過程。

遠程「電子調藥」

11月24日,田毅出院回家了。截至目前,他的強迫思維依然沒有太多改善。田毅的母親原來預想的效果是,立竿見影。她想著,都直接對大腦進行干預了,應該一放進去就好了。她繼續諮詢其他病友,做過手術的患者給出的回答是,等待參數調好的那一天。

因為家不在上海,此後他將在老家遠程完成參數調整。

調參數是一個精準的調藥過程,韓慧琴醫生說,田毅腦中就像安裝了一個腦起搏器,而調整參數就像是調整電子藥,「只不過它可能比藥物調起來會更精準一點。」麻的感覺,面部肌肉的顫動,這些都能在實時調整中看到反應,更能直觀快速地更改「電子藥」。

卓愷明醫生則解釋,遠程調控和麵對面調控是兩種不同的設備。

遠程調控有一台專門的機器,和田毅影片連線,田毅手上會有一個信號接收器,他要自己選擇同意接收信號。兩邊仍然是一邊交流一邊調整。未來6個月內將會關注參數設置,每過幾天就會進行一次參數調整。

安裝了電極之後,就像心臟病患者安裝了心臟起搏器,沒有什麼有線的連接,患者本人可以自由活動。唯一特殊的是,電極也需要電。在田毅鎖骨下方,醫生在他的皮膚下安裝了一塊電池,也叫脈衝發射器。

目前給田毅安裝的電池,大概能使用一年,一年後,田毅需要根據情況更換電池,如果參數穩定,效果好,也可以更換永久性的電池,那樣的電池可以使用20年。

王振說,經DBS治療後,多數患者可減少抗精神病藥物的用量甚至停藥,並達到最佳臨床治療效果。不僅如此,DBS有不同的程控方式,患者可以根據自己的情況選擇來醫院現場程控或者遠程程控,大大提升便利度。「基於精神症狀評估的個體化精準調控,使得難治性強迫症的個體化治療成為可能」。

但是到底要把電極放到什麼位置,到底要用哪個刺激參數(刺激頻率、幅值、脈寬等),這些仍然需要進行更多的臨床研究。

此前,DBS手術在帕金森病人身上得到廣泛應用,國內最早於上世紀90年代引進。相比上世紀中葉風靡一時、結果聲名狼藉的腦葉切除或毀損術而言,DBS手術可逆、微創特點,使得遠期出現人格改變與認知功能受損風險大為減小。目前國內外在抑鬱症、精神分裂症等難治性精神疾病的治療上也開始進行了初步嘗試,與本次相比,其流程、設備原理都是相似的,只是不同的手術在腦中植入的位置不一樣。當然,對其療效仍存有爭議。

完成田毅的強迫症腦機接口手術後,最近,又有一例精神分裂症在上海精神衛生中心完成了DBS手術。除此之外,厭食症也可能適用這一手術。

回家兩天,田毅的飲食正常,睡眠稍微有些差。母子倆不再想辦法對抗強迫思維,「解決也解決不掉,只能放在那裡。」

以前田毅可能會自己拚命想把問題解決掉,現在他索性不解決了,「就是光承受著那個難受。」他在等待著專屬於自己的電子藥盡快起效。

(田毅為化名)

新京報記者 朱清華

編輯 陳曉舒

校對 劉軍