李楚人,用古典音樂詮釋女性力量的鋼琴家

在新加坡初遇楚人,她才12歲,跟我學英皇鋼琴演奏級DipABRSM。記得她剛來時手速就很快,但音色欠佳。我向她介紹了肖邦的幾首夜曲和幻想即興曲來改善音色,沒想到她進步神速,很快就讓我這個老師自慚形穢,只能在音樂歷史、文學、寫作方面給她拓展眼界。一年後我回到上海,之後就漸漸失聯。沒想到在去年底,因為一場新加坡指揮家水藍的音樂會,機緣巧合地與楚人重逢了。此時,她已經是位鋼琴家,而且是我最欣賞最喜愛的類型—Composer-Pianist 創作型鋼琴家!2024年三月尾,我飛了四千公里,來到曾揮灑過青春的新加坡,受邀參加李楚人的獨奏會《FEMME-DOM》,很期待這位95後的女鋼琴家用音樂表達對「女權」的認知。

表演場地是建於1827年的舊國會大廈,新加坡民選代表的議會大廳。三角鋼琴放在中央議事桌的位置,觀眾分散在鋼琴兩側的議員席和前方的主席座,後台設在鋼琴後方右側。進場後的我們先是坐在離鋼琴較遠的主席座,這裏是觀賞演奏者面部表情的最佳角度,但因為楚人曾和我談過科學地運用肌肉來提高技巧的話題,我更希望同行的女兒能在近處觀摩。於是,我們來到了可能是原「在野黨」議員落座的一側,女兒坐在第一排,我在她身後。

七點整,燈光齊暗,會場瞬間寂靜。隨著表演特定的燈光亮起,紮著高馬尾、蹬著高跟靴,著一身粉色露腰西裝的女神從後台出場,掌聲雷動中,向大家優雅鞠躬,待走到琴邊,全場重回寂靜。開場曲是「月光」,法國印象主義先驅德彪西最廣為流傳的鋼琴小品(Debussy: Claire de Lune),因為和貝多芬的《月光奏鳴曲》同名而常被隔空對比。這是我最珍愛的樂曲之一,對它的每一個段落,每一串和弦,每一個音符都刻骨銘心。坐在楚人身後的左側第二排,我抑制不住職業的本能,全程審視著她的每一個動作。只見她雙腳踩著黑色的皮靴自如地操控著踏板,筆挺的腰杆左右輕擺,自由自在的手臂引領十指飛奔,教科書般,把月光灑落在水面上光影浮動之變化莫測表現得栩栩如生。德彪西本人對演奏者的要求也都被完美呈現—「讓泛音瀰漫……讓左手的琶音被踏板淹沒……讓節奏有彈性……要表現出豐富的情感卻無一絲矯揉造作……」

隨著主和弦在高音部輕柔掠過,全場掌聲響起。今晚的大女主李楚人優雅地起身,拿起話筒致歡迎詞:

「藝術提供了一個獨特的視角來呈現不同性別群體對權力、力量和靈感的體驗。這就是我創作這場音樂會《FEMME-DOM》的源點。在探索這場音樂會曲目的過程中,我見識了‘力量’所能呈現的各種方式。當我演奏女性作曲家古拜杜麗娜和田中女士的宏大作品時,發現雖然二位的靈感來源並不相同,但在音樂中點燃她們力量的火種卻是驚人的一致,那就是「憤怒、悲傷和史詩級的痛苦!」今天,我將向各位呈現幾組對比曲目,都包含「陽剛」的女性作品和「陰柔」的男性作品各一首,其中也包括了我自己的一首原創作品,寓意「水與火,陰與陽」的對比和對峙。希望兩位女性作曲家的成就能成為一枚指南針,指引我找尋到屬於自己的力量。」

第一組是兩首時空錯位、風格迥然的樂曲。1931年的Sofia Gubaidulina在31歲寫的Chaconne 和1810年的鋼琴詩人肖邦在25歲時為自己的葬禮而作的E小調前奏曲,作品第28,第四首。

俄國先鋒派女作曲家Gubaidulina以她犀利的創新深得肖斯塔科維奇的賞識, 成為俄羅斯先鋒樂派的代表。在這首用波路克時代的舞曲「恰空」為外殼的早期作品中,她在節奏上用了「黃金分割」的斐波那契數列(Fibonacci sequence),旋律上用了音與音之間最短的距離——「半音動機」,和聲上通過音列的疊加(clusters)設計出不和諧之聲,再用波路克的複調對位手法在混亂中整合秩序。楚人用她數學的思維、思想者的困惑、演奏家的直覺,深深地紮進了Gubaidulina用她獨有的語言締造的音樂世界,在黑暗和光明、平庸和神聖的碰撞中閃轉騰挪,把作曲家的憤怒與徬徨、絕望和反抗表現得淋漓盡致,為現場觀眾帶來了不明覺厲的震撼。當她向空中揮舞手臂提起最後一個和弦時,屏息著的全場依然鴉雀無聲。

寂靜中,只見楚人優雅而緩慢地放下手臂,讓手指溫柔地叩入琴鍵,把剛才還是眾神亂舞的戰場,一鍵切入到鋼琴詩人的幻境。在肖邦為自己而作的葬禮BGM中,右手的旋律依依不捨,左手的和弦執迷不悔,卻都不約而同地沿著各自的半音階路線,一路下行。那種只屬於肖邦的又苦又甜,又醉又美的愁緒,從楚人的指尖嫋嫋升起,讓所有的心都進入沉寂。突然,詩人的送葬曲變味兒了,甜蜜卻不苦澀,溫柔卻不再感傷。原來是楚人加入了自己的變奏!用她年輕的熱情把喪氣的詩人領出那陰暗潮濕的琴房,帶他踩青草、聞花香,看世間的美好,暫時走出那宿命之環……猶記兩個月前在我家的鋼琴上,楚人也曾經彈過這首,但那日的改編好像沒有阻止詩人的赴死之心,而是把他帶到了我們的時代,讓肖邦感受一場不一樣的孤獨。

兩個月前,李楚人在筆者家的鋼琴上彈奏的肖邦E小調前奏曲改編版。(01:00)

第一個讓我知道Techno這個名詞的人,是阪本龍一。年輕時由於迷戀他在末代占士中的配曲「Rain」,我瞭解到他的電子樂隊Yellow Magic Orchestra,聽過他們的同名專輯。這次楚人演繹的同樣是日本人的女作曲家田中凱倫譜寫的Techno練習曲,風格比記憶中的阪本龍一樂隊要粗暴、猛烈太多。這種拋開了和聲,完全投入到節奏的無限重覆的炫技派運動型曲風,雖然和我的審美習慣相去甚遠,但看著演奏家全情投入地調動全身肌肉,把從肖邦練習曲中汲取的速度、能量和情感表達力,用來全力展現我們這個時代多維度的躁動,也不失為一種實驗性的視聽享受。

再一次,從瘋狂切換到寧靜,從千禧年穿越回公元1905年。那一年,法國印象主義先驅德彪西的繼承者—拉威爾,第五次落選法國最高藝術大獎—Prix de Rome。揣著一顆涼透的心,他決定不再參賽,而是寫了一部見證他在和聲上的蛻變的作品—「鏡」(Miroirs)。 這組「鏡」包含五首獨立的作品,楚人選了第三首:「海上孤舟」(No.3 Une Barque sur I’Ocean),用這首象徵主義的代表作,以水的方式和上一首如火的Techno Etudes對峙。同德彪西的「月光」一樣,「海上孤舟」也是以海面上波瀾的變幻和光影折射為描述對象。所不同的是,德彪西的印象主義比較偏重於人被景觸動後的情感描述;而彼時正崇尚象徵主義詩人愛倫·坡的拉威爾則是更認真地描寫客觀的景象,至於人的主觀感受,就留給演繹者去二度發揮了。因為根據「象徵主義」的定義,任何被看到的詩句和畫面都可以被無限聯想到毫不相關的思想、情緒乃至主義——所謂「花非花,霧非霧」。從楚人的演繹來看,她很明顯地在音量、音色、運指方面都調成了法式的色調,指尖的海水從漣漪到波浪,從平靜到激昂,推著小舟在時而幽暗,時而佈滿星光的海面上孤獨地漂泊著。

第三輪掌聲響過,楚人再次回到鋼琴前,時間又穿越回現代,此刻—2024年。這首由李楚人作曲的《豹之夢》( Dream of the Panther)是為奢侈品牌Cartier的活動而作。極富現代感的無窮動節奏包裹著豐富的和聲語言;古典的架構,融入了爵士、流行、遊戲、電影等多種元素。一支美輪美奐的下行主題,在左手躁動不安的琶音襯托下,安靜端莊地向我們走來。那靜與動、偶然和必然、嚮往和逃避、心靈和理智的種種對立和糾纏,不可阻擋地翻騰湧動著。不知是被觸碰到了哪根神經,我這個經歷過些許人生風雨的中年人竟驀然傷感,下意識地吸鼻忍淚。正當情緒在喧鬧中沉到穀底,聖桑的「天鵝之死」卻以一種扭曲的姿態從低音崛起,像是一個碩大的小醜在蹣跚踱步,又把我逗笑了。音樂會後的一日,在和楚人一起喝茶時聊到了我在現場的這個反應,問她是在什麼狀態下寫出這個作品的。她說,自己是個喜歡定計劃的人,自律是她的原則。但有時,新的靈感不斷浮現,每次都必須隨心而動,不得不捨棄原定的計劃。雖然這種混亂和自由的創作狀態是無比快樂的,但同時也背上了負疚感。有一陣子她重讀了米蘭昆迪拉維杜華的《生命不可承受之輕》,對人生終極課題的思考,讓內心波瀾湧動,很多難以用文字表述的情感、哲思必須用音樂去表達,於是就在鋼琴上開始了本曲的創作。

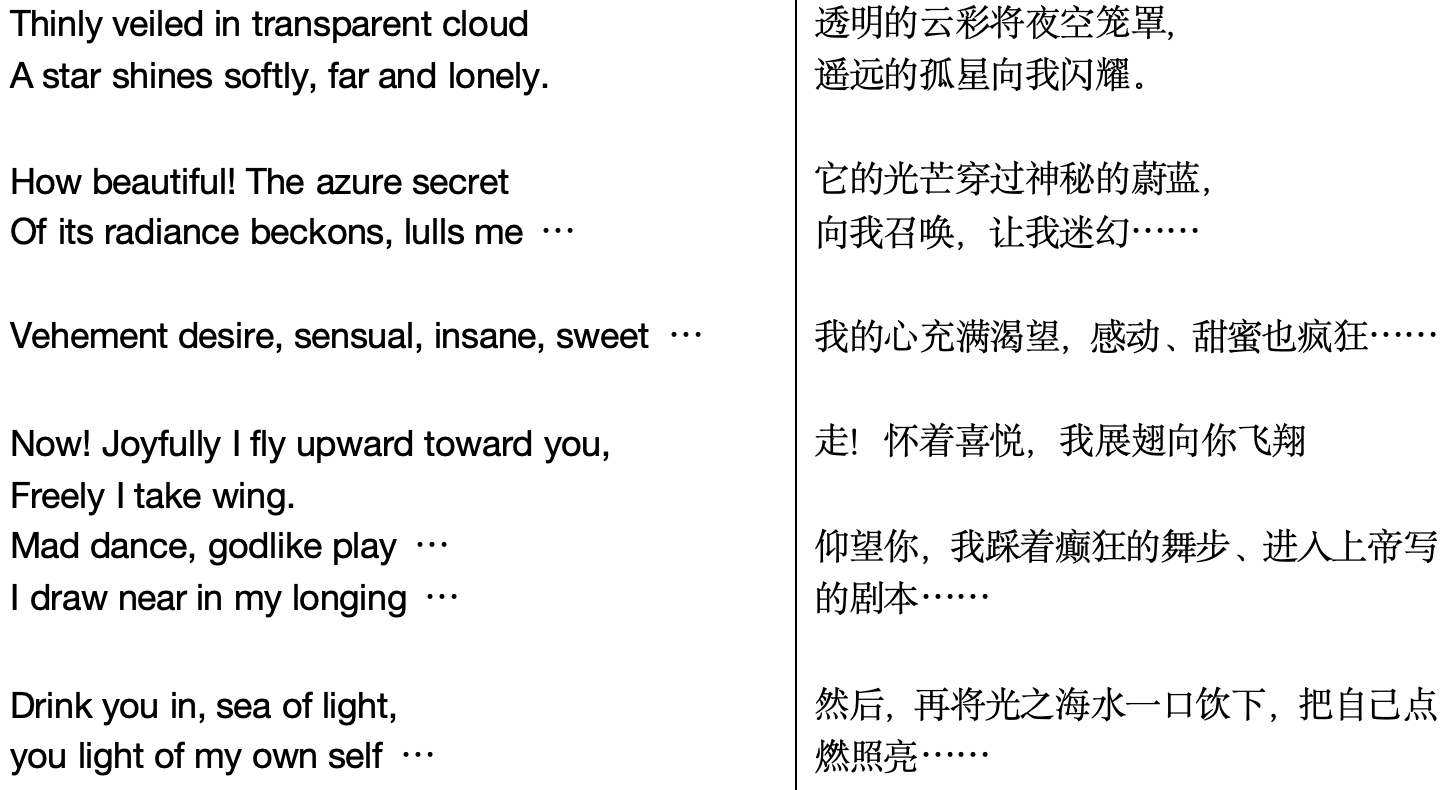

與米蘭昆迪拉維杜華對應的,是俄國後浪漫主義的塔尖,艾米拉文尼諾夫的同門師兄和偶像,斯科里亞賓。楚人在向聽眾介紹他的第四奏鳴曲(Alexander Scriabin: Piano Sonata in F# Minor, Op.30, No.4)時,提到作曲家曾為此曲題詩一首。下場後我就到網上找來了這首詩,讀來覺得非常可愛,便拙譯了一下:

如作曲家所願,楚人在緩慢的第一樂章把詩人所仰望的星空演繹得美麗神秘,璀璨迷人。當無縫切換到第二樂章時,她又拿出了發射火箭的能量,把那顆決意展翅飛翔的心極速送往太空追夢。不以炫技為目的的高超技巧,把詩人心中瘋狂的舞步,如火如荼的熱情,為愛而燃燒的幸福畫面淋漓盡致地展現在我們眼前!

音樂會的曲目在火花四射中戛然而止,聽眾竭力喝彩,楚人謙恭回禮,走進後台,掌聲不停。我,坐在新加坡開國元勳們曾經為獨立和自由而爭辯的座位上,深深感歎:在這個注重經濟與科技的島國,居然成長出這樣一位年輕的音樂家!她有思想、有境界,對西方古典音樂的精髓有深刻的認知,還能寫出充滿自己的情感、想像、困惑和思考的創意之作。對不同時代、不同作品之內容和風格的洞見,讓她有能力,有眼光去選擇這樣一套用音樂為女性發聲的曲目,為今年奧斯卡得獎的《芭比Barbie》《可憐的東西Poor Things》,《墜惡真相Anatomie d‘une chute》補上一塊來自古典音樂界的拚圖。但在這裏,男性所呈現的,卻是他們兒童般的天真,水一般的溫柔。

思緒未定,只見楚人再次款款走上她的舞台,拿起了話筒。大戰過後的激動讓她有一絲語塞,定神之後她說:「男人的音樂可以女性化,女性的音樂可以十分狂野,但最好的音樂,能進入到靈魂最深處的音樂,卻無關性別。現在就為大家獻上這樣的一首樂曲:雅納切克 的「晚安」(「Good Night」 by Janacek),和大家道別。」

三分鐘的沉醉過後,觀眾們又熱烈鼓掌起來,已經道別了的楚人不得不再次走上舞台。這場音樂會以「月光」開始,就讓Ta以「月光」結束。只是這一次,她要用自己對德彪西,對月光的感受,從自己的視角出發,重寫一首新的「月光」,李楚人的「月光」—Burning Moon。

一樣的開頭,一樣的夢幻,一樣的寧靜,但左手的和弦都從印象派的七和弦變成了在爵士和波路克中刺耳卻酸爽的掛留和弦(Suspended chord)。還來不及回神,嘩啦啦的高聲部琶音就把德彪西的佈局攪亂了。然後,曲中的所有主題都一個不漏地以新的姿態呈現,在楚人風格的和弦、琶音、複調對位手法中,一輪不需要水光反射的月亮,燃燒了。