侮辱、誹謗、非法披露:網絡暴力治理之路

5月19日晚,重慶市公安局南岸區分局就劉甲(男,21歲,網名「胖貓」,湖南臨武人)在重慶長江大橋跳江身亡一事發佈警情通報。警方認定,「胖貓」與譚某存在真實的戀愛關係,譚某並未以戀愛為名騙取「胖貓」財物,不構成欺騙犯罪。

警方通報中梳理了「胖貓」與譚某的交往情況以及經濟往來情況情況。通報中提到,「胖貓」的姐姐劉某稱要讓譚某「不好過,付出代價」,與其妹妹商議「就是要讓譚某被網暴」。劉某通過社交媒體帳號多次發佈「胖貓」與譚某私聊記錄、轉賬截圖等個人隱私信息,與其妹妹聯繫多人代寫文案、討論如何博取網民同情,還在平台購買流量擴散傳播提升熱度。

警方認為,劉某的行為導致譚某被網民攻擊辱罵,出現多起威脅譚某人身安全的言論,嚴重影響譚某正常生活,並造成網絡空間秩序混亂。

這類事件並非在網絡空間中第一次發生。2018年,德陽安醫生和丈夫在泳池里與13歲男孩發生衝突,之後,經過網絡媒體的傳播,安醫生遭到人肉搜索;2022年7月,染了粉紅色頭髮的鄭靈華在爺爺病床前分享收到研究生錄取通知書的喜訊,因髮色被「造黃謠」;2023年5月,武漢一小學生在校內被撞身亡,其母親因容貌衣著飽受網絡暴力。

從2008年的「中國網絡暴力第一案」開始,網絡暴力就與互聯網的發展糾纏在一起。

2023年9月25日,最高人民法院、最高人民檢察院、公安部聯合發佈《關於依法懲治網絡暴力違法犯罪的指導意見》(以下簡稱《指導意見》)。

《指導意見》共20條,其中指出,對於網絡暴力違法犯罪,應當依法嚴肅追究,切實矯正「法不責眾」錯誤傾向。要重點打擊惡意發起者、組織者、推波助瀾者以及屢教不改者。對網絡暴力違法犯罪,應當體現從嚴懲治精神。

在《指導意見》的新聞發佈會上,最高法研究室副主任周加海提供一組數據,他表示,近年來,出現了涉及侮辱、誹謗刑事案件數量明顯增長,但有罪判決比例很低的巨大反差。周加海認為,這一方面是因為自訴人收集證據時存在困難,另一方面,也與侮辱、誹謗刑事案件的公訴標準缺乏細化指引、「門檻過高」有關。對此,《指導意見》明確了刑事自訴案件轉公訴的路徑。

如何告倒一個網暴者?如何維持網絡空間的秩序?多位學者表示,儘管《指導意見》為有效打擊網絡暴力提供了規範,但網絡暴力的治理之路依舊漫長。

2023年9月25日,最高人民法院、最高人民檢察院、公安部聯合發佈《關於依法懲治網絡暴力違法犯罪的指導意見》。 圖片來源:網絡截圖

從定義模糊到清晰的「網絡暴力」

2007年12月29日,在北京工作的女白領薑岩,從自己居住的24層樓跳下,她在互聯網上書寫的「死亡博客」記錄了自殺前兩個月的心路歷程,並披露了「出軌」的丈夫王菲與第三者東某的一段婚外情。主人公王菲旋即遭「人肉搜索」。他的家庭住址、工作單位及第三者東某的個人信息逐漸在網上被披露。網民在網上的宣泄也逐步從網絡世界中的謾罵,演變成一場現實生活中的暴力。

當事人王菲起訴三網站侵犯名譽權,該案被稱為「中國網絡暴力第一案」。2008年12月28日,北京市朝陽區人民法院作出一審判決,兩家網站被判侵權,一家網站獲免責。

據中國青年報報導,當天,法院針對此案暴露出的網絡監管問題,向工業和信息化部發出司法建議,建議對網站及相關主體加強有效監管,並對互聯網的運行和發展進行合理引導。

網絡暴力,作為伴隨著互聯網發展而出現的「新生事物」,近些年來,如何更好地遏製網暴,如何為受害人提供及時有效的救濟,相關法律規範也經歷著從無到有的過程。

多位專家提及,「網絡暴力」並非是一個法律概念,其本質是一種侵權行為。

2022年8月,高朋律師事務所的朱婷律師曾在中國球證文書網上,檢索了網暴相關案件,試圖梳理司法實踐中如何處理「網絡暴力」。

她發現,在當時提及「網絡暴力」的51篇文書中,直接針對「網絡暴力行為」進行司法處理的大約為四分之一。

另外的文書均在合約糾紛、離婚糾紛、借貸糾紛、侵權責任糾紛等訴訟中提及「網絡暴力」,是當事人一方為瞭解決相關糾紛,利用網絡暴力來施壓;還有與「網絡暴力遊戲」相關的婚姻糾紛、刑事案件等。

朱婷提到,在現有的大多數涉及網暴的案件中,「網絡暴力」這一行為只是糾紛或不當得利過程中的一種手段,作為「附屬」而不作為案件的焦點,從而導致其不在判決結果內。

「網絡暴力」並非一項獨立案由,但目前民法、刑法等法律中都有對網絡暴力案件適用的條款。

朱婷的一個明顯的感受是,我國對「網絡暴力」的司法案件集中在近兩年,且基本為民事訴訟案件,案由集中在名譽權糾紛、網絡侵權責任糾紛、隱私權糾紛、生命健康身體權糾紛等,其中名譽權糾紛案件佔比最大。

而作為刑事案件處理的「網絡暴力」事件則相對更少,罪名集中在誹謗罪、侮辱罪等。這類案件一般為自訴案件,朱婷解釋,起訴者需要自行舉證。只有在「嚴重危害社會秩序」「造成嚴重後果」之時,刑事自訴案件才可能轉為公訴案件。

近些年來網絡暴力事件層出不窮,但是真正接受刑事追究或行政拘留的人卻不多。

在朱婷看來,由於目前我國法律中並沒有對「網絡暴力」的明確定義,這也是被直接冠以「網絡暴力」之名進行司法處理的案件並不多的一個原因。另外,個人在遭遇網絡暴力進行維權時,面臨著確認侵害人、收集固定相關證據難的問題,取證和起訴對專業和技術的要求高,訴訟所花費的精力和成本高,導致很多人在遭受網絡暴力時沒有選擇司法處理。

但在社會意義上,網絡暴力的邊界在不斷清晰。朱婷提到,2022年11月2日,中央網信辦發佈的《關於切實加強網絡暴力治理的通知》,明確「網絡暴力針對個人集中發佈侮辱謾罵、造謠誹謗、侵犯隱私等違法信息及其他不友善信息,侵害他人合法權益,擾亂正常網絡秩序」,對「網絡暴力」有了一個界定。

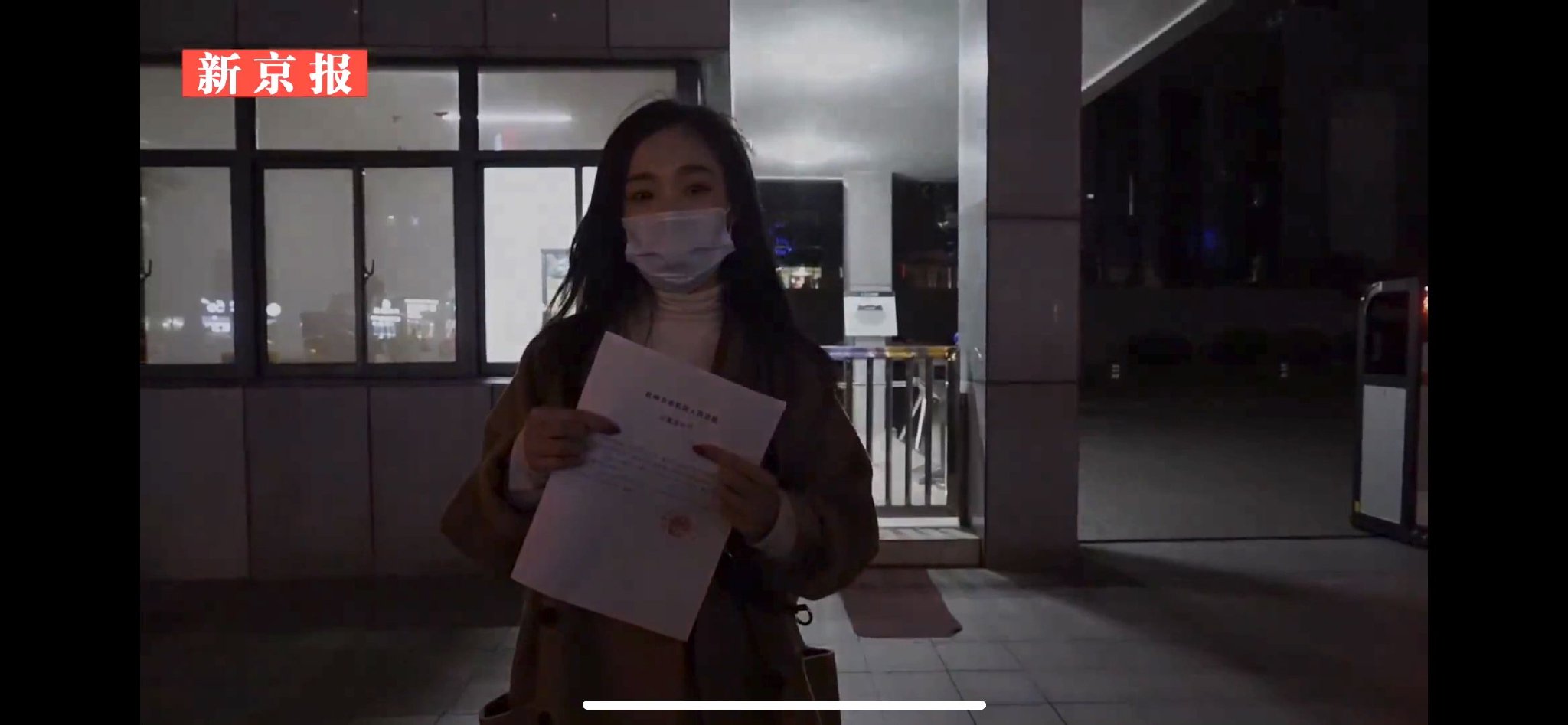

2020年12月14日,「杭州女子取快遞被造謠出軌誹謗案」當事人吳女士收到法院的立案通知書。 新京報「剝洋蔥」影片截圖

2020年12月14日,「杭州女子取快遞被造謠出軌誹謗案」當事人吳女士收到法院的立案通知書。 新京報「剝洋蔥」影片截圖艱難的抗爭

在互聯網世界里,一句惡意的評論,一鍵轉發的謠言,甚至一個不經意的點讚,經過一次次傳播後,其影響可能被無限放大,給當事人造成不可挽回的傷害。

「網絡暴力事件依然存在侵權成本過低,維權成本過高的問題」。代理過多起網絡暴力案件的京衡律師事務所律師鄭晶晶感歎。

當網絡暴力發生後,獲取侵權人的身份信息是訴訟維權的第一步。

而獲取侵權人身份信息,有時候要先起訴平台。一份來自遼寧省的網絡侵權責任糾紛判決書顯示,原告人史某起訴了某短影片平台。原告稱有用戶在他的帳號下持續進行辱罵,時間長達2年,對他的精神狀態及網店銷售都產生了影響。史某要求被告立即停止侵權,賠償精神損失、經濟損失;要求被告提供辱罵他的網絡用戶註冊真實信息,以利於原告追究責任和主張賠償。

法院認為,訴訟中,被告向原告披露了發佈影片的網絡用戶的註冊信息。被告對案涉影片均及時採取了必要措施,避免了損害的擴大。且原告對案涉影片均已下架表示認可。最後法院判決駁回原告史某的其他訴訟請求。

鄭晶晶解釋,由於平台註冊是後台實名製,往往也會出現當通過訴訟拿到侵權人信息後,卻發現這並不是真正的侵權者,「這樣就更增加了尋找證據的難度」。鄭晶晶還提到,為什麼網絡暴力這麼猖狂,一部分原因就是網暴者覺得「找到我就很難」。比如在網上註冊時,用的並非本人的真實信息;其次「尋找」的過程時間成本也很高。

當確定侵權者的身份信息後,第二步才是提交相應的證據材料,向法院提起訴訟。侮辱、誹謗罪在刑法中是為數不多「告訴才處理」的罪名,這就需要起訴者自行舉證。

根據2013年最高人民法院、最高人民檢察院公佈的《關於辦理利用信息網絡實施誹謗等刑事案件適用法律若干問題的解釋》,同一誹謗信息實際被點擊、瀏覽次數達到5000次以上,或者被轉發次數達到500次以上的,應當認定為誹謗行為「情節嚴重」,達到刑事立案標準。

但在當下的網絡環境中,「達到這個標準是非常容易的。」鄭晶晶指出,從法院的角度來看,不是機械僵化適用法律規定的。比如點擊量到了,但還要看內容到底是不是達到「誹謗」。在司法實踐中還要考慮是主觀惡意、是完全編造的謊言,還是基於事實的誇大。中國政法大學傳播法研究中心副主任朱巍也提到,刑事自訴實踐中還要證明行為和損害結果之間的因果關係。

在證據收集方面,如果在收集證據前網暴者刪除言論,這部分內容就無從獲取。鄭晶晶建議,最常見的方式是拿著手機去線下的公證處進行公證。條件不允許的情況下,可以把涉及誹謗的文字、圖片等內容進行截圖或者錄屏,「代理律師可以將其作為證據提交。」還有杭州互聯網法院的電子證據平台採用了區塊鏈技術存證,也受到了各大法院的認可。

當網暴規模過於龐大時,起訴每一個人也是不現實的。鄭晶晶強調,法律上不存在法不責眾,但是實際操作中要考慮到維權成本。成百上千人,不可能全部都採取法律手段對他們提起訴訟,不是法律不允許,而是實際操作當中是不現實的,只能是針對帶頭的造謠聲勢的那幾個人。

最後,刑事自訴案件無法在被告人缺席的情況下判決。這意味著,「一旦找不到被告人,或者存在被告人惡意躲避的問題,這個案子就立不起來。」

刑事自訴轉公訴,維權向前一步

「刑事自訴案件對公民個人而言比較難。」朱婷解釋,刑事公訴案件的所有調查取證工作都由公安機關去完成,對犯罪的指控、證明犯罪成立的責任則由檢察機關來承擔,公安機關、檢察機關都是強大的國家機器,有充足的手段去完成這些工作。

換句話說,對遭受網暴的受害人而言,刑事自訴轉公訴可能使其更好實現維權訴求。

「杭州女子取快遞被造謠出軌誹謗案」,是近些年來為數不多的刑事自訴轉公訴的案件。鄭晶晶是這起案件的代理律師。

2020年7月,杭州的吳思琪(化名)在取快遞時被便利店老闆郎某某偷拍,後郎某某與朋友何某某在微信群聊里編造了「少婦出軌快遞小哥」的聊天內容,這些內容很快被轉發到了多個微信群、微信公眾號、微博、抖音等平台,引發多個平台的網民發表侮辱性評論。

吳思琪也因此遭公司勸退,被診斷為抑鬱狀態,經歷了「社會性死亡」。同年10月,吳思琪和代理律師鄭晶晶向杭州市餘杭區人民法院提起刑事自訴,以郎某某、何某某捏造事實,通過網絡誹謗自訴人穀某某且情節嚴重為由,要求以誹謗罪追究兩人的刑事責任。

鄭晶晶告訴新京報記者,此前她沒遇到過關於網絡暴力的刑事自訴案件。

涉及誹謗的聊天內容一開始是在微信群中傳播發酵的。根據吳思琪出具的微信公眾號文章瀏覽量的公證書和蒐集到的群截圖,統計群聊人數超過了五萬人。

同時她們也面臨一些取證難題。比如一旦被群主踢出群或她們不在的微信群就難以取證。另外,在微信群中,影片及文字消息的轉發次數與瀏覽次數也難以判定。

在思考辯護思路時,鄭晶晶發現,根據2013年兩高發佈的司法解釋,「嚴重危害社會秩序和國家利益」指以下七種情形,分別是引發群體性事件的;引發公共秩序混亂的;引發民族、宗教衝突的;誹謗多人,造成惡劣社會影響的;損害國家形象,嚴重危害國家利益的;造成惡劣國際影響的;其他嚴重危害社會秩序和國家利益的情形。「當時的案子,明確列出的幾種情形都對不上。」鄭晶晶說。

因該事件的傳播力巨大,同年12月,浙江省杭州市餘杭區檢察院就此案向餘杭區公安分局建議予以立案偵查,啟動刑事公訴程序。「最終法院以‘其他嚴重危害社會秩序和國家利益的情形’這個兜底條款作為自訴轉公訴的法律依據。」。

浙江省人民檢察院檢察長賈宇亦在採訪中表示,檢察機關用了近1個月時間進行取證,最後形成18本案卷、76張光盤。賈宇還提到,「這說明大量證據存在於網絡上的案件,依靠公民個人力量取證維權是十分困難的。」

辦案檢察官餘杭區檢察院第四檢察部副主任孔凡宇曾解釋「刑事自訴轉公訴」的原因,郎某某和何某某的行為不僅損害了吳思琪的人格權,而且經網絡這個特定空間得以迅速傳播,嚴重擾亂網絡社會公共秩序,破壞廣大公眾安全感,應予以公訴追訴。

2021年4月,法院以誹謗罪判處被告人郎某某、何某某有期徒刑一年,緩刑二年。這起網暴案被最高檢納入精神性人格權刑事保護的指導性案例,同時還入選了2020年度十大法律監督案例,寫入最高人民檢察院工作報告、成為最高檢指導性案例。

在鄭晶晶看來,這個案件更深遠的影響可能是明確了刑事自訴轉公訴的程序。

2023年9月25日,兩高和公安部聯合發佈的《指導意見》中,第12條提到要「準確把握侮辱罪、誹謗罪的公訴條件。」

根據刑法第二百四十六條第二款的規定,實施侮辱、誹謗犯罪,嚴重危害社會秩序和國家利益的,應當依法提起公訴。對於網絡侮辱、誹謗是否嚴重危害社會秩序,應當綜合侵害對象、動機目的、行為方式、信息傳播範圍、危害後果等因素作出判定;第三款規定,對於被害人就網絡侮辱、誹謗提起自訴的案件,人民法院經審查認為被害人提供證據確有困難的,可以要求公安機關提供協助。

還將「造成被害人或者其近親屬精神失常、自殺等嚴重後果」作為公訴的情形之一。「隨意以普通公眾為侵害對象,相關信息在網絡上大範圍傳播,引發大量低俗、惡意評論,嚴重破壞網絡秩序,社會影響惡劣的」,都屬於「嚴重危害社會秩序」,也應當提起公訴。

鄭晶晶表示,「隨意以普通公眾為侵害對象,相關信息在網絡上大範圍傳播,引發大量低俗、惡意評論,嚴重破壞網絡秩序,社會影響惡劣的」就是她代理的案件中自訴轉公訴的法律依據,「因為(2013年)列舉的情形都不適用,當時適用的是兜底條款,這次的《指導意見》里有了單獨列舉。」

3月21日下午,鄭晶晶律師參與實務研討會,探討網絡暴力應對策略。 受訪者供圖

3月21日下午,鄭晶晶律師參與實務研討會,探討網絡暴力應對策略。 受訪者供圖網絡暴力治理仍需不斷完善

鄭晶晶也常常能在梳理法條、相關司法解釋中感受到,對網絡暴力的規範力度不斷在加強。2014年,最高人民法院發佈了《關於審理利用信息網絡侵害人身權益民事糾紛案件適用法律若干問題的規定》,適用於利用信息網絡侵害他人姓名權、名稱權、名譽權等人身權益引發的糾紛案件。隨後該規定在2020年進行修正。

在鄭晶晶看來,《指導意見》把以前散見在刑法、民法以及治安管理處罰法等法律中與網絡暴力違法犯罪相關的條款集納到一起,形成一份系統性的網絡暴力治理框架。

《指導意見》除了明確了以及網絡侮辱、誹謗刑事案件自訴轉公訴的銜接程序。她還看到「指導意見」首次對網絡暴力進行了分類,對哪些行為可能構成犯罪的,也作了強調。具體而言,在信息網絡上,製造、散佈謠言,貶損他人人格、損害他人名譽,情節嚴重的,以誹謗罪定罪處罰;採取肆意謾罵、惡意詆毀、披露隱私等方式,公然侮辱他人,情節嚴重的以侮辱罪定罪處罰;組織「人肉搜索」,違法收集並向不特定多數人發佈公民個人信息,情節嚴重的,以侵犯公民個人信息罪定罪處罰。

為了有效遏製網絡暴力,其他部門也在積極行動。2022年4月,中央網信辦部署開展「清朗·網絡暴力專項治理行動」。同年11月,中央網信辦下發了《關於切實加強網絡暴力治理的通知》。中央網信辦起草的《網絡暴力信息治理規定》。

隨著立法的完善,越來越多網暴受害者開始尋求司法的救濟,涉及網絡暴力的案件也在增加。來自中國司法大數據研究院的數據顯示,近三年涉網絡暴力案件總體呈上升趨勢。

北京互聯網法院在2023年曾公佈一項關於網絡暴力案件的分析,統計了從2018年9月建院至2023年6月,以自然人為原告、以判決形式審結的465件該類案件。從權利類型來看,網絡侵害人格權案件中,單獨主張名譽權糾紛257件,佔比55.3%;單獨主張隱私權糾紛佔比1.5%;單獨主張個人信息權益糾紛佔比2.6%;涉及侵害多項人格權權益糾紛佔比約40%。

儘管《指導意見》為如何有效打擊網絡暴力提供了規範,但仍有多位業內人士認為網絡暴力的治理之路依舊很長。

朱巍提到,儘管立案的絕對數量上升了,但相比網絡暴力的頻發性、多發性、易發性,目前刑事立案、民事立案和行政處罰的數量遠遠不對等。

「考慮到網絡暴力給人的精神壓力以及人肉搜索等侵害的嚴重性,網絡暴力案件應該更容易立案才對。」朱巍還說,儘管網絡暴力案件需要根據不同案情來不同分析,但對於造成的嚴重後果,每一片雪花都不可能是無辜的,只不過是力量的大和小,即便法律不追究責任,並不代表這些人沒有責任。

他更是直言,現在的難不是真的難,而是相關部門辦理類似案件的經驗不夠或意願不足。以前因為技術原因、當事人取證等,導致法律責任沒有具體落實,「我覺得以後隨著法律的發展細化,尤其是在互聯網上,所有行為都是可追查的。」

2023年兩會期間,多名代表委員建議為反網絡暴力專項立法,就網暴的定性、類型、違法主體的確定及需承擔的責任等作出明確規定。

在一場網絡暴力法治化治理研討會上,中國政法大學刑事司法學院院長劉豔紅提到,我國網暴治理法治化困境包括立法分散、規定滯後模糊等,比如《民法典》《刑法典》《行政處罰法》等都有相關條文可以適用。網暴治理法律體系由民事、行政、刑事等領域的多部相關文件組成,其內部價值方面可能存在矛盾——「有的側重於發展,有的側重於安全,有的側重於發展和安全」,要實現統籌兼顧較為困難,不利於有效防治網暴行為。

她主張推出一部全面系統的反網絡暴力法,進而實現重法製、重統一的「大國法治」。此舉不僅能系統性地預防、遏製與懲治網暴行為,還能在法律適用層面解決立法分散、於法無據的問題,貫穿行政法、民法、刑法等,實現各部門對網絡暴力的協同治理。

新京報記者 李聰

編輯 陳曉舒

校對李立軍