重回大廠,做外包員工

在百度工作6年,做到高級軟件工程師,到手平均月薪4萬元以上的王東,在經歷短短兩個月的求職後,便主動將薪資期望打了個對折,甚至開始跟一幫人爭搶起大廠外包崗。

7月初的一天,王東如約坐在電腦前,參加美團的面試。對方的職務他不清楚,也不是很在乎。

這是他被裁員後第一次嘗試外包崗位的面試,在他的記憶中,外包只是給正式員工打打下手、做做雜活而已,不涉及架構,只在業務層面行動,懂點技術就能做,沒什麼難度。況且在招聘軟件上,該崗位也只被籠統地描述為「輔助崗位」,月薪範圍的下限只有2萬元。

考慮到外包員工普遍不會有年終獎、加班費等福利,甚至五險一金也會以本市最低基準線進行繳納,這對王東來說已經是以「白菜價」賤賣自己的應急行動了。

在38歲的「高齡」被裁員,王東幾乎成了行走的「35歲焦慮」。離開百度後,王東在招聘市場上屢屢碰壁。銀行、事業單位、國企等,王東要麼就是年齡超了,要麼就是投遞後沒了下文。互聯網大中小廠,王東也最多走到了第一輪面試的環節,連談薪的機會都不曾有過。

從4月被裁員到6月結束,時間並不久,卻讓王東難以承受。上有老,下有小,和妻子之間的摩擦漸起。吵到氣頭上,王東半夜衝出家門到大街上,一待好幾個小時,想透透氣。他在抖音開了一個名叫「狼哥帶你找工作」的帳號,更新自己的近況,影片里的他肉眼可見地愈發憔悴。

於是,曾經力勸別人不要考慮外包的王東決定向現實低頭。

他「不挑了」,將招聘軟件中自己的期望薪資從最初的3萬元降到1萬多,只要是能刷出來的在招崗位,他看都不看就直接投遞。其中就包含若干專做外包崗位的公司——合約和該第三方公司簽,法理上屬於該公司的員工,但直接去另一家公司工作,和正式員工排排坐幹活。

在一週投遞超過100份簡曆之後,王東只拿到了6家公司的面試邀約,其中有2個外包崗,接受派遣的甲方分別是美團和字節。

美團的外包面試規格堪比正式崗位,而後字節的面試也是如此。此外,王東還曾拿到華為外包的測試題,共計三道,全是中等難度,只有通過測試,才有機會參加面試。王東這下才明白,原來互聯網大廠的外包已經和自己的想像相去甚遠。

想起自己進入百度的情景,王東甚至覺得有點不可思議。是年他已經32歲,沒有任何互聯網大廠的經驗。如今985高校本碩畢業,互聯網大廠多年高級工程師工作經驗,卻換不來一份大廠外包的活兒干。

一

某人員外派公司的高管告訴字母榜,他接觸到的大廠已經明確提出「去正編化」,也就是精簡正編員工的數量或佔比,補充外包滿足人力需求。由於擔心得罪合作方,這名高管強烈要求匿名。

多名在不同大廠工作過的員工透露,自己所觀察到的人員構成中,外包的佔比已經接近一半。外包的隊伍中,曾有大廠正式員工工作經歷的,或985、211院校、海外院校畢業的人也並不少見。

一位人員外派公司的HR則透露,就她接觸的大廠外包崗位來看,大部分確實對學曆的要求還是大專及以上即可,但大部分會要求「30歲以下」。

此外,該HR還表示,在招聘軟件中,幾乎每天都會有高學曆背景或有大廠、行業TOP企業工作經歷的求職者主動來打招呼,「而且這種一般都不會是剛剛離職的,這樣的候選人Gap(空窗期)越久,對外包崗的接受度越高,期望薪資和上一份工作相比壓得越多。」

「外包擴大化」的情況可能不僅限於降本增效的互聯網大廠。多位求職者向字母榜表示,找工作時在求職軟件上「總是遇到外包公司」。在社交媒體平台,也有人發帖抱怨:「XX(求職軟件)是被外包佔領了嗎?」

在同一家公司工作的外包員工,其勞動合約簽約主體有可能是不同的第三方公司,互聯網大廠的全部員工中,究竟有多少外包員工不得而知。但多位大廠員工表示,自己所能觀察到的部門或小組中,外包人員的比例在上升。

曾靜雅在2021年作為外包員工入職B站,準確來說,是入職某第三方公司,並進入B站工作。

她還記得剛來B站時,外包員工的數量並不多。在她所在的10人左右的小組中,只有2名外包人員。但2022年,情況發生了變化。那一年,B站接連經歷三次「瘦身」。根據界面新聞,是年年底B站的裁員比例達30%。

曾靜雅所在的組正式員工幾乎「全軍覆沒」,而2名外包則安然無恙,甚至形成了僅有1名正式員工,卻有2名外包員工的格局。不久後,他們被併入其他部門。她觀察到,B站的外包員工似乎在漸漸變多。如今,曾雅靜估計其所在部門的外包員工佔比已經達到一半。

在成為B站外包員工之前,曾雅靜曾有三年字節正式員工的經驗。由於從新一線城市搬到上海後找的第一份工作氛圍不佳,一心想跑路的曾靜雅,幾乎沒有認真考慮就接下了外包Offer。彼時她這樣有互聯網名廠「正編」經歷的外包,算是個「異類」,但如今情況已經發生變化,比如最近組里入職的外包同事,是經歷了小紅書裁員後加入的。

有相似經歷的還有王鵬。2022年,王鵬從一名京東正式員工變成了外包員工。

彼時王鵬剛剛度過設計崗位的試用期一個月,卻突然被「畢業」,這在他的意料之外。即便是其他大廠大舉裁員的消息不斷傳出,他原本也並不是很擔心,京東是一家特殊的公司。在2018年,創始人劉強東在接受央視採訪時,稱「京東不允許一個員工外包,全部都必須跟公司簽訂合約。」也是在同年,劉強東曾公開表示,如果通過勞務外包或者少繳五險一金,京東一年可以多賺50億人民幣。

雖然劉強東此言是為了表明公司有錢不賺,非常良心,但從中不難看出外包對企業節約成本的巨大誘惑力。

2022年第一個季度走進尾聲,京東迎來大規模裁員,據《第一財經》,當時單日取號辦理離職的員工已經排至1000多號,推測單日離職人數不止千人。王鵬所在的業務線有200人左右,裁撤了大部分員工。

在被裁員之後的四個多月的時間里,王鵬沒有放棄大廠夢,陸續投遞了十幾份簡曆,卻遲遲未有進展。一位未被裁員的前京東同事已經被併入其他部門,他聯繫王鵬,稱有外包的崗位在招人,並稱現在的領導「人很好」,可能有轉正式員工的機會。

就這樣,王鵬以外包員工的身份重回京東。每月到手的薪資從2.5萬元,銳減20%至2萬元,且沒有年終獎等福利待遇,年薪總包下降30%左右,五險一金按照北京市最低標準繳納。

據王鵬觀察,他2022年入職京東時,確實看不到「駐場」在京東辦公室的外包員工,會有項目外包(就項目進行合作,但不派人前往)。但他以外包員工身份回流京東後,發現在京東和正式員工一起工作的外包員工不少見,所在的組就有10人左右,佔比近半,其中不乏此前有其他互聯網大廠正式工作背景的人。

二

「外包擴大化」,正在讓一些學曆背景、工作履曆優秀的打工人,也不得不被迫加入其中,在忍受較低酬勞的同時,還要承受心理的巨大落差。

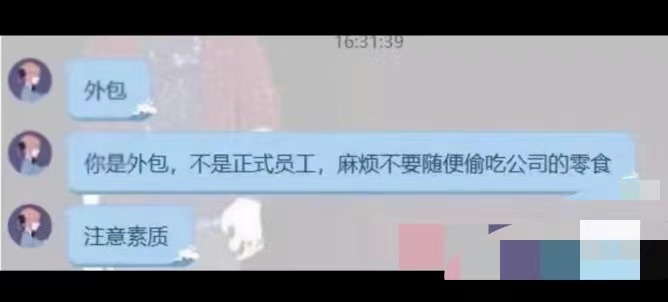

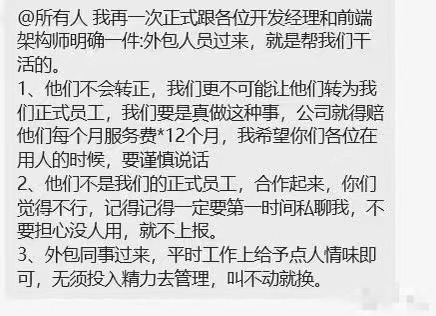

外包員工的不易,已經是一個老生常談的問題。不同顏色的工牌幾乎是標配,幾乎所有的正編員工都是自己的「領導」,如果運氣不好還會遇到不加掩飾的歧視。比如一個廣為流傳的截圖中,正編員工怒斥外包「不要隨便偷吃公司的零食」,或是囑咐其他正編同事「給予(外包)點人情味就行」。

這樣的截圖,以一個外人的眼光來看,殘酷到甚至有些失真。

但一位前騰訊互娛員工表示,其中一張網絡流傳的截圖看起來和騰訊內部使用的軟件界面很相似,而且從內容來看「我不覺得奇怪,毫不懷疑這發生過」。

但比起這些,內心的煎熬更加磨人。

從以外包員工身份回到京東的第一天起,王鵬就被一種恥感籠罩。他避免談及自己曾是京東的正式員工。有曾經協作過的同事認出他,又從工牌、工號看出端倪,表情里的驚訝和尷尬藏不住。

尤其是邀請他試試外包的前同事並未被裁員,現在依然和自己共事,這讓他不知該如何自處。遲遲無法轉正式員工,也讓他備受打擊。

為什麼他可以,我不行?為什麼我以前可以,現在不行?一連串疑問盤旋在腦海中,一直折磨著他。

此時的他已經積累了5年以上的經驗,是職場「老手」,甚至對於再次回到京東所做的工作也頗為熟悉。但是,作為一名外包員工,王鵬只能打下手、做執行,失去了「正編」時的話語權。

不管一條業務上有多少外包員工出力,最終負責收口的一定是正式員工。當時王鵬發現,入職之後他所在的項目中負責收口的正式員工並不是很有經驗,對於業務的瞭解度有限。於是他開始梳理項目、整理文檔,憑藉自己對崗位以及京東業務的瞭解,給那名正式員工補充知識、梳理邏輯。為了表現自己,王鵬開始主動推進業務,這超出了一個「小外包」的職能範圍。

領導也認可他,屢次繞過HRBP,向更高層級的管理者為他進言,後者也曾讓他去做彙報,但這一切最後都因「公司內部規定」而沒能持續推進。

「這隻是暫時的」的自我安慰和自我鼓勵,在「轉正」的希望一次次燃起又被澆滅間愈發蒼白。對王鵬來說,這是繼被裁員之後又一次感受到「被否定」。他每晚做今日複盤,並帶著高速運轉的大腦爬上床,失眠變成常態。

對於00後李淑婷來說,成為華為外包員工,是她職場「虎頭蛇尾」中的關鍵節點。畢業於985高校,校招進入中國頭部車企,就連一向催促她回老家的父母都消了聲。

然而,2023年年初,李淑婷和上級申請加薪後被打了低績效,憤而離職,躊躇滿誌地投入求職行列。頭一個月,她每天投遞約40份簡曆,經常在一天之內有兩三場面試,被問到最多的問題就是「為什麼這麼快就從上一家公司離職」,工作經驗的不足和不穩定性,成了她的弱點。

第二個月開始,李淑婷發現求職軟件上已經刷不出什麼新的崗位,投無可投。與此同時,得知女兒失業消息後,她的父母態度日漸強硬,不停聯繫她:「你找不到工作就趕緊回來,在那裡幹嗎?」

第三個月,李淑婷和兩家人員外派公司溝通,並最終接下了華為外包員工的工作。每月到手薪資只有約9000元,比之前少了2000元,而且還沒有了員工宿舍、餐食等福利。在深圳這樣一座高消費的城市,李淑婷每月已經存不下什麼錢了。

不管是前同事,還是從前的同學,都會在不經意間帶給李淑婷同輩壓力,她索性不再主動關注他們的動態。有一次和一個老鄉打電話聊天,得知對方進入京東做產品經理,很辛苦,李淑婷安慰他。

末了,老鄉感歎:「為了錢忍著吧!」

她又陷入悲傷:自己又在為什麼忍著呢?

三

在外界看來,外包員工地位邊緣,工作內容普遍零散、機械化,哪怕是在大廠「服務」多年也難有成長。

好消息是,對事業發展仍有追求的外包員工,在這個身份之下,仍有改變處境的可能。

回頭看,李淑婷覺得外包工作「治好」了自己的年輕氣盛,甚至讓自己有些戰戰兢兢。

「外包在最底層」的想法嵌入了她的認知,在頭三個月裡,李淑婷講話都小心翼翼。需要用公司內部通訊軟件聯繫正式員工時,她會下意識地關注一下對方的職級。她知道華為的職級從13級到22級,數字越大職級越高。有一次一個正編同事讓李淑婷去聯繫一下某人,她打開軟件一看,職級超過了19,就問那個同事:「我能跟他說話嗎?」問得正編同事一頭霧水。

入職三個月之後,小組領導換人,她覺得這是一個商量轉崗的好機會,開始承擔起更多職能。但此時,她的「外包羞恥」又開始作祟:「當時真的不知道怎麼去開口。我還是作為一個外包的身份,可能領導根本不會注重你的發展,也不會幫你去想什麼,不像他們正式員工有什麼職業發展規劃之類的。」

最後,過於緊張的李淑婷不得不打了一個草稿,背下來之後,抱著「大不了就重新找工作」的決心,才去找領導談。在領導答應下來但缺乏具體動作的時候,李淑婷又自己聯繫另一個團隊的負責人,說服對方接收自己,才最終成功轉崗。

曾靜雅剛進入B站時,需要和其他外包人員一樣,對應「服務」一個到多個正式員工,後者會把手裡的活分配一部分給她。入職近一年後,第一任領導被裁員,曾雅靜主動找到新領導,表明希望團隊能改變對其工作的分配。與此同時,她做好了「不成功便成仁」、大不了離職的準備。

和李淑婷一樣,主動和上級溝通之後,曾靜雅也如願以償地調整了工作內容,開始獨立負責項目,無需再為特定的正編同事「服務」。除此之外,曾雅靜很少在晚上10點前下班,不管是從工作內容還是工作強度上來看,她與正式員工幾乎沒有區別。

而這一切的努力,動力都在於豐富履曆、早日跳出外包的世界。

壞消息是,在內部突破外包員工的邊界,去尋求成長,並不代表在求職市場能撕下外包員工的標籤。雖然外包員工越來越常見,甚至不少人實際擔任「項目管理」「產品經理」等的工作,但當他們想要跳出外包的世界時,卻發現「外包」標籤的份量十分沉重、重過自己在大廠實際的工作內容。

從今年3月開始,李淑婷開始嘗試找工作,第一個月每天投遞三十多份簡曆,瞄準互聯網行業正式員工的崗位。有一次李淑婷在一面時自覺表現不錯,和麵試官相談甚歡。面試的結尾,面試官問:「我就好奇你在華為待得好好的,為什麼突然要跳槽?」李淑婷解釋稱,自己在華為簽的是第三方協議。

「原來你是外包啊,行,我知道了。那我們今天就先這樣。」面試官說完,結束了面試。不出所料,那家公司沒有再給李淑婷任何回覆。

其後三個月,屢屢碰壁的李淑婷逐漸降低了簡曆投遞的頻率,但默默將只接受正式崗位的要求,放寬到了互聯網大廠的外包崗位,底線是至少薪資得漲一些。但她現在會在和HR交流的環節就直接表明自己的外包員工身份,「免得浪費彼此時間」。

當由於學曆背景或工作履曆優秀而誌得意滿的打工人,掉入「外包職場」的江湖,就幾乎不可避免地要經歷一輪自信心和自我認知與定位的打破與重組。於是從外包崗位離開的人們,有的比以往更加強烈地排斥外包崗位,還有些人幹脆放下了對大廠的執念。

曾靜雅也在今年嘗試找工作,和李淑婷的情況相似,在密集投遞了一輪簡曆過後,已經逐漸停止投遞動作。但她表示堅決不會再考慮任何的互聯網外包機會,不管對方是否是互聯網哪個大廠。

王鵬曾有機會加入字節,但在京東做外包的日子已經洗刷了他的「大廠夢」:「我聽說字節的平均工齡只有7個月左右,而且現在大廠的變動都挺大的。就算去了,可能幾個月或者一年之後,又要面臨被否定了。」

一個月前,王鵬以正式員工的身份加入了一家規模不大但業內知名的互聯網企業,帶著「大廠後遺症」,依然每天10點下班,成了那家小而美的公司里的「卷王」。

兩場互聯網大廠外包崗位的面試之後,王東的身體也出現了不適,喘不上氣且嚴重失眠,就醫後醫生為其開具了抗抑鬱的藥物。目前,他選擇暫時回到東北老家修養,準備在7月內返回北京,繼續求職,不再管公司是大是小,崗位是正式還是外包:

「我現在目的就是拿到一份Offer,我要證明一下自己。」

(文中曾靜雅,李淑婷,王鵬均為化名)