一部現實主義長篇如何被構建出來?聽聽小說高手胡學文、羅偉章怎麼說

封面新聞記者 張傑

在一個短影片、短劇強勢搶奪人們眼球的時代,創作或者閱讀一部長達40萬字的小說是什麼感受?

2024年,《鍾山》雜誌第3~4期上連載推出了胡學文長篇新作《龍鳳歌》。2025年春,單行本《龍鳳歌》由江蘇鳳凰文藝出版社正式出版。小說用43萬字的篇幅,以一匹神秘的棗紅馬為線索,奏響關於一家四代人的命運交響曲。其中重點塑造了一個富有傳奇色彩的女性形象,彰顯出普通人身上不屈的生命原力。這部小說獲得了第三屆「鳳凰文學獎」首獎,而這一獎項此前兩屆全部空缺。

《龍鳳歌》

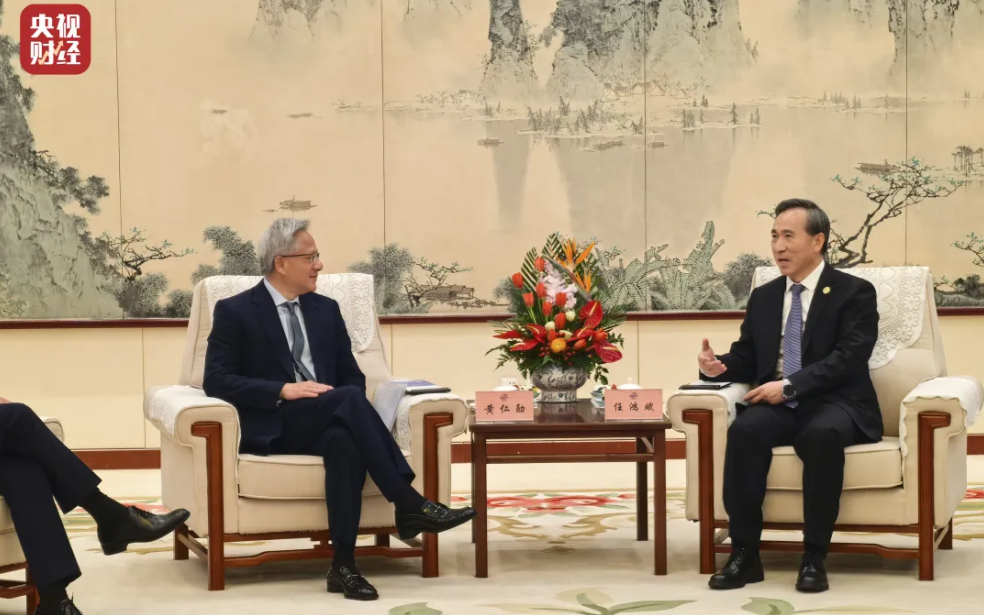

《龍鳳歌》4月12日晚,《龍鳳歌》作者胡學文來到成都「浮於野」書店,與小說家羅偉章展開一場文學對談。兩位常年附身深耕長篇小說的小說家,分享了各自對對方作品的看法,自己在虛構文學創作中的心得、經驗。

羅偉章(右1)、胡學文(中)

羅偉章(右1)、胡學文(中)聚焦於普通百姓的生命史詩

寫出了民間生活中毛茸茸的生命力

在當代文壇,胡學文是一位實力派作家。他的中篇小說《從正午開始的黃昏》獲第六屆魯迅文學獎。《血梅花》獲第十四屆全國「五個一工程」獎等獎項。小說《奔跑的月光》被改編為陳建斌主演的電影《一個笠射》。《心急吃不了熱豆腐》曾被馮鞏改編為同名電影。胡學文有耐性並善於創作長篇小說,2021年他推出55萬字的現實主義題材小說《有生》,備受文壇矚目,被譽為有中國式「百年孤獨」之氣象。1967年,胡學文出生於河北沽源縣的一個鄉村,18歲考入張北師範,畢業後回鄉鎮任教,有過較長一段時間的鄉村生活經驗。胡學文的小說也多是鄉村題材。但他不認為自己是一個「鄉土作家」,因為現在,人員流動頻繁,「純鄉土」或「純城市」身份已失效,自己更關注夾縫中的生存狀態,小說強調寫「人的命運」而非地域標籤。

《龍鳳歌》的內容和題材並不是宏大敘事,而是聚焦於普通百姓的日常生活。小說主人公朱燈和朱紅是一對龍鳳胎。朱燈性情溫和,行事謹慎,以中專生身份實現「農轉非」,一路順遂;朱紅性格剛毅,敢愛敢恨,婚姻破裂後,毅然投身服裝事業,並培養一雙兒女成才。母親馬秋月在朱燈、朱紅的成長過程中有著典型中國式家長的期待和寄託。直到第三代長大成人,馬秋月才從生命不息的長流中感受到釋然和幸福。朱燈、朱紅兄妹迥異的性格形成了截然不同的命運走向,譜寫出一曲「龍鳳歌」。從小說中,可以看到,普通人在時代浪潮的洶湧衝擊下,如何在生活的風雨中艱難前行,又如何在歲月的磨礪中逐漸改善生活,實現家庭的點滴進步。

胡學文透露,《龍鳳歌》的創作靈感源於曾經流行在民間的一個「龍鳳胎相剋」的迷信說法。在一個春天的早上,他突然由此想要以此寫一個關於性格、時代與命運關係的故事。小說中對一匹紅馬的描述也格外吸引人。胡學文透露,在自己的少年時代,家裡確實養過一匹馬,「我放馬、騎馬,對馬有深厚的感情。有一次下雨回家,馬不走,要吃草。我淋著雨等著馬吃飽。」

作為寫長篇小說的同行,羅偉章坦言,作家之間難免存在「勝負心」,承認別人寫得比自己好是需要勇氣的,「但敢於承認,這本身是一種力量。」他誠懇表達自己對胡學文的欽佩和欣賞,「他的小說敢於直面社會與人性的複雜性,而且寫出了民間生活中毛茸茸的生命力。在信息爆炸的當下,難得有這樣堅持傳統敘事,對講好故事如此忠誠的寫作者。 」

長篇小說創作的秘密:

熱愛和熟悉

虛構世界里人物的行動邏輯和性格命運走向,作者是如何設置的?這也是令讀者好奇的話題。不同的寫作者有不同的寫作方法論。 胡學文提到首先需要明確角色性格與命運邏輯,並且需要靠著一股特定狀態下的激情和熱愛,寫長篇小說是一種生命力的投入。羅偉章則透露,自己在寫一部作品之初,往往並不清楚人物的具體行為和情節的發展脈絡,「開始寫的時候,完全不知道人物會有什麼表現,也不知道情節會怎麼發展。我一般是先找好第一句話。這句話像是一扇門 ,從這扇門中,我就進去’創作’一個世界。」

談到此,羅偉章還特別分享一個心得,「寫小說什麼都可以虛構,唯獨環境最好不要虛構。最好寫自己最熟悉的環境。故事中的風、氣息和水等元素才會顯得真實而舒適。風如何輕拂,石頭呈現何種姿態,這些細節都應該是作者內心深處所熟稔的。閉著眼睛都能寫。比如說,一個來自大巴山的人,卻非讓人物出現在我從來沒去過的深圳的某個街道上,就會寫得比較彆扭。當然可以做功課,但是肯定會有生硬和隔膜的地方。」

作家與地理的關係,羅偉章也認為,這是不需要特別去強調,不言自明的事情,「小說里的地理不是因緯度劃分,而是靠生命感覺劃分。我的小說里的風,跟別的作家寫的小說里的風,肯定不一樣。就像大巴山的風和三亞的風肯定是不一樣的。」