內蒙古開魯「阻耕」再調查:農業大縣耕地倍增後的「煩惱」

來源:南方週末

▲ 2024年4月30日,在開魯縣建華鎮一塊「林轉耕」的土地上,楊樹被連根拔起。(南方週末記者韓謙 / 圖)

▲ 2024年4月30日,在開魯縣建華鎮一塊「林轉耕」的土地上,楊樹被連根拔起。(南方週末記者韓謙 / 圖)第三次全國土地調查數據顯示,開魯縣耕地面積從204萬畝增加到399萬畝。

面對新增耕地,如何平衡承包戶、村集體與村民的利益?由村集體對新增耕地收取有償使用費是開魯縣新增耕地高效利用試點工作確定的原則。

「收100塊合理還是收200塊合理,沒有規定標準。」在中國社會科學院政治學研究所副研究員陳明看來,土地底數不明確,歷史賬目不清晰,國家層面也難以出台指導性的規範文件。

文|南方週末記者 韓謙

南方週末實習生 程嘉欣 楊笑

整個「五一」假期,王誌廣都沒休息。作為開魯縣政協副主席、林業和草原局局長,他要在崗,以應對當地可能發生的毀草開墾行為。

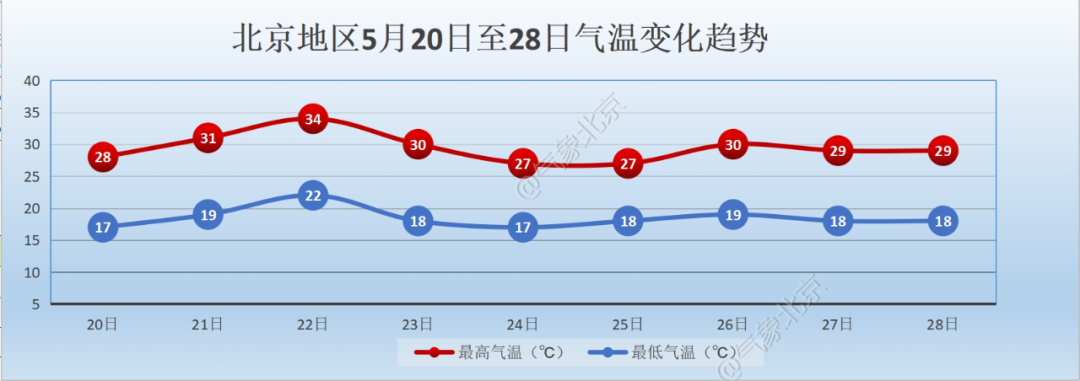

開魯是位於西遼河衝積平原腹地的農業大縣。2024年5月1日正午,氣溫已經超過20度,拖拉機正在田地間翻土,為種植玉米、紅干椒做準備。

春耕時節,是一年中禁墾工作最緊張的時候。「特別是放假,老百姓見幹部人少了,就偷摸開干」。王誌廣直言,在愈發嚴格的土地用途管製下,他們的壓力很大。

2024年,壓力更大。

先是國家林草局駐內蒙古專員辦在4月9日到15日,赴開魯督導了毀草開墾問題,要求「全面排查,加大打擊力度」。

緊接著,一起「阻耕」事件成了網絡熱點。4月22日,抖音號「中國三農發佈」發佈了一條影片:開魯縣鎮村兩級幹部擋在一台準備開工的拖拉機前——要種地,必須先交錢。雙方僵持下,基層幹部說出了「上邊讓我斂錢,我就斂錢」「別找我,我不懂法」等言論。一時輿論嘩然。

無論是毀草開墾還是「種地交錢」,實則都是當地耕地面積增加帶來的「麻煩」。

2021年8月26日,自然資源部公佈了第三次全國土地調查(簡稱「國土‘三調’」)數據。內蒙古耕地面積由1.37億畝增加到1.73億畝,開魯縣的耕地面積則增加了近一倍,從204萬畝變成了399萬畝。

增加的原因在於,有農戶承包的草地、林地經過開墾後,被國土「三調」認定為耕地。但也有人承包的草地、林地性質沒有改變。性質不同,意味著承包戶收入的差異:耕地可以種植農作物,每畝每年產出上千元;而草地禁墾禁牧,基本沒有收成。

原先村集體內的耕地承包狀態被打破。有農戶的耕地面積維持在此前的水平,只有兩三畝,有的則一下變成了上百畝。如何平衡承包戶、村集體與村民的利益,成了開魯必須要解決的難題。

由村集體對新增耕地收取有償使用費是解決辦法之一,這是開魯縣新增耕地高效利用試點工作確定的原則,村鎮幹部催收「增補承包費」正因此而起。

對於開魯等眾多農業地區而言,第二輪土地承包合約即將於2026年開始大規模到期,要延包,新增耕地如何處置?試點正是要為此探路。

儘管發生了「阻耕」風波,王誌廣告訴南方週末記者,這項試點還將繼續。

「阻耕」事件發酵後,影片里的新聞當事人,開魯縣建華鎮雙勝村的承包戶張文軍成了遠近的「名人」。

2024年4月26日,還有黑龍江齊齊哈爾的農戶從七百多公裡外,開車八個多小時趕到雙勝村,他們與村集體也有土地糾紛,覺得張文軍或許有解決的門道。

就在兩天前,開魯縣通報,「確保不再有阻礙翻地整地、貽誤農時等行為發生」。影片中出現的3名幹部也分別受到處理,建華鎮黨委副書記紀雲浩被免職,雙勝村黨支部書記楊華、村委會副主任華澤亮受到黨內嚴重警告處分。

「現在已經可以下地幹活了,錢的事情,通過法律途徑解決。」面對陸續到來的記者們,張文軍開始有些不耐煩。

不過,聽到有人提起網絡上輿論的「反轉」,他被說成了「外來資本家」,張文軍情緒激動:「我們算什麼資本家?」

在開魯縣的通報中,張文柱、張文林都不是雙勝村村民,分別是通遼市高爾沁區、廣東深圳籍。對此,張文軍解釋,他同張文柱、張文林是兄弟,原本都是建華鎮六合村人,和雙勝村相隔十里地,隨著工作、生活的變化,陸續把戶口遷出,「這算不算本地人?」

弟弟張文林早年出國留學,回國後在深圳經商,2000年前後,年收入就能達到四十多萬。張文軍則一直在村里養牛。

2004年,「大夥一湊,有錢出錢,有力出力」,三兄弟同幾個親屬總共五六個人承包下雙勝村的5600畝荒沼草甸子,「就是這麼個家族企業」。

他回憶,當時開魯縣以「招商引資」名義引進奶牛場,治理「四荒地」,「還是有縣政府領導引薦,鑼鼓喧天地把我們請來了」。

所謂「四荒」,是指荒山、荒溝、荒丘和荒灘。1996年,國務院辦公廳印發治理開發農村「四荒」的文件。其中提到,治理「四荒」,對控制水土流失,保護、改善和優化生態環境,加快農民脫貧致富,壯大農村集體經濟等,都有重要意義。文件中鼓勵合理開發利用「四荒」,「以治理保開發,以開發促治理」。

3年後,開魯縣實施「5150」治理工程,即5年治理150萬畝荒沼。地處高爾沁沙地腹部的開魯,全縣總面積為44.88萬公頃,其中沙地21.3萬公頃,佔總面積的47.5%。到1999年,全縣還有10萬公頃荒沼未得到治理。

「立足本地,面向國內外,招商引資,加大治理力度」。發表在《內蒙古草業》雜誌上的「5150」實施方案顯示,全縣將沙沼劃分為4個治理區,按照 「誰承包、誰治理、誰投資,誰受益」的原則,簽訂承包合約,承包期 30-50年。

張文軍一家在雙勝村承包的「荒沼草甸子」,屬於北大沼治理區。按照他的說法,承包荒沼,還能解決牛的飼草供應。張文柱與雙勝村委會簽訂的土地承包合約約定,自2004年3月20日起,承包村內荒沼草甸,用於興建奶牛養殖場和飼草料種植。每畝每年承包費4元,承包期30年,總計67萬元。

「這以前都是‘兔子不拉屎’的地方,牛一踩就是一個水坑,3塊錢一畝也沒人要。」提到收費的事,張文軍表示理解不了。

他承包的5600畝土地裡,有4650畝在國土「三調」中被認定為耕地。按每畝每年200元的標準,意味著他每年需要向村集體繳納93萬元。

平地、打井、施肥,都得自己來。2023年,張文軍開始將其中三千多畝以每畝700元的價格往外承包。按照他的說法,每畝地投入上萬元,還遠沒收回成本,「怎麼一治理好,政府就開始收錢了?」

除了「外村人」張文軍,更為普遍的,是本村村民承包荒沼。在與雙勝村相鄰的建華村,李峰家承包的500畝荒沼地,已歷經兩代人耕耘。

1995年,李峰的父親與村委會簽訂5年的荒地合約,承包面積187畝。雙方約定「三三製」原則,也即按土地面積,三分之一種樹,三分之一種草,三分之一種糧。按照合約,要種糧,先得把樹種齊,成活率要達到70%,完不成規定的,每畝地罰款40元。制度設計的初衷是,既能治理荒沼,也確保農民有收入。

合約到期後,李峰的父親又續簽了兩次合約,承包期都是5年。到2011年,他與村委會簽訂的第四份合約中,承包的荒地面積擴大到500畝,每畝承包價8元。

打簽下承包合約起,李峰一家人就搬到離村30里地外的荒沼上定居,與最近的鄰居相隔二里地。要是回村,騎馬車得一小時。直到2009年,北大沼才通電,在這之前,晚上只能用煤油燈照明,臉被熏得黢黑。

在還沒開墾過的地方,仍能看到過去的痕跡——地面上起伏不平,有大坑,也有凸起的土包,高低處落差數米,半米多高的野草零星生長在上面。

要種莊稼,首先得平地。租鏟車一小時的費用三百多,坑窪地帶還得填土,填一車也要一百多元。灌溉沒有水源,每一百畝就得打一眼井,花費六七千元,再把電拉到田里,又得花上萬元。為了增加土壤肥力,糞肥也必不可少,買一車牛糞就是500元。

每年從土地裡賺來的錢,又重新被填入土地。即便如此,在採用大水漫灌的年代,種子播下去能不能有收成,都得看老天爺臉色。直到近些年滴灌技術普及,收成才有了提高。李峰家承包的荒沼上,玉米產量從起初的畝產三四百斤,已提高到1500斤以上。

除了「三三製」的規定外,也有人簽訂的合約中將土地用作其他用途。例如,張文柱簽訂的合約是建養殖場。在六合村,一位村民與村委會的合約里,約定他承包的荒沼可用於栽種沙地葡萄和果樹。

不過,在合約履行過程中,多數承包戶都沒有嚴格遵守約定。建華鎮鎮長皮玉誌在接受媒體採訪時坦言,「這麼多年,老百姓將草地肥育成耕地付出了很多。考慮到這些實際情況,管理方面就不是很嚴格了。」

2024年4月30日上午,開魯縣永勝村村民站在自家的楊樹林前。這塊林地在國土「三調」中被認定為耕地。(南方週末記者韓謙 / 圖)

2024年4月30日上午,開魯縣永勝村村民站在自家的楊樹林前。這塊林地在國土「三調」中被認定為耕地。(南方週末記者韓謙 / 圖)若按照「三三製」規定,李峰家承包的500畝土地,可用於耕種的是133畝,而在「三調」認定中,耕地面積有180畝。更有甚者,與李峰同村的一位村民,此前承包了572畝地,國土「三調」中被認定為耕地的就有近四百畝。重要原因就是他們對土地進行了改造。

在王誌廣看來,對土地的改造,是隨著機械化的發展而展開的。「以前,農民沒有什麼經濟實力,改造能力有限,後來生產能力提高,很多才超出了原先規定」。這也導致新情況集中在2019年國土「三調」後爆發。

「‘三調’的特點是‘所見即所得’。」開魯縣自然資源局局長戴純武向南方週末記者解釋,2009年「二調」時,以實地調查為主,影像判斷為輔,地類認定參照規劃用途,「不能說把林地用作耕地,圖像上就按耕地呈現」。而2019年的「三調」則相反,影像分析為主,實地調查為輔,特點便是調查結果呈現土地利用的實時狀態,「現狀是什麼樣就是什麼樣,不管是不是合法」。

以「林變耕」的情況為例,「三調」土地分類標準規定,種植農作物為主,間有零星果樹、桑樹或其他樹木的,也被列為耕地。

建華鎮永勝村農民吳英在2018年新種下一批李樹和沙果樹。前幾年,樹苗還只有1米高,果樹與果樹的間距有5米,她在中間種下了一壟壟紅干椒,這塊林地就被認定成了耕地。

她懷疑,衛星影像可能只見辣椒苗而不見樹,「樹苗只有一根細杆子,紅干椒雖然也不高,但朵大、葉密呀」。

當然,對吳英來說,「林地變耕地,那是好事」。得知自家的地成了耕地,她很快砍掉地裡即將進入結果期的果樹。

畢竟,種樹的成效來得慢,楊樹至少得種植20年才能變成賣得起價的木材,果樹的成熟期也得四五年。改種紅干椒,收成好的話,每畝地每年的收成有兩三千元。

幾家歡喜幾家愁。建新村另一位承包了110畝荒沼的村民,耕地面積在「三調」過後僅剩下1.45畝,「都劃成草地了,不讓種,我什麼也得不著。」他坦言,「肯定是認定成耕地合適。」即便再交200元一畝的費用,承包出去一畝地最少700元,自己還能剩500元。

為了阻止當地農民繼續在草地上開墾,2024年年初,村幹部們用開溝器在地上劃出半米寬的溝壑,圈出了不允許耕種的草地,讓草地與耕地有了更具象的劃分。

2024年4月25日,南方週末記者在建新村的一塊土地上看到,溝壑將其分成兩部分:北邊是耕地,允許種植莊稼;南邊則是草地,私自開墾者可能構成非法佔用農用地罪。但除去地類認定上的不同,從實際情況看來,南北兩個地塊並無差異。

「媒體沒關注到的是,少地戶、無地戶覺得不公平。」在王誌廣看來,這部分人,又通常是「規規矩矩干,沒有隨意開墾土地」的人,自2023年來,開魯毀草開荒行為增加的原因,正是來自於他們不平衡的心態:為什麼有的人耕地增加了上百畝,而自己的土地被認定成草地?

中國球證文書網顯示,在開魯縣,2023年因毀草開荒,被判處非法佔用農用地罪的就有5起。

58歲的杜某,小學文化,在承包「三三製」土地內耕種346畝玉米和葵花,其中有115畝天然牧草地,被判緩刑10個月,罰款11500元;54歲的王某,小學文化,非法耕種178.95畝,緩刑一年,罰款17895元……

「大家不要相信‘違法開墾林草地就可變為耕地’的社會謠傳。」2024年2月,開魯縣政府下發了《致全縣廣大農牧民朋友的一封信》,提醒農牧民,全縣的地類按國土「三調」為依據,「不要抱有僥倖心理」。

新增耕地資源如何公平地分配,這成了必須要解決的事。

2024年4月3日,內蒙古自治區黨委出台一號文件,指出要深化農村牧區改革,其中一項便是「選擇10個旗縣開展新增耕地高效利用試點」。

「矛盾最突出的肯定是我們這。」王誌廣說,開魯是農區,與牧區不同,農區人口密度更大,人均耕地在「三調」後的不平衡也更為明顯。2023年農曆正月,自治區就到開魯調研。在王誌廣看來,目前推出的政策,是化解矛盾「唯一的方法」。

在開魯,對新增地塊主要按兩種情況處置:拱地頭、平水壩、填溝渠等過於分散的新增耕地,優先交由原承包戶經營,村集體收取有償使用費;較大規模的單獨新增耕地地塊,村集體與承包戶協商變更合約,協商不成的則通過法律途徑收回統一管理。

「阻耕」事件發酵後,收費或是統一收回的做法是否合法成了討論的熱點。研究土地法的中國政法大學副教授蔡樂渭撰文指出,開魯催收「增補承包費」於法無據。他認為,農村土地承包法及相關的法律法規中,沒有任何條文規定農村土地發包方可以在承包期內,針對承包方因改良、開墾土地增加耕地而額外收取「有償使用費」。

王誌廣並不認同這樣的觀點。他認為,所謂荒沼、沙沼,並非嚴格意義上的土地分類標準。例如,張文軍一家承包的「荒沼草甸子」,雖說在那時的確「荒著沒人動」,不過,在1999年國土「一調」時,地類已經被認定為天然牧草地。在這類地塊上種植農作物,已經違反了草原法有關「禁止開墾草原」的規定。

在戴純武看來,新增耕地「增補承包費」,更準確的說法是「重新發包費」。除了「收錢」,更重要的給新增耕地一個合法身份,讓經營管理模式與「耕地」性質相匹配,也能享受與之相關的土地政策。

他打了個比方,就像孩子還沒上戶口,在國家層面上,還是「黑戶」。這次試點,是給新增耕地一個「上戶口」的機會,「承包戶在耕地上種莊稼,但拿的是荒地、林地、草地的合約,你覺得合理嗎?」

「也不是所有的新增耕地都要收費。」王誌廣說,開魯縣新增耕地近200萬畝,經鄉鎮核定,能收費的是103萬畝。近一半是不用收費的新增耕地,大多是此前「三三製」合約中已約定允許開發為耕地的面積。

戴純武解釋,這次試點更深層次的意義在於,為第二輪土地承包到期後的延包作準備。要是拿著過去的非耕地合約,「怎麼把延包落實下去?」

回溯事件的根源,村民們對此事的不解源於不知道要交的到底是什麼錢。多位承包戶表示,他們向村幹部詢問過是否有相關的政策文件,但都未能看到。也因此,他們對這筆錢的解讀成了——「見著我們的地變好了,政府眼紅了。」

交了錢的村民,在解釋自己交錢的緣由時,大多是因為「不交錢不讓種地」。2024年4月24日上午,一位農機手還在村民群內發佈消息,「不交錢我旋地要扣車的,村上通知我的,不要為難我,我這老害怕了。」建華鎮一位村幹部也未能解釋清收取這筆錢的依據,「搞不懂。但我是村幹部,得起帶頭作用嘛。」

開魯縣建華鎮永安村一村民向村委會交了3年的新增耕地增補承包費。每畝地每年220元,交費方式為現金20元加轉賬200元。(南方週末記者韓謙 / 圖)

開魯縣建華鎮永安村一村民向村委會交了3年的新增耕地增補承包費。每畝地每年220元,交費方式為現金20元加轉賬200元。(南方週末記者韓謙 / 圖)在建華鎮,不同行政村的收款進度不同。2024年4月26日下午,南方週末記者從雙勝村村幹部處獲悉,繳納這筆費用的承包戶佔八成。而前述建華鎮一村幹部則表示,村上這筆錢的繳拿比例只有20%。

各村收費標準的不一致也帶來了不公平的感受:有的村子規定每畝交費200元;有的交100元;有的則是220元,還要求「20元交現金,200元可以轉賬」;還有的允許先交100元,再打100元欠條。一次性繳納時間也不同,有的村子要求一次性交齊3年的費用,也有的允許每年一交。

新增耕地增補費用,到底該收多少錢?王誌廣覺得,200元一畝的標準相對合理,「承包出去每畝最少也有七八百,對老百姓利益沒有造成過多的影響」。不過,他也表示,具體收費不是政府管理的範圍,而是由村集體決定。

收取的費用,最後也由村集體管理。南方週末記者獲得的一份《開魯縣促進農村牧區新增耕地高效利用指導方案》規定,原則上村集體預留20%以上,剩下的用於村集體成員分紅。

中國農業大學土地科學與技術學院副教授王健認為,這筆費用該怎麼收,必鬚根據具體情況處理,不能一刀切。合約如何規定、土地性質是否發生了變化、土地開發過程中誰做了貢獻,以及在這個過程中是否有人的權益受到損害,都需要納入考量,「解決歷史遺留土地問題任何措施方法都難說對錯,只能說多方相互的權益要共同保障」。

「收100塊合理還是收200塊合理,沒有規定標準。」中國社會科學院政治學研究所副研究員陳明也認為,地類性質改變,有承包戶的歷史性投入,也要考慮未來收益的增加,「賬是算不清的」。這需要雙方坐下來協商,「就像買菜一樣,能成交,我們認為這就是合理的」。

在陳明看來,土地底數不明確,歷史賬目不清晰,國家層面也難以出台指導性的規範文件。對於開魯的試點,他認為,「一定要慎重」,這「不僅是考慮合理合法,還要考慮基層治理穩定問題」。

對承包戶來說,不願交錢的另一個原因是,第二輪土地承包到期後,這塊土地自己打理了十多年的土地,還屬不屬於自己?他們此前與村集體簽訂的林地、草地合約,不少承包期要在十多年後才到期。而重新完善的耕地承包合約,則約定到2026年到期。

王誌廣告訴南方週末記者, 即便是交了錢的承包戶,目前願意重新簽訂耕地合約的也並不多。

按照農村土地承包法,集體經濟組織成員有依法平等地行使承包土地的權利。也就是說,農村土地應當在組織成員間平均分配。那目前部分人擁有的大量新增耕地,將如何處理?

「說到根上,誰都想要地。」王誌廣說,那就得看國家政策了,「那時候還會有相對公平的方法。」

對開魯而言,有效化解新增耕地帶來的「麻煩」,仍是一個未完成的難題。

(文中李峰、吳英為化名)