動畫人和AI的「戰爭」,已經沒人在乎了嗎?

2023年,紐約大學法學院舉辦了一場主題為 「法律將會如何處理生成式AI 」 的論壇。

主持人Jason Schultz教授在開場發言時拋出了時至今日仍然有效的靈魂拷問——

「我們就AIGC這個老掉牙的話題,有什麼新的事情可以探討嗎?近期出現的AI 熱點新聞是不是只是新瓶裝舊酒?AI生成技術有沒有可能只是在和大眾玩換皮 cosplay?而AI開發公司們只是在不斷地推出更為新奇的營銷策略而已?法律究竟僅僅是需要適應科技的發展,做出反應,還是說我們的世界正在事實上,經歷著更加不容小覷的轉變?我們到底能採取什麼樣的行動?」

在我看來,我們會不會因為AIGC的發展而感到焦慮,會不會認為自己有必要對它做出反應,尤其是不順應潮流的反應,取決於我們是否能夠親眼看見AIGC在我們的生活中的影響。

焦焦奪取控制權,出自《頭腦特工隊2》,故事板 by Dean Kelly

焦焦奪取控制權,出自《頭腦特工隊2》,故事板 by Dean Kelly既不是藝術家,也不是機器學習工程師的大眾,作為AI紛爭的局外人,可能很難對它產生的影響有明顯的感知。反對AIGC的藝術家 ,則容易被扣上落伍,不懂適應社會和科學進步,固步自封、孤高自傲的帽子,從而敢怒不敢言。而以開發AI技術為生的程序員,由於利益相關,更不可能砸自己的飯碗,公開指出AIGC的負面性。

自2022年11月30日ChatGPT發佈、AI大模型在爆火至今已過去近兩年的時間,而隨著AIGC相關技術在行業內的普及,關於其對於創作者的負面影響的討論,似乎也不再成為媒體關注的焦點。

但事實上,目前仍然處於法律灰色地帶的AIGC ,仍在持續性地給創作者們的個人生活和工作造成深不見底的影響。只是沒有企業和營銷手段撐腰的創作者們大多孤立無援,他們所受到的影響和傷害一直在被忽視。

結合筆者的自身經歷和近期一些典型的事件,就讓我們再來聊聊AIGC對於創作者而言,到底意味著什麼。

爭議、侵權仍在繼續

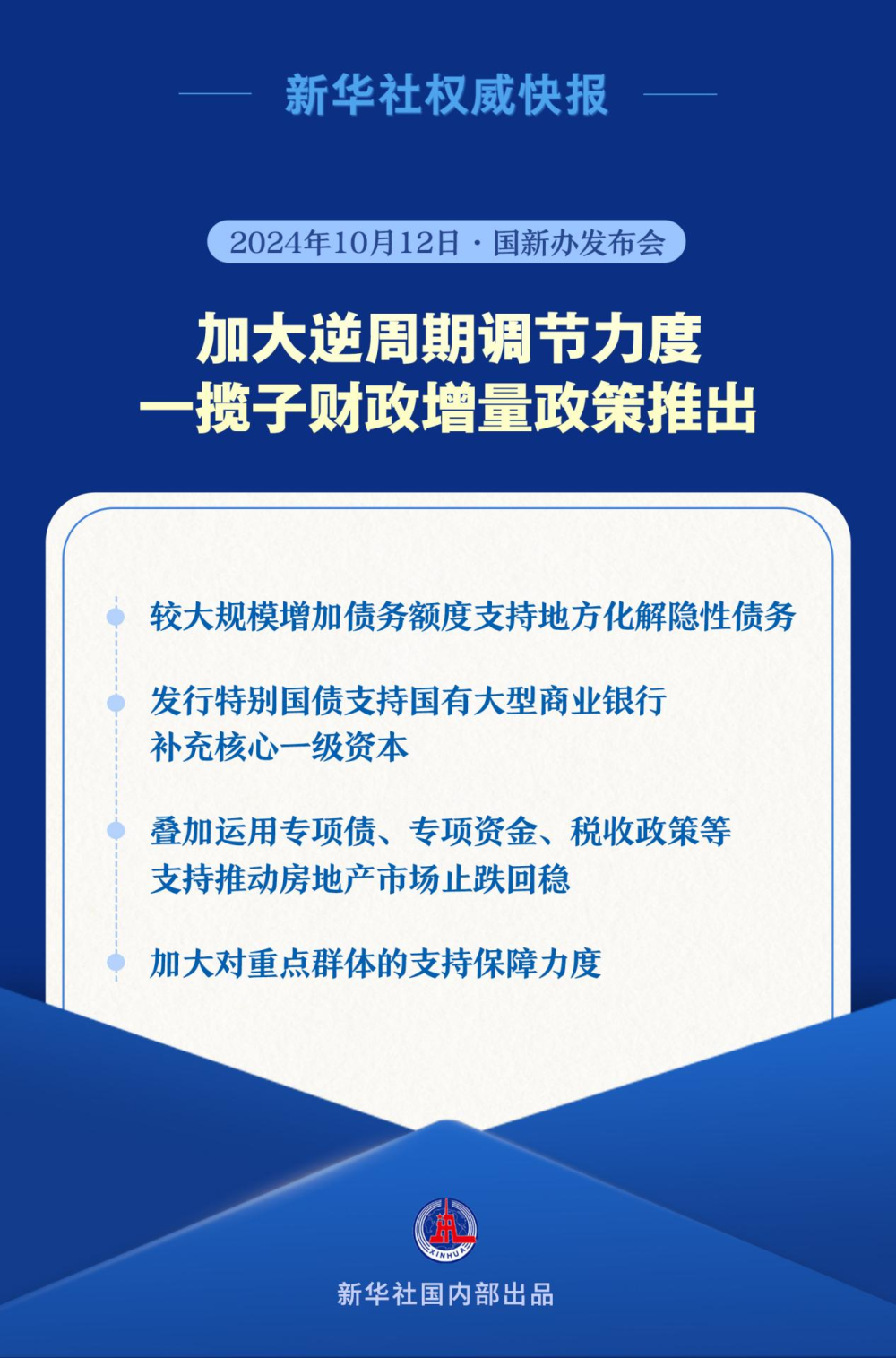

BrianKesinger的Instagram原帖

BrianKesinger的Instagram原帖今年6月7日,我在Instagram上刷到了Brian Kesinger(《藍眼武士》首席角色設計師,迪士尼《瘋狂動物城》《超能陸戰隊》等電影故事板藝術家)的一條引起了動畫界公憤與同情的帖子。

因為他發現 Adobe Stock 官網上竟然在公開售賣由 AI 基於他的畫風生成的仿造畫作,還署了他的名字進行推銷,所以他選擇用同樣公開的方式,在社交媒體上點名問責 Adobe。

Adobe 沒有直接回應,而是在 3 天后的 6 月 10 日,官宣說他們會於 6 月18 日更新用戶條款,以便澄清一些之前用詞不夠清晰的地方。好巧不巧,在澄清日到來的前一天,6月17日,美國聯邦政府,以在取消服務的過程中蓄意給用戶增加困難,試圖製造壟斷為由,對Adobe提起了公訴。

圖源:紐約時報

圖源:紐約時報這一事件,反映了AI生成圖像爭議中的兩個代表性難題。

其一是,AIGC模型的訓練在沒有獲得畫師們的自願許可,使用了他們的作品作為輸入數據和研究基礎。畫師們覺得自己的作品被人當成自然資源,隨意開採濫用,等同於被侵權了,從而引起公憤。

圖源:《迷宮飯》第13集

圖源:《迷宮飯》第13集每逢侵權事情發生時,就總有一些博主跳出來科普說,其實,法律沒有規定AI生成圖像的著作權,所以喂圖不構成侵權。隨後另有一部分熱心市民也會路見不平,刀口直指委屈的原作者說,AIGC不僅不侵權,你們還無知地冤枉好人。畢竟,「物競天擇,適者生存。」「其實你使用的社交平台的用戶條款里是表示了同意授權AI學習的噢,你難道沒有閱讀嗎?」

這恰恰是AI 引起公憤的第二層原因:無法維權的無力感。目前法律上不構成侵權,畫師們就失去了拒絕 AI 的立場嗎?公眾用有著作權的東西,生成了新的東西,那麼,這一新生成的東西屬於誰?它是否可以被使用?怎麼使用?萬一出了問題,誰是責任方?它是個人作品?還是合作作品?它究竟算不算藝術作品?

關於這些問題,世界各國的司法實踐都仍在進行當中,但毫無疑問,在所有案例當中,創作者面對社交平台、影片平台等互聯網巨頭時,其弱勢的地位並不會發生改變。

而即便我們拋開爭議中創作者的個體感受不談,再前進一步,AIGC的存在對於藝術創作整體的環境而言,又是否真的談得上有著促進作用呢?

據稱,AIGC將造福藝術發展

紐約大學法律論壇上,Jason Schultz教授指出,目前大部分AIGC的起訴針對的問題都是素材來源的版權。在美國法律的語境里,版權存在的用意應該是激勵創作,促進文化發展,但他的問題是,此時此刻,法院,著作權管理機構,和大家,還有人關心這個更加宏觀的動機嗎?

他的提問對象——OpenAI代理律師Joseph Gratz回答,確切來說,著作權局的職責所在,是激勵人類創作。電腦和算法並不會被激勵。目前來說,美國著作權局界定得很死。他們只為人類的表達授予版權。

同為紐約大學法學教授,專研藝術法和知識產權法的Amy Adler則認為,問題的關鍵不在於授予版權的動機。事實上版權的存在不一定促進了創作。人們可能會因為害怕侵犯到他人版權而不敢創作。在沒有版權存在的事情上,比如製作梗圖和表情包,人們的創作熱情反而很高。

你猜怎麼著,促進文化發展,滋養創作熱情,並不是知識產權法的專屬美德。

例如,此前就有一篇題為《AI繪畫的演化、影響與思辨》的論文發佈在《新興傳媒》上,文章對AI進行了同樣的價值認可。在其他各類媒體當中,我們也不難看到類似的觀點。

《AI繪畫的演化、影響與思辨》節選

《AI繪畫的演化、影響與思辨》節選版權規範是否實際上成功促進了創作,也許有待商榷。而AI促進人文藝術發展,卻顯然已經成為了部分人眼中一個強而有力的口號以及觀點。

在大眾視野里,科技巨頭坐擁大量不受保護的畫作、攝影、文字數據,其成果又有能有可以直接展示的娛樂性,甚至廉價大規模生產的商用價值,這或許便是 AI 這一項技術發展、對藝術創作起到促進的證明。在營銷的光環中,AI的時代已然降臨。AI的未來一片光明。似乎人人都可以在沒有基本功的情況下快速地成為「創作者。」畢竟廣告都口徑統一地說,快來7天上手AI 繪畫,潑天的富貴指日可待…

但這樣的情況,真的可以說是人類的藝術創作的進步嗎?

我想起剛過去不久的七月底,在聖地亞哥漫展上遇到的一件事。有天晚上,我們一群作者和藝術家在一個會場進行社交鍛鍊。那場活動的安排是讓大家學習如何在人群中識別潛在的合作夥伴。

中途,一位工作人員安差了一位臨時加入的大哥到我身邊,說他想和我們認識認識。大哥紮著一絲不苟的髒辮,穿著陽光清爽的極簡休閑服。他深情款款地向我們自我介紹說,他和他的好兄弟剛剛開始創業,他們非常崇敬我們這些人的才華和原創性,希望能夠創辦一家幫助和支持藝術家創作的公司。此處不為此人更為高超商業演講進行贅述。他順利拿到了許多人真心實意遞過的名片。

圖源:吉卜力工作室,《千與千尋》(2001)

圖源:吉卜力工作室,《千與千尋》(2001)聽了許久後,我有一事不解,便側身打探,「請問,貴司取好名字了嗎?」 話音剛落,他身子向後一仰,僅僅微微愣神後,便獻上標準商業微笑道,「取了,什麼什麼什麼AI。」 我沒有記住到底叫什麼,只聽到了關鍵詞AI。我瞬間毛骨悚然,感覺身邊站著的不是一個心懷寬廣的創業者,而是一隻披著羊皮的狼,伺機想把我們這些手無寸鐵的文字和繪畫工作者不吐骨頭地生吞活剝了。

「哇,好厲害,我完全不懂誒。」 使出畢生最拿不出手的演技後,我一溜煙跑了。

我曾經設想過,什麼情況下,AI作品可以才被認定為原創,可以被賦予版權而不會有爭議,不會冒犯藝術家呢?假如,有一個人自己寫了一個程序,隨後用自己人工創作的畫作為素材,合成了一組新的畫,那麼這個時候,這套由他自己的代碼和自己的筆跡產生的畫,是否當然能算正大光明的原創作品?

同理,如果一家公司聘了一群程序員寫了一個軟件,又聘一群藝術家為這個軟件畫了一堆畫,那麼這家公司大規模生產的作品,是不是因不涉嫌白嫖和抄襲,而合情合理了?

我猜那個創業大哥,就是如此考量的。可我現場第一反應還是害怕和委屈。為什麼?如此周到的商業企劃,究竟還有哪裡出了問題?

AIGC與「損失人性的人類」

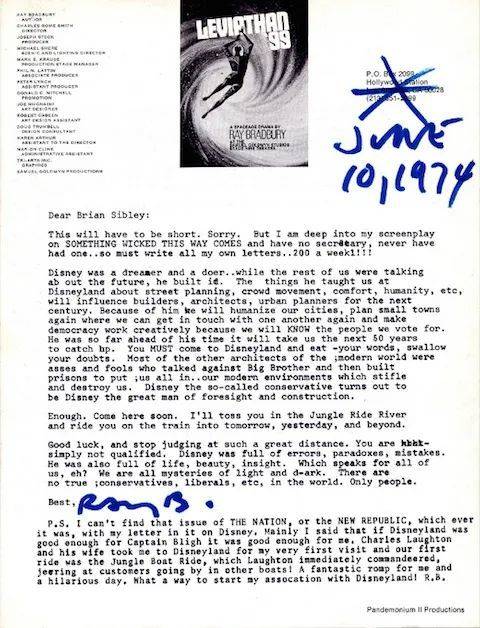

1974 年,英國作家Brian Sibley因為恐懼迪士尼樂園里的機械裝置,寫信向科幻小說作家Ray Bradley求助。Bradley在回信里表達了深深的不解。在他看來,無論是圖書,電影,還是機器,都不過是人類創造的副產品,人類的延伸,而不是人類本身。他不害怕機器,而是害怕人類,害怕損失人性的人類。

Bradley的回信·上半

Bradley的回信·上半誠然,AI彷彿突然賦予了許多沒有參與過藝術研習和工作的人,在創作領域中的話語權。AI讓曾經門檻很高,讓外行參不透,讓不經過長年累月的沉澱打磨無法實現的技藝,變成了不用領悟就觸手可及的玩具。

「人人皆是藝術家。」 AI看似大公無私的創作平等宣言,其實是剝奪了藝術從業者立場和權益的詭辯,人為造成了新的結構性的不平等。以畫畫行業為例,這些不起眼的結構性不平等包括——

1. AI模型開發者免費使用畫師們發佈在社交平台上的作品,作為素材。畫師卻需要付費購買和使用AI服務。

2. AI開發是年薪百萬的高薪工作。動畫工作卻不過月薪三千,難解溫飽。

在這樣「AI可以創新致富的」的價值觀營銷中,被無視的,是商業科技公司依賴動畫工作者們的無助,對動畫行業進行仗勢欺人的剝削。

我試圖和身邊的程序員們解釋,我和我的同伴為什麼想要做手繪動畫。由於實在講不明白道理,所以我總是跟他們講《小王子》的故事。

動畫和動畫師的關係,就像玫瑰和小王子的關係。讓我們珍視自己的作品的因素,是我們自己投入的精力和時間。時間允許我們和我們的作品一起成長。時間允許我們和我們的同僚,我們的合作者日漸熟絡。時間讓我們慢慢形成社區和文化。作品、團隊與社區、以及藝術家的自我,這三者之間關係,本是一個互相成就的正反饋系統。AIGC霸道的闖入正在有意無意地打破藝術創作領域的生態平衡。如果讓AI執筆,讓人類退出舞台,只充當一個類似於產品經理,承擔一個給出命令,然後在AI產物中做做挑選的角色,人類無論是被迫還是主動讓渡的,是想像的權利。

圖源:《小王子》(2015)

圖源:《小王子》(2015)再次繞回聖地亞哥漫展的現場紀事。

回顧這次旅途時,我發現在今年漫展的每一局研討會上,都有觀眾向台上的藝術家們提問,「你們怎麼看待AI問題?你們個人的工作受到AI的影響了嗎?」 大多嘉賓都表現得有些神色落寞。他們三言兩語不知從何說起,也不知路在何方。

多番交談下來,我大概可以肯定,與會者們之所以在SDCC現場反復盤這個問題,是因為行業不景氣。很多畫師需要找工作,可又無職可求,因而尋求原因。大家糾著AI的問題不放,不是想展示自己的思緒有多麼地與時俱進,而是想知道業內領袖群體會作出什麼樣的選擇。

在動畫夢工廠新片《荒野機器人》的發佈會上,導演Chris Sanders也毫不例外受到了拷問。他說,動畫向來都是藝術與科技共鳴的產物。每個動畫工作室發佈的最新的影片,都代表著他們現階段最高的技術水平。只是在夢工廠,他們仍然在乎傳統的藝術表達方式。在CG與日俱進的發展下,他覺得有些更加人文的情懷被遺忘了,所以他堅持他們要回到手繪的製作方式。

圖片拍攝於《荒野機器人》發佈會現場

圖片拍攝於《荒野機器人》發佈會現場就《荒野機器人》這一部影片的畫風開發而言,只有主角Ross在片頭剛剛登場時主要是以CG的方式進行表現,因為那個時候她就是一個不通人情的機器人,但在後來的故事中,她需要融入她去的那座荒島、和其他的動物產生情感共鳴,所以在那之後,Ross的身體和島上的其他動物的毛髮視覺效果當中,就更多地加入了手繪的表現。就現場兩次掌聲雷動的反應而言,也許,相對於AIGC這項技術的成熟度本身,我們更加關心和憂慮的,還是是大家對創作的立場。

如此反思下來,聲稱AI幫助我們提高創作效率的生意人和算法工程師,是不是未免有些傲慢。AI可以提供實質幫助的潛在研究方向有很多,比如,AI能不能幫助優化交通管理,檢測病情,追捕嫌犯,或者操持家務,解決無數代被累垮的家庭主婦的困境?AI到底為什麼要學習寫小說,要畫畫,要挑內容生成大顯身手?

有沒有一種可能,相對於提升效率,像動畫行業的從業者們那樣的很多人,更需要的,其實是更多的工作機會和更合理的薪酬保障。科技,應該為人類提供幫助,而不是與人類進行惡性競爭吧。

在頭腦尚且清醒的日子裡,我想我是希望人文藝術,這個由人類的思緒,體驗,和情感虛構出來的領域,可以作為人類精神的自留地和創意的生態保護區,被業內業外的同伴保護好的。

寫下這篇文章,我希望能給從事藝術創作工作的同行們帶來一些安撫——我想說,如果你在這場AIGC與創作者的衝突中感到了憤怒、失望、無力、自我懷疑等等的情緒,這其實都是合情合理,且可以被理解的。

本文來自微信公眾號:動畫學術趴,作者:Siz,編輯:彼方