美國科研還是世界第一嗎?

大部分指標顯示,美國的科學發展到從未如此強大。

美國過去五年獲得的盧保科學獎數量超過其他所有國家總和,並從20世紀中葉以來一直「稱霸」諾獎。2020年,兩家美國藥企帶頭研發了遏製大流行的疫苗。兩年後,加州一家初創公司推出了人工智能(AI)工具ChatGPT;美國一個國家實驗室突破了實現核聚變的基本障礙。

今年,美國將按計劃在研發上投入遠超其他國家的1萬億美元。美國的實驗室吸引著全球科研工作者,美國科學、技術、工程和醫學(STEM)領域有博士文憑的勞動力中,43%的人為非美國出生。

但是,隨著新一屆美國總統和國會的誕生,有些科學領袖擔心美國會讓位給其他科研強國,特別是中國——中國已經在許多領先的科學指標上超越美國。美國國家科學院主席Marcia McNutt在6月的一次演講中表示,「美國科學被認為——也正在——失去在STEM領域的全球統治地位。」

這些擔憂從研發資助受限,科學日益政治化,一直到關於移民的激烈爭論。這給人「美國對外國人越來越不友好的印象」,美國國家科學院、工程院和醫學院(NASEM)在8月發佈的報告中[1]寫道,提醒美國「不能再想當然地認為自己一直是全球卓絕人才的聚集地」。NASEM呼籲政府採取行動來吸納和留住國際人才,並提升美國STEM教育水平。

美國科學的未來在很大程度上取決於11月大選的結果。新任總統和國會的關鍵作用包括製定影響國際合作走向的資助計劃、移民政策和國家安全措施,為美國科學今後數年的發展指明方向。

基於對美國科學領導地位的擔憂,美國的現狀如何?選舉後又會是哪番景象?《自然》在此深入分析了決定美國科研未來的相關數據和關鍵議題。

一、失勢於中國

資金是科研的驅動力,美國長期以來一直處於科學技術的領導地位,很大一部分源於它的支出超過其他所有國家。算上政府和民間資助,美國2022年(有完整數據的最近年份)支出9230億美元,約佔全球研發投入的30%。

但隨著中國經濟的騰飛,中國的研發投入也增加到了8120億美元左右(經購買力平價調整)。照此發展,中國將在2030年前與美國持平(見「經費競賽」)。

來源:OECD/MSTI

來源:OECD/MSTI如果只看人才、科研產出和專利數量,美國的領先地位已然不保。2016年,中國的科學和工程論文產出已經位居世界第一。根據美國國家科學基金會(NSF)3月的一份報告[2],中國授予的科學和工程學博士學位數量在2019年已經超過美國;中國的國際專利申請數量在2021年躍升至世界首位。

多年來,專門分析科學指標的部分研究人員認為,中國的科研產出質量仍落於人後,但這一情況也有所改觀。比如,Web of Science數據庫的數據顯示,2020年,中國在全球前1%高被引論文(衡量高影響力科研的替代指標)中的佔比超過了美國(見「最高引論文」)。

來源:Clarivate/Web of Science

來源:Clarivate/Web of Science中國在工程學、化學、材料科學方面的優勢尤其明顯,而美國在生物學和醫學等領域保持領先。(見「誰是各個科學領域的第一名?」)

來源:Clarivate/Web of Science

來源:Clarivate/Web of Science統計引用量不是衡量影響力的一個完美指標:今年的一項研究發現,中國科研群體有強烈的「本土偏好」——即不成比例地引用自己國家的研究[3]。調整這一偏好後會拉低中國的位置——該研究認為會降至全球第四——但並不會很大改變其進行方向。

中國科研質量相對其他國家的進步還體現在其他方面。去年,中國在高影響力期刊中發表的論文數量超過了美國(見「高影響力期刊論文佔比」)。

中美兩國誰是第一有關係嗎?有些政治論調將這些趨勢說成是「零和博弈」。但在科研中,一國的勝利不必然等於另一國的失敗,俄亥俄州立大學的科研政策專家Caroline Wagner說道。

引用量靠前的論文全都是美國、中國和歐洲科研人員的合作成果,她說。如果中國等國家增加投入科研的資金,這也會惠及美國,只要美國能留住勇於創新的全球卓越科學家,並堅守美國自己的經費投入和科研質量,英國曼徹斯特大學的科研政策分析師Kieron Flanagan說。

二、「下落不明」的聯邦經費

當前關於美國科學的警鍾,有點類似政策圈每一代都會響一次的警鍾。比如2005年,美國國家科學院就發佈了一份《立於風暴之上》(RisingAbovetheGatheringStorm)的警示性報告,提醒全球化對美國競爭力的威脅[4]。

該報告的一個建議是將數學、工程學和物理科學的基礎科研經費增加一倍,與美國國立衛生研究院在1998年至2003年間的預算翻倍保持一致。決定資助程度的美國國會在2007年通過一項法律承諾會這麼做,但議員後來沒有兌現這些承諾。

歷史正在重演。2022年的矛頭指向了中國,國會聯合通過了《芯片與科學法案》(CHIPS and Science Act),該法案批準將2800億美元用於推廣美國半導體產業並增加多個主要科研機構的預算。這項立法的一個主要受益者是NSF,NSF在2023年的預算增加了11%至99億美元,但國會在敲定今年預算時又跌回了91億美元。

作為GDP的一部分,對NSF、美國能源部科學辦公室以及美國國家標準與技術研究院——都是物理科學基礎科研的主要資助機構——的公共投資比1997年以來的任何時候都低,美國大學協會政府關係與公共政策副主席Matt Hourihan表示(見「聯邦科研強度減弱」)。美國科研投入佔GDP的份額仍在增加,但這是因為來自民營企業的研發投入填補了這一差額。

來源:OECD/MSTI

來源:OECD/MSTI「我們一定要讓聯邦政府的研發資助回到健康的軌道上來,」美國前總統拜登的科學顧問、白宮科技政策辦公室(OSTP)主任Arati Prabhakar說。民間研發的強勢上揚對就業和經濟很好,但無法取代聯邦投入的規模,她向《自然》表示。

確實,這些趨勢解釋了中美權力平衡的變化,分析公司科睿唯安(Clarivate)科學信息研究所首席科學家、常駐倫敦的Jonathan Adams表示。Adams指出,美國在其主要投入領域保住了領先地位,如生物醫學研究。相比之下,中國正在材料科學、物理科學和計算機科學這些美國投入不夠的領域趕超美國。

1月將面臨的新問題是,下一屆總統和國會是否能共同推進兩個政黨之前對科研資助作出的承諾。這在很大程度上要看誰將控制當前分裂的參眾兩院——當前民主黨擁有參議院的控制權,而共和黨在眾議院中佔多數席位。

在決定開支的優先事項時,無論總統對預算有何提議,國會一般會自己決定。比如,雖然特朗普總統曾反復要求削減科學預算,但正是在他上一任期間,國會打破了自己設定的預算上限,除了特朗普政府要求增加的國防開支外,還大舉提高了對科研機構的經費支持,美國生物實驗學會聯合會的公共事務處負責人Jennifer Zeitzer說。

如今,議員們再次受限於在2025年前控制整體開支的預算協議,這可能會增加提高STEM開支的難度,但尚不清楚新一任總統和國會在明年會有哪些討論結果。

Zeitzer說:「我叫它甩鞭效應。」變化的政治風向不斷用重大承諾「衝擊」資助機構——偶爾也會帶來大額投入——但最終不可避免地回到緊縮。一半時間內,資助機構只能在臨時預算和政府停擺的風險下行事。Zeiter說:「如果這樣的光景還要持續20年,我不知道我們哪來的競爭力。」

三、國外人才的重要性

由於美國非常依賴國際人才來帶動它的科研引擎,所以一個關鍵問題是,美國是否能一直保持全球科研人員嚮往研究和工作的目的地。相關數據的解讀方式有好幾種。

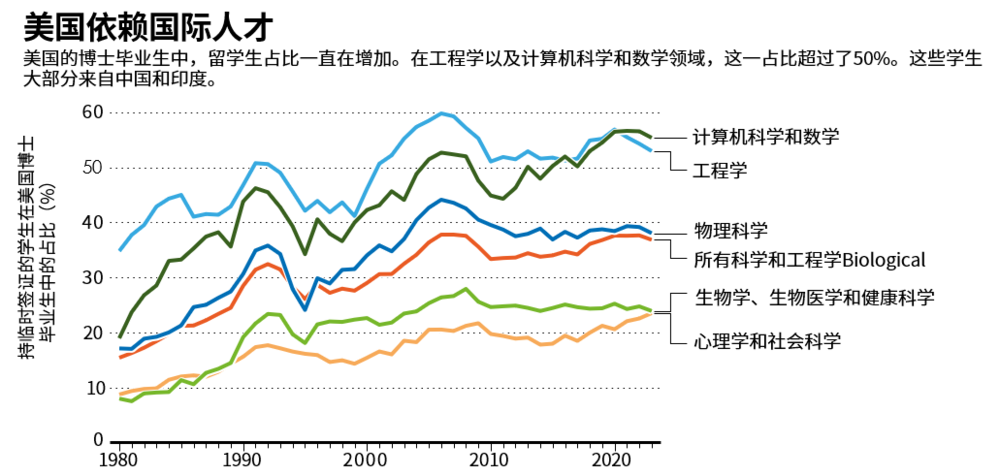

美國對海外科研人員的依賴更大:去年畢業的超過1/3的科學和工程學博士為留學生(持臨時簽證),計算機科學的比例達59%(見「美國依賴國際人才」)。「我們對外國人才的依賴程度已經達到了歷史高點。」科技巨頭IBM在紐約的科研主管、管理NSF的美國國家科學委員會現任主席Darío Gil說。

來源:NCSES

來源:NCSES這些學生大部分來自中國和印度,而中國更是遠超印度。根據2022年的數據,77%的在美獲得博士學位的中國留學生表示,他們計劃留在美國,這個比例在之前五年里只有小幅下降。

根據經合組織的數據[5],整體上,美國仍是國際留學生的首選地,美國在2020年擁有全球15%的留學生——2020年是有可比較數據的最近年份。

但也有跡象表明,美國的優勢可能在失去。美國的留學生佔比自2000年的23%以來一直在減少[5]。雖然入學人數在疫情期間的短暫下跌後恢復至歷史高點(見「國際留學生反彈」),但美國在中國頭部人才的眼中是否仍有足夠吸引力卻是一個問題。

來源:ref.2

來源:ref.2中國仍然是美國首要科研合作對象,但中美研究人員合作的論文數量卻在下降——儘管中國與競爭對手的合作一直在增加(見「中美合作降溫」)。

來源:Scopus

來源:Scopus某些國會議員或許很樂意看到這樣的趨勢。他們聲稱由美國納稅人資助的研究落入中國軍方手中是危險的,國會共和黨人正在推動立法限制大學科研人員能開展的合作種類。

移民和科研安全的問題在特朗普上一次執政期間達到頂峰。首先是主要影響多個穆斯林佔多數國家的臨時旅行禁令。隨後是聯邦政府打擊學術間諜的「中國行動計劃」(China Initiative),這個計劃因誘捕與中國有聯繫的學者而被譴責為種族主義,包括許多美籍華裔公民。

拜登後來終止了這兩項政策,但許多學者表示,特朗普獲選後可能會重新恢復。10月,特朗普承諾將重啟旅行禁令,而控制美國眾議院的共和黨也已批準立法,一旦通過基本上將重啟「中國行動計劃」。

這些緊張局勢可能已經帶來了衝擊:美國調查顯示,許多中國研究人員擔心會在「中國行動計劃」後受到偏見。今年發表的一項研究[6]分析了中國學生對申請美國博士課程的傾向,並與非中國學生的對照組進行了對比。兩組到2016年的步調基本一致,但到了2019年,中國學生的入學意願降低了15%,他們更多地前往非美國的英語國家深造。(疫情期間入學率大幅下降說明該研究無法可靠地外推至後面幾年,該研究尚未經過同行評議。)

雖然中國學生在美國大學的入學率在疫情後迅速恢復,但中國頭部優秀的學生可能會另謀高就,紐約錫拉丘茲大學的亞洲/亞裔美國人研究項目主任馬穎毅說,激進的反中國論調可能是一個原因,但中國研究生擁有更多本土機遇以及工作簽證難也是原因。

另一個國會更容易解決的問題,是美國給永久居民頒發的「綠卡」配額,康奈爾大學移民學者、近期在拜登的白宮OSTP就職的Amy Nice說。拜登政府一直在現有法律制度下向著這個方向努力,但最終要由國會決定是否增加綠卡數量。Nice說:「這是國會解決這個問題的一個辦法。」

不是所有人都認為美國學術機構的國際人才危機迫在眉睫。紐約的國際教育協會首席執行官Allan Goodman指出,美國不是唯一對移民施壓的國家:加拿大、英國等國家也在這麼做。這意味著國際留學生能選擇的非美國國家更少了。

Gil還表示,他沒有看到證據顯示中國學生不願意來美國。「來美深造的意願非常大,」他說,一個更大的問題是如何鼓勵美國學生投身於科學技術,他提到美國學生的數學成績一直在下滑。

四、校園文化戰

在美國大學里,各種問題滋生著日益緊張的情緒,包括加沙-以色列戰爭,推動多元、平等與包容的行動,跨性別個人的權利等。在政治兩極化的大背景下,這些文化戰吞噬著大學校園,導致一些議員對科研人員的研究和教授內容作出限制,並削減了鼓勵多元、平等與包容的政策。NASEM在8月的報告[1]關注了這些情緒,擔心美國在外國人心中的形象開始受損。該報告指出,「一個國家吸引和留住人才的主導性優勢是它的無形資產:價值觀、自由和機遇。」

和拜登一樣,前副總統卡瑪拉·哈利斯曾被認為會推進科學友好的預算,重視科學在解決氣候變化和改善公共衛生方面的作用。而特朗普和他任命的團隊在執政期間反復貶低政府科學家和機構,尤其是在氣候變化和公共衛生這類議題上。

許多政治科學家擔心特朗普第二個任期會讓政府科研人員的處境更不堪。特朗普拒絕承認他沒有獲勝的任何選舉結果,他還承諾動用聯邦政府的權力進行政治報復,科研群體擔心他會將數千名聯邦科學家替換成順從的政治任命官員。這會進一步削弱科學在製定法律規定中的作用,影響溫室氣體排放到藥物研發的各個領域。

無論哪個政黨最終獲得總統和國會的控制權,美國科學的命運已經與日益兩極化的社會緊密交織,在這樣一個社會中,對許多機構的信任幾十年來屢遭侵蝕。

目前為止,「科學」仍是一個局外人,得到了大部分公眾的支持,但一旦兩極化觸及了從疫苗到全球變暖的各種議題,這一切就會改變。加州大學伯克利分校的政治科學家Henry Brady說:「如果科學和學術成了意識形態的探索。」他說,「它們的生存就會變得艱難。」

參考文獻:

1.National Academies of Sciences,Engineering and Medicine.International Talent Programs in the Changing Global Environment(National Academies Press,2024).

2.National Science Board&National Science Foundation.Science and Engineering Indicators2024 NSB-2024-3(NSB,2024).

3.Qiu,S.et al.NBER Working Paper 32468(National Bureau of Economic Research,2024).

4.National Academy of Sciences,National Academy of Engineering&Institute of Medicine.Rising Above the Gathering Storm(National Academies Press,2005).

5.National Science Board&National Science Foundation.Higher Education in Science and EngineeringNSB-2023-32(NSB,2023).

6.Flynn,R.NBER Working Paper 32622(National Bureau of Economic Research,2024).

本文來自微信公眾號:自然系列 (ID:nature-portfolio),作者:Jeff Tollefson、Richard Van Noorden,翻譯:施普林格·自然上海辦公室,原文以The US is the world’s science superpower—but for how long?標題發表在2024年10月23日《自然》的新聞特寫版塊上©nature,doi: 10.1038/d41586-024-03403-4