歐洲萬億美元科技巨頭為0,被美國「泰坦」無情碾壓!LeCun轉評

新智元報導

編輯:靜音

【新智元導讀】三家最具價值的AI初創公司——Anthropic、OpenAI和xAI——都紮根美國。且美國有7家科技公司的市值達到萬億美元,而歐洲一家都沒有。為什麼歐洲沒有市值萬億美元的公司?分析指出,缺乏經驗豐富的創始人最為核心。此外,LeCun認為,有雄心的工業研究是整個初創生態的重要催化劑。

你可能不知道,全球競爭AGI的起跑線,其實早在2010年就畫在倫敦街頭。

DeepMind,於2010年在倫敦成立,比Anthropic和OpenAI早了好幾年。

然而,儘管DeepMind早早在倫敦成立,後來還是以約4.4億歐元的價格賣給了Google,如今世界聞名。

諸如此類的例子太多,歐洲一次又一次地錯失機遇,導致美國已經領先歐洲好幾條街。

三家最具價值的AI初創公司——Anthropic、OpenAI和xAI——都紮根美國。且美國有7家科技公司的市值達到萬億美元,而歐洲一家都沒有。

即便以這個市值的十分之一為標準,美國有33家科技公司市值超過1000億美元,而歐洲僅有4家。

為什麼歐洲至今沒有誕生萬億美元市值的科技公司?

《金融時報》作者Ian Hogarth發表了一篇評論文章,對這一問題做了深入的剖析。最終分析指出,缺乏經驗豐富的創始人是最根本的因素。

隨後,LeCun在領英上轉發了這篇文章,並補充了另一個重要因素:過去十幾年里,人工智能領域幾乎所有的基礎性創新都不是來自初創企業,而是來自資金充足的大型行業研究實驗室,例如Google、Meta、微軟及其他少數公司。

缺乏經驗豐富的創始人

根據Hogarth的分析,一個常見的解釋是,歐洲落後於美國的原因是過度的監管。確實,歐洲的創始人在面對繁瑣的官僚程序時,比美國同行要承受更多的拖累。

以德國為例,公證程序為籌集資金的創始人,特別是天使投資者,增加了巨大的負擔。這顯然對初創生態系統是不利的。

另一個歐洲普遍存在的問題是,一些大學在知識產權商業化過程中佔有高比例的股權,這使得外部投資者幾乎無法進入。

不過,Hogarth認為,這些都不重要,創始人的作用才是最關鍵的。對於一些拚勁十足的創始人來說,官僚障礙並不是核心障礙。

但要成為一名經驗豐富的創始人也不簡單。科技創業是一門技藝,越練,才能越精。

比如,Hassabis在2010年準備為DeepMind籌集第一輪資金時,他比別人更清楚該怎麼做——直接奔矽谷找彼得·蒂爾和埃隆·馬斯克,而非浪費時間去尋求保守的歐洲投資者。

而且,更有經驗的創始人也往往喜歡挑戰更大的難題。

馬斯克就是典型例子——他在1995年創辦的第一家公司Zip2是一家互聯網城市指南,1999年創辦的第二家公司是一家在線銀行,而2002年創辦的第三家公司則是一家太空探索公司。

如何解釋這種野心的提升?或許最深層的原因是,創過一次業後,你會明白其中的艱難。正因如此,如果再來一次,你會更堅定地選擇一個足夠激勵人心的目標,讓它值得你去面對那些註定無法避免的低谷。

當然,這裡面也有一種自然選擇的機制——任務越困難,所需的技能水平越高,第一次創業的創始人成功的可能性就越小。

缺乏敢於冒險的投資者

不得不說,敢冒險的投資者往往也是經驗豐富的創業者,兩者之間有著深刻的聯繫。

這些人往往是最大膽資本的來源,他們資助的初創公司通常承擔更高風險,或者需要更長的孕育期才能開始運作並盈利。

在矽谷,超過60%的頂級風險投資基金合夥人本身就是企業創始人,而在歐洲,這一比例僅為8%。這種差距直接影響了風險偏好。

讓我們回到DeepMind的故事。

2014年,成立僅四年的DeepMind被Google以4億英鎊收購。如今,Hassabis領導GoogleAI,從AlphaGo到AlphaFold接連突破。

早在2018年,Hogarth就曾在一篇名為「AI Nationalism」的文章中討論過DeepMind被收購對英國的損失,而到了2024年,這一問題顯得更加尖銳。

博客地址:https://www.ianhogarth.com/blog/2018/6/13/ai-nationalism

發生了什麼?他認為,問題的根本在於,Hassabis在追求自己使命的過程中,沒有獲得足夠大膽的資本支持。

相反,Google創始人Larry Page能夠為Hassabis提供數十億美元的長期高風險資金,由此成就了DeepMind。

想像一下,如果當年歐洲有人敢站出來支持Hassabis,今天的AI格局會否不同?

類似的故事還在上演:Google投入了數十億美元,重金押注自駕車和量子計算,而這些技術可能需要十年才能盈利。

還有一個例子就是核聚變。核聚變本該是歐洲的強項:它在核聚變研究上的公共投資超過美國,科學家更多,技術領先。

例如英國的聯合歐洲托卡馬克(Joint European Torus),它創下了聚變功率的紀錄;以及德國的溫德爾史丹7-X,這是全球最先進的斯特拉拉托反應堆。

歐洲理應有機會獲勝。但是看看私人初創公司,你會發現美國有四家籌集了超過5億美元的資金,而中國只有一家,歐洲則一個都沒有。

歸根結底,這仍然與大膽的創始人主導的資本投資密切相關。美國籌資最多的聚變初創公司,其早期資金來自薩姆·奧特曼、維諾德·科斯拉和比爾·蓋茨等經驗豐富的創始人。正是他們這種樂觀擁抱高風險的精神,推動了下一代技術的突破與發展。

不過,我們也能看到歐洲開始嘗試這種方式。2021年,Spotify創始人Daniel Ek以1億歐元支持AI防禦公司Helsing,當時沒有其他投資者願意接盤——他是唯一一個願意承擔這種風險的人。

這一賭注奏效了。Helsing隨後拿下多個重大政府軍事合約,並在接下來的三年中吸引了超8.3億美元的風險投資。

這樣的案例在歐洲太少,但卻展示了轉機的可能性。

別再賣公司了

我稱經驗豐富的創始人為「關鍵物種」,不僅因為他們創辦和投資更大膽的公司,還因為他們以微妙方式扶持下一代創始人。

比如,Napster聯合創始人Sean Parker用自己的失敗經驗幫了Mark Zuckerberg一把:他建議小紮確保董事會完全由自己掌控。

這在2006年尤為關鍵,Yahoo開出10億美元收購Facebook,但Zuckerberg果斷拒絕,儘管董事會傾向賣掉公司。如今,Meta已是萬億美元球會成員。

2005年,Facebook 創始人馬克·朱克伯格(Mark Zuckerberg)和達史甸·莫斯科維茨(Dustin Moskovitz),以及當時公司的總裁尚恩·帕加(Sean Parker)在加利福尼亞州

Spotify創始人Ek的故事類似。第二次創業時,他也拒絕了Google的10億美元報價,堅持獨立,如今Spotify市值950億美元。簡單來說,想衝刺萬億美元估值,關鍵是別過早「清倉」。

當然,沒賣出去也可能是對方的失誤。1998年,Google創始人試圖以100萬美元賣給雅虎,雅虎拒絕;2002年雅虎開價30億,但Google要價50億,交易再次泡湯。今天,Alphabet市值超2萬億美元,而雅虎早已成歷史。

歐洲也有類似案例:荷蘭支付公司Adyen未出售,如今市值460億美元;Arm因2020年英偉達收購案被阻止,市值飆至1430億美元。若當時交易成功,英偉達的霸主地位可能更無法撼動。

偉大的公司需要時間。ASML自1984年紮根芯片製造,如今市值超2750億美元;Nvidia成立17年時,市值不過100億美元,而現在已達3.4萬億美元。

如果歐洲想誕生科技巨頭,需要創始人和投資者以鋼鐵決心堅守初心,拒絕早早套現,堅持長期建設。

工業研究是催化劑

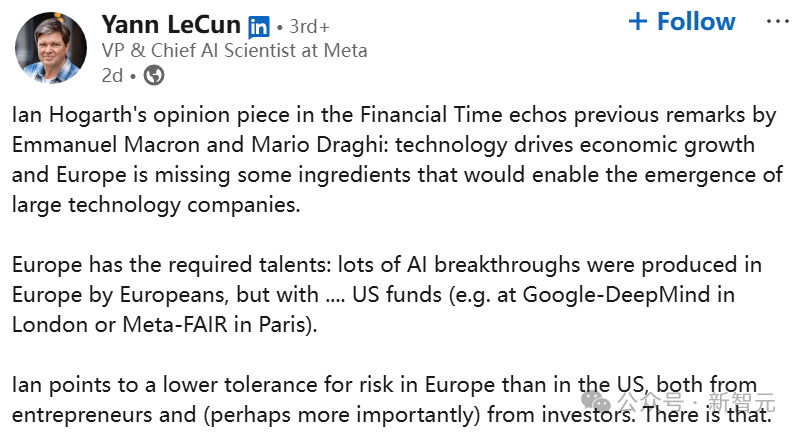

Meta研究負責人Yann LeCun在回應《金融時報》文章時指出了一個關鍵因素——

過去12年,幾乎所有AI基礎創新並非來自初創公司,而是來自像Google、Meta和微軟這樣的科技巨頭資助的研究實驗室。

LeCun認為,DeepMind如果不被Google收購,是無法生存下去的。

作為一家獨立公司,DeepMind的原始商業模式並不現實——一方面是因為長期研究的成本太高,另一方面是他們對開發通用人工智能(AGI)的時間表過於樂觀。

20世紀80年代,歐洲仍有一些重要的研究實驗室,如西門子、法國電信和阿爾卡達等。但LeCun認為,這些公司未能像美國科技巨頭那樣,讓研究事業變得具有吸引力。

LeCun認為,有雄心的工業研究是整個初創生態的重要催化劑。

他以2015年Meta AI研究實驗室(FAIR)在巴黎的成立為例:這幾乎單槍匹馬地複興了巴黎的AI初創生態系統,如今巴黎是歐洲最活躍的AI中心。

Mistral的總部就設在巴黎,前不久剛剛放出124B多模態巨無霸Pixtral Large。今年6月完成融資後,Mistral的估值已達到約60億美元。

參考資料:

https://the-decoder.com/why-europe-doesnt-have-a-trillion-dollar-company-according-to-metas-head-of-ai/

https://www.ft.com/content/e3e23aea-eb4d-42dd-a9ea-9ae267b8f507

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7269103537026908163/