專訪|達內兄弟:人物是這個世界的見證,讓電影去提出問題

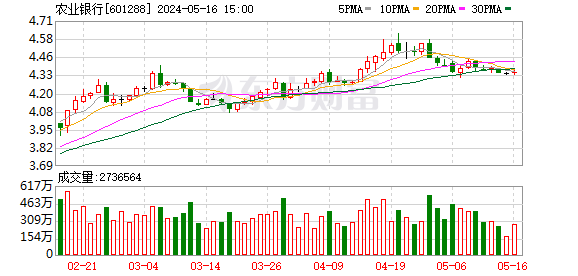

從1996年的影片《—諾干金》亮相康城電影節開始,比利時導演達內兄弟的電影持續受到康城的青睞。《羅塞塔》和《孩子》兩度斬獲金棕櫚大獎,加上《年輕的阿邁德》(最佳導演獎)、《羅爾娜的沉默》(最佳編劇獎)、《單車少年》(評審團大獎)、《他人之子》(最佳男主角)等作品,並不算特別高產的這對導演兄弟,幾乎包攬了康城的所有榮譽。近乎社會手術刀式的寫實風格和毒辣又不失仁厚的現實關注眼光,使他們當之無愧地躋身於世界最重要導演行列。

達內兄弟電影回顧展海報

達內兄弟電影回顧展海報對於上海影迷來說,2023年開年的第一道大餐,毫無疑問是達內兄弟電影回顧展。本次展映從1月6日開始,在MOViE MOViE影城等3家影院集中放映了達內兄弟導演的10部影片。

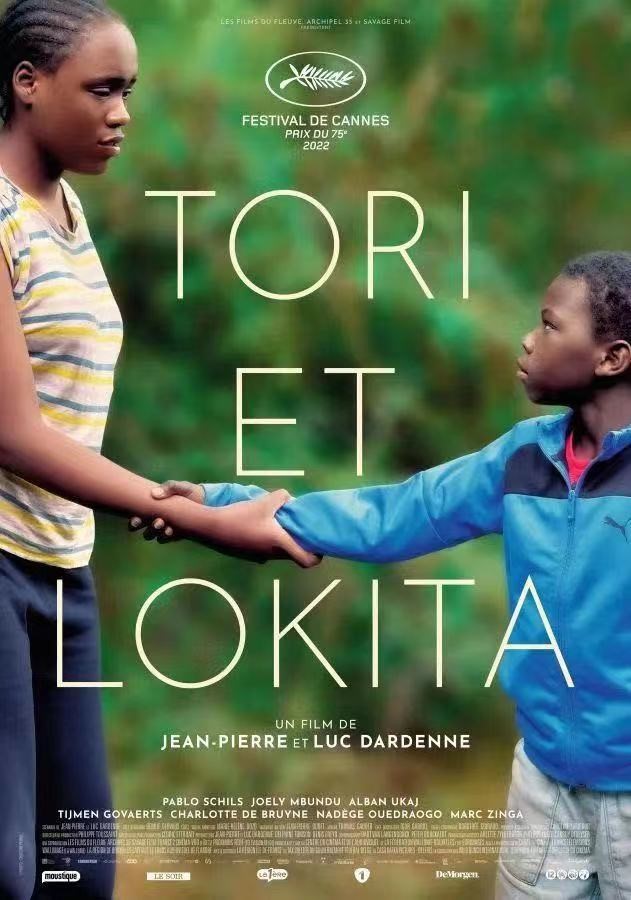

值得一提的是,達內兄弟的最新力作《托里和洛奇塔》也在此次展映的片單之中,上海影迷也成為全國首批在大銀幕看到這部收穫第75屆康城電影節“75週年大獎”的觀眾。

達內兄弟,左為讓-皮埃爾,右為呂克

達內兄弟,左為讓-皮埃爾,右為呂克在達內兄弟構建的電影世界中,經由大量的實景拍攝、自然光照明、非職業演員的使用、現場同期聲錄音等手法所形成的粗礪的影像感彷彿是對社會現實的直接截取。以電影為刀,影像的利刃一次次剖開後工業時代的歐洲工業城市背景下屬於底層人的困境與社會現實。

失業工人、無法獲得身份的移民、被拋棄的青少年,這些邊緣人群在他們的電影里艱難而生動地“活著”,有時遊走在善惡曖昧的界限邊緣,有時也和生活的罅隙摩擦出些格格不入又自成一體的浪漫華彩。

從早期剛剛脫離紀錄片創作,尚處實驗摸索階段的《法爾什家族》《我想你》,到奠定達內風格使兄弟二人名聲大噪的《一諾千金》《羅賽塔》;從《單車少年》《孩子》等影片中素人演員的真實感染力,到《兩天一夜》中瑪麗昂·歌迪亞的顛覆驚豔演出;從通過大銀幕本身對影像的凝望,到一場場不同主題的影迷與資深電影文化學者的映後交流,此次達內兄弟回顧展呈現出系統的脈絡和豐富的活力。

達內兄弟與觀眾現場連線

達內兄弟與觀眾現場連線1月15日,影展閉幕的最後一場電影《托里和洛奇塔》放映結束後,達內兄弟與觀眾進行了現場連線的交流。從影片橫跨十年的創作曆程到兄弟二人跨越近四十多年的合作,導演與觀眾暢所欲言。在聽說自己的電影在IMAX銀幕上進行展映後,電影大師露出了意外又驚喜的可愛表情。

《托里和洛奇塔》講述了一對非親緣關係的非裔姐弟為了獲得合法身份鋌而走險的流亡旅程。據介紹,影片創作的過程跨越了10年,十年中他們拍攝了《兩天一夜》和《年輕的阿邁德》兩部電影,到再回到這個故事時,從最初的創意,到最終的呈現,影片的設想發生了許多變化。

《托里和洛奇塔》海報

《托里和洛奇塔》海報“我們的電影講述了一個關於友情的故事,一段美麗而炙烈的,沒有遭受背叛,而是堅不可摧的友情。”達內兄弟在關於這部電影的自述中談到,當我們設想這樣的友情可以成為這部電影的核心時,我們才感覺到洛奇塔和托里這兩個主角作為獨特的個體變得鮮活起來。他們開始超越媒體定義的所謂‘無人陪伴的外國未成年人’的少年移民者形象,他們也不再僅僅是為了說明一個案例、一種情況、一個主題或一個話題而存在。不是說他們的處境不重要。恰恰相反,正因為這段充滿力量的友情,他們作為流亡的、孤獨的、被剝削的、被羞辱的青少年形象獲得了一個新的維度。”

《托里和洛奇塔》劇照

《托里和洛奇塔》劇照在這部電影中,達內兄弟罕見地給出了明確的悲劇性結局,當小男孩絕望地呼喚著洛奇塔卻再也得不到回音,殘酷的社會剝削和如浮萍般的底層命運成為確鑿的罪證被凝結在銀幕之上。由此,這部電影也被視為達內兄弟最具戲劇性和最“憤怒”的一次表達。

談到這樣的情節設置,達內兄弟表示,“影片的出發點是為了描繪友誼,他們要為提出的問題找到解決方式——如何讓洛奇塔擺脫身份,托里希望通過假裝姐弟的方式,但發現這條路行不通,他們需要重新的解決方式,找到的方式卻越來越糟糕和可疑的,故事的衝突就這樣呈現開了。在這樣的黑暗中,要擺脫只能通過死亡,他們的友誼並不是通過具體的拯救脫離,但這樣的結局給了人物以救贖。”同時,達內兄弟也談到,對這部影片來說,他們想要揭露一些沒有父母在身邊的歐洲未成年移民的生活境遇,“畢竟其中有很多孩子可能就是這樣消失,不知所蹤了。”

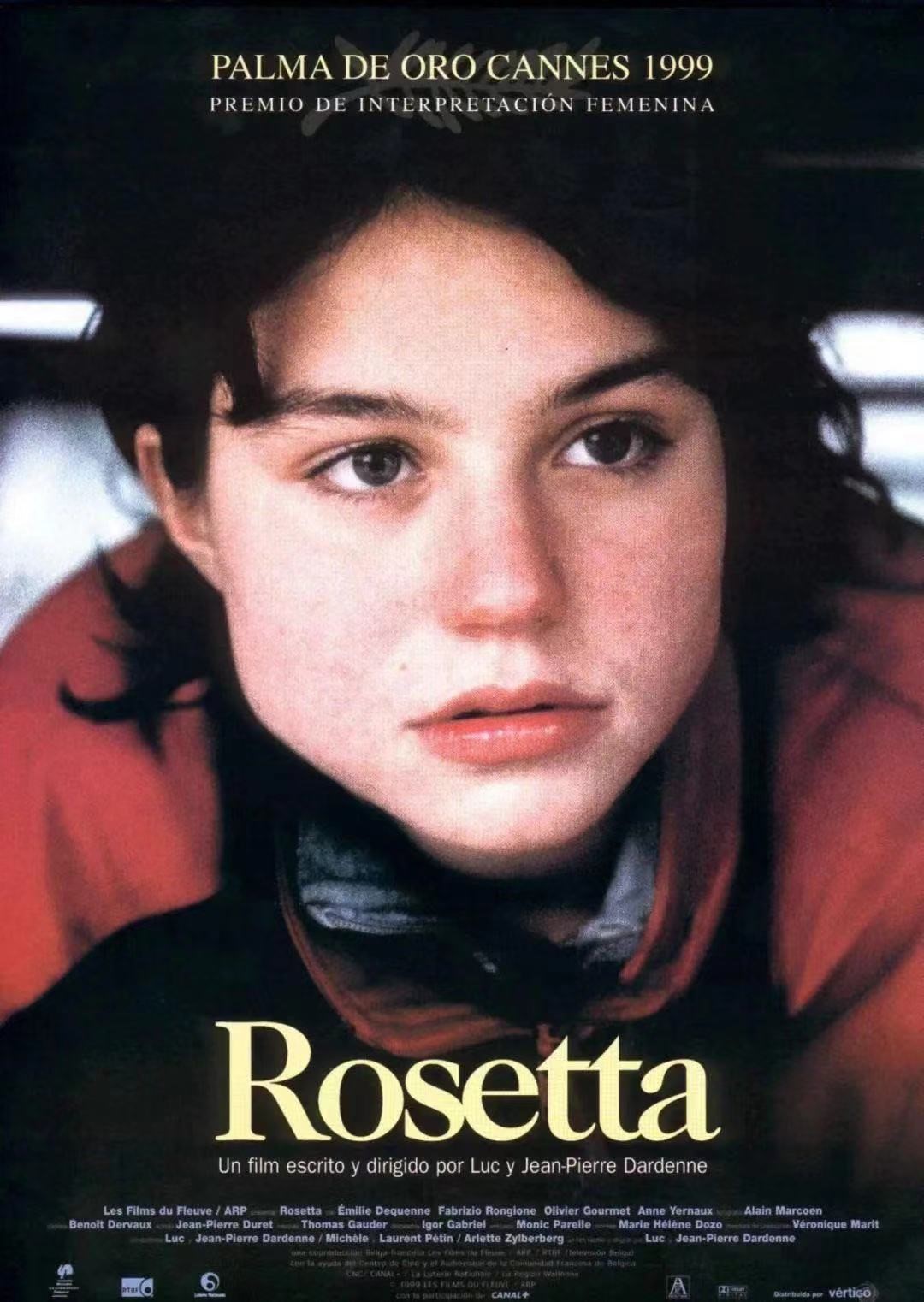

《羅賽塔》海報

《羅賽塔》海報對現實的高度關注,對社會問題的揭示和反思,對弱勢群體的人文關懷構成了達內兄弟作品的顯著特徵,使他們成為當今世界恪守現實主義電影創作的中堅力量。有人認為達內兄弟的電影可以視為絕佳的社會研究範本,而他們的影片甚至為改變世界貢獻過令人振奮的積極案例——獲得金棕櫚大獎的《羅賽塔》令比利時政府注意到當時大批底層人民因為電子信息技術的衝擊而失業,社會底層的勞工生活很難得到保障。比利時政府由此製定了新勞動法《羅塞塔計劃》,規定付給未成年工人的工資低於法定最低工資是違法的。“羅塞塔青年就業扶助計劃”在當時成功地幫助超過比利時4%的青年失業人口實現就業。

影展閉幕當時,澎湃新聞記者與達內兄弟進行連線專訪,談及對電影創作的觀念和方法,以及當下對於電影、社會和人的思考。

【對話】

每一部電影都是與電影中的人物相遇

澎湃新聞:許多中國觀眾此前是通過DVD認識你們的電影,舉辦影展對你們來說是否意義特殊?

呂克·達內:我們很高興大家能在大銀幕上看到這些電影,因為我們在製作電影的時候,就是為大銀幕來拍攝的,通過回顧展,可以讓更多的人去把看電影作為一種事件,在電影結束之後他們可以討論,所以我們非常感激這次回顧展,讓中國的觀眾瞭解到我們的電影。當然他們在家裡面看,或者在更小的屏幕上看也很好。

達內兄弟電影回顧展外景

達內兄弟電影回顧展外景澎湃新聞:你們的許多作品似乎都是從社會新聞中獲得靈感的來源,從社會新聞事件到電影成片,在你們的工作中,會經曆怎的過程?

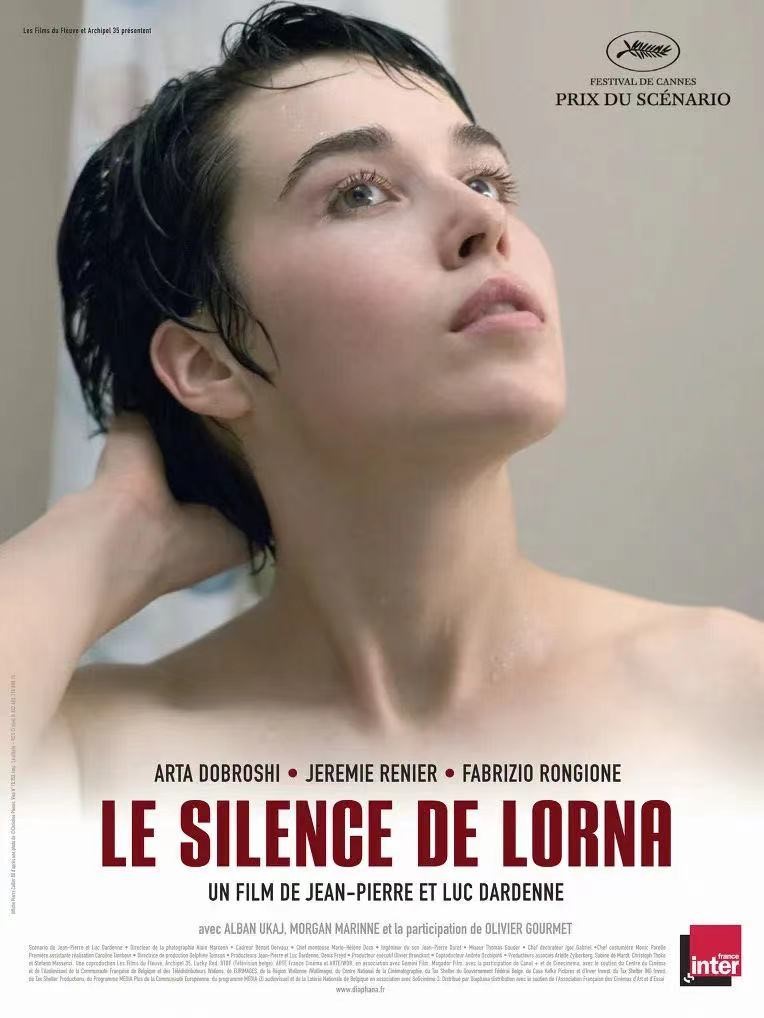

呂克·達內:並沒有一個固定的方法,並非所有的電影都是社會新聞的改編。的確有一部分電影是從社會新聞當中來的,比如《羅爾娜的沉默》這部電影,是從街上的流浪漢那裡聽說的。比如說阿爾巴尼亞的黑幫,他們會組織把阿爾巴尼亞的妓女嫁給比利時人,這些妓女就獲得比利時國籍,接著她就可以再進入俄羅斯的黑幫,因為俄羅斯的黑幫沒有比利時國籍,就是這樣來解決後者的國籍問題。一般會把這些阿爾巴尼亞妓女嫁給比利時那些吸毒的人,一開始答應給吸毒的人5000歐元,過半年需要再給他1萬歐元辦理離婚。那麼在半年當中,這些人在想一個辦法,把吸毒的人給搞死,通過製造過度吸毒的假象,那麼警察一般就不太會發現。當時聽到這麼恐怖的新聞以後,我們就在想,這個妓女和流浪漢或者吸毒鬼在一起,會不會他們慢慢有了感情,她還願不願意自己的法定伴侶死亡,會不會同情他們?這就使這個故事從一個社會新聞轉成了一個倫理問題,也就有了後來電影圍繞的核心。

《羅爾娜的沉默》海報

《羅爾娜的沉默》海報像《托里和洛奇塔》就不是從新聞中來,我們十年前想要做以兩個孩子為主角的故事,想拍沒有父母陪伴的未成年兒童,當時做了相關方面的社會調查,但一直沒有實現。真正劇本創作從兩年前開始,相比十年前最初的故事發生了變化。每個電影有不同的方式。

澎湃新聞:這次影展展映了諸如《法爾仕家族》《我想你》這樣非常早期對影片,也放映了最新的作品《托里與洛奇塔》,你們覺得自己一路的創作發生了怎樣的變化?不斷描摹各種無望的底層生活,看待這個世界的眼光會更憤怒或趨於平和嗎?

讓-皮埃爾·達內:這個問題很難回答,但也不難。每一部電影對我們來說都是全新的經曆,拍攝每一部電影都是與電影中的人物相遇,也會讓我們自己變得更加豐富,我們就不再是原來的自己了。但是我們從來沒有預先做過什麼計劃,要變得更怎麼樣或者不怎麼樣。

你剛才又提到的“憤怒”這個詞,我猜可能是針對剛剛放映的這部電影《托里與洛奇塔》,確實它看起來好像比之前的電影有更多的對社會現實的揭示和批判,看起來好像我們想要通過電影見證到什麼,但這並不意味著這是我們有意為之的計劃,要讓我們的創作朝著更有揭露性、更憤怒的方向走。

到下一部的話,也許那個詞彙就會變成我們更加“純真”了,我希望我們要把自己放到一個更純粹的狀態,從新開始製定一部新的電影的拍攝計劃,當然有的時候能做到,有的時候做不到。

避免自我重複,讓事實說話

澎湃新聞:許多影迷會好奇你們二位的合作方式,以及這麼多年,你們自己創作狀態和審美總是會保持同步嗎?有沒有相互審視的過程?

呂克·達內:我們能夠組合在一起是因為我們想做同樣的電影,我們合作時並不是要達成不同觀點的折中,而是想要感受到一樣的願望,長久以來就是這樣的。當然我們不是一切都要同時一模一樣,建構過程中有不同的方式和道路,但感覺更像人有時候會自己和自己對話和討論。我們一般也不會相互評價對方,不會討論拍完的電影哪裡拍得好或者不好,因為每當我們拍完一部,我們就想再拍下一部,嚐試著不去自我重複,不在不同的電影當中講同樣的故事。我們不希望大家花一個多小時又看了類似的故事和類似的人物,我們通常在創作之初互相討論新的故事結構應該是怎麼樣的,它的拍攝應該用怎樣的鏡頭來完成。我們的攝製團隊也是比較穩定的,我們所有的成就和這個團隊是分不開的,當然如果團隊有一些調整的話,我們還是會繼續走下去。

《呂克·達內電影手記》書影

《呂克·達內電影手記》書影澎湃新聞:呂克導演曾在電影手記中寫到,“可以說,從《一諾千金》開始,我們所有的電影都是伊曼努爾·列維納斯(Emmanuel Levinas)這句話的變奏:‘無法逃遁,這就是我。’”這也是這次你們回顧展的主題,能具體談談這句話之於你們創作的意義嗎?

呂克·達內:這句話是關於“他者”和自我關係的,他者有可能是自我的另外一個聲音,可能我們沒有回答,但是有一個聲音依然在拷問我們對於生命或者對某件事,起到不可推卸的責任。

《一諾千金》劇照

《一諾千金》劇照比如《一諾千金》當中,年輕的男孩可能一開始對於他所要承擔的責任是拒絕的,但是死者遺孀阿西塔一直呼喚著他去實踐他的諾言。這種他者的聲音就像是一種倫理的質詢,同時是他內心的聲音,此時的“他者”同時也就成了他自己的投射,他所經曆的拷問也是自我不斷問詢的過程。

但這種哲學思考並不是指引或啟發我們創作的動機,電影不是為了去作為哲學理論的應用而存在的。我只是說列維納斯這一段話對我來說很有啟發,或者在我的內心當中產生了很多的回聲。我的兄弟也可能未必同意這一點,他可能覺得這些創作動機是來自我們之間的討論,對我個人來說,創作和列維納斯的哲學好像是有一些並行、呼應的關係。

讓-皮埃爾·達內:比如說《一諾千金》這部電影,它是從一個社會新聞當中來的,這個男孩子不知道是不是要跟他的父親斷了聯繫,我們想討論的不是說誰對誰錯的問題,我們感興趣的點在於是什麼不知不覺地改變了他,他是如何被推動著不自覺地產生了這一切改變的。

我們拍電影的時候,並不希望自己是站在某種上帝視角,以高於人物的方式,通過他們去展現什麼,或者讓人物變成我們操控的木偶,我們需要讓事實說話,去呈現現實里到底發生了什麼。作為導演我們要考慮的只是怎麼做佈景,怎麼去移動鏡頭等問題。

達內兄弟,左為讓-皮埃爾,右為呂克

達內兄弟,左為讓-皮埃爾,右為呂克那些“大詞”的背後,是具體的個體命運

澎湃新聞:許多人會說你們的電影是絕佳的社會學研究範本,當影展將這些作品串聯成更大的一個整體,社會學的意義是否更顯著地呈現?

呂克·達內:我們從來不認為我們做的電影是社會學的議題或是面向什麼社會學的主題,我們只是呈現了人物,這些人物是通過場景、情景來呈現的,而且這些情景恰恰構成了社會的各種情景。

澎湃新聞:《羅塞塔》上映後,比利時政府修訂了保障青年就業的“羅塞塔計劃”。在你們看來,類似這種電影促成社會改變是罕見個例,還是可以普遍寄望實現的現實?

讓-皮埃爾·達內:的確全世界都有這個問題,電影就是在那裡,提出問題,並不一定能夠解決問題,甚至不能解決問題,但提出問題讓觀眾去討論就是意義所在。比如你剛才說的《羅賽塔》這部電影,它讓我們比利時的勞工大臣看到了,於是提出了促進青年就業的計劃,我們的電影有機會能夠擴大這個計劃的受眾和影響力,也就使得一些青年在找工作的時候,獲得了進一步的幫助。這個例子可能只是一個偶然的例子,刺激到這些政策的推行,但是電影拍攝之初的目的並不是去解決問題的,有的時候可能恰巧能夠為這些解決方案做一些宣傳,讓這些解決方案更加有影響力。

《羅賽塔》劇照

《羅賽塔》劇照澎湃新聞:作為極力去貼近現實生活的導演,近年來發生的大事件,例如俄烏衝突對歐洲的影響,新冠疫情對人們生活的改變,這些會對你們創作有所觸動或影響?

讓-皮埃爾·達內:老實說,像俄烏衝突或者是疫情,這些事件不在我們電影要表現的範圍里,我們講述的電影人物是當下的人物,通過這些人物,講述的是我們當下的城市狀態,我們和當下所發生的關聯,並不是通過緊扣時事的方式達成,或者不需要以這麼緊密直接的方式和時事關聯著去呈現今天的社會現實。

比如說今天我們看到《托里和洛奇塔》里的人物,他們是活在我們今天的社會當中的,過去的世界不會有這樣的事情發生,只有在當今世界,才會出現這種兒童出於主觀意願獨自移民到歐洲的情況。我們希望通過這些孩子們的眼睛看這個世界,會發現一個新的視野,看到移民“市場”,他們這些人的眼睛就好像是一個世界的見證一樣。

澎湃新聞:所以是一種有意的迴避,不出現具體的標識性事件或符號嗎?

讓-皮埃爾·達內:並不是迴避,只是不會刻意去和時事做這種關聯,我們不想做紀錄片,這不是我們所要展現的方式。因為講到時事,這個世界會發生很多大事件,戰爭、疫情、極端主義、政變等,但這些大的詞後面到底意味著什麼?到底發生了什麼具體的事情?我們的電影都是通過具體的故事講個體的命運,讓他們的故事成為社會的現實的一種回聲,折射出一個社會的現實。不同的時事就像社會的各種病症,社會病了,所表現出的症狀很多時候往往是表面的,我們希望電影透過時事表象看到更重要、更深層次的問題,這是我們想要展現的。

呂克·達內:舉一個例子,2022年我們看了巴基斯坦電影《樂土》,裡面的兩個人物,一個是男同性戀,一個是跨性別者。在報紙上我們經常會看到一些社會新聞,穆斯林是很難接受這種身份的,在伊朗、巴基斯坦等地,他們可能要面臨被判死刑或入獄的境地。這樣的電影,它能夠反映社會的一些問題,能夠通過電影來反映社會當中正在發生的一些現實,這也是我們的工作方法。

(感謝本文對話翻譯:複旦大學法語系張華講師)