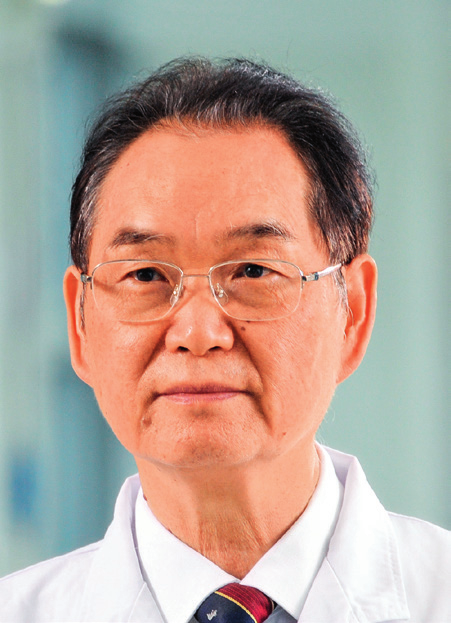

瞭望訪談丨將病人利益「置頂」 勇攀創新高峰——專訪中國科學院院士陳孝平

文 |《瞭望》新聞週刊記者 張冉燃 閆睿

1953年出生的陳孝平從醫起點很低——在1970年被推薦到蚌埠醫學院學習前,他只是安徽省阜南縣農村的一位赤腳醫生。

陳孝平的誌向卻很高——1979年考入武漢醫學院(現華中科技大學同濟醫學院)師從「中國外科之父」裘法祖院士後,陳孝平心心唸唸的,就是做一個好醫生。

為了做一個好醫生,陳孝平屢屢挑戰肝膽胰外科領域的手術「禁區」,儘管也曾承受壓力、遭遇批評,可他「從來就沒退讓過」。

為了做一個好醫生,陳孝平時時把病人利益「置頂」,堅持自己的原則:「如果一味順著大家、順著專家團隊,我可能沒有任何責任,但心裡會沉不下來。」

陳孝平是中國科學院院士、華中科技大學同濟醫學院名譽院長、同濟醫院外科學系主任。他在肝膽胰外科治療和肝移植方面做出系統性創新成果,創建並推廣陳氏肝血流阻斷法、陳氏肝腸吻合術、陳氏胰腸縫合術等,不僅推動我國肝膽胰外科的發展、贏得世界同道的讚譽,而且讓無數患者得到救治。本刊記者近期專訪陳孝平,聽他講述他的臨床創新故事、醫學教學生涯。

「創新、突破時一定會有壓力」

《瞭望》:中國肝膽胰外科在國際目前是什麼位置?

陳孝平:我們屬於國際第一方陣,是一流水平。國際肝膽胰外科水平主要看亞太,亞太主要看中國和日本。

歐洲整體水平很高,醫療科學技術能力也很好,但肝病發病率較低,沒有那麼多病人,也沒那麼多經驗。總體來說,中國在肝膽胰領域比較有發言權,起到領導作用。

《瞭望》:我們為什麼能夠在肝膽胰領域起到領導作用?

陳孝平:單單病人多別人並不會認可,還是要拿出成果、做出成績。

一方面,肝膽胰領域的很多技術是我們在不同時期建立的。比如肝切除技術、肝門部膽管癌的手術技術等,都是我們打破過去西方人建立的手術方法和手術模式確立的。

另一方面,我們創建了一些新的理念、理論。比如過去的理論是腫瘤大,肝臟切除就多,病人也就很難存活,因此2008年的國際肝癌治療專家共識指南,還把大於3釐米的腫瘤列為手術禁忌證。但我們研究發現:同樣範圍的肝切除,腫瘤越大,丟失的肝臟組織越少,病人越安全;腫瘤越小,丟失的肝臟組織越多,病人越危險。換句話說,腫瘤大小與切肝多少按照解剖範圍看,正好相反。

這是一個顛覆性結論,它從理論上證明大的肝癌不僅能切除,而且比小的肝癌更安全,突破了以往腫瘤大不可切的觀念。這是我們在上世紀80年代末90年代初完成的工作,但直到20多年後,西方人才認識到手術是否成功、是否會發生肝臟衰竭,與腫瘤大小無關,而與切掉的肝臟組織多少有關,所以他們後來找我們培訓相關技術。

如果沒有自己的東西,老是跟在別人後面跑,別人肯定不會認同你的價值,還是要實實在在做出工作。

《瞭望》:理念突破、技術突破的自信心從哪裡來?

陳孝平:業務上的自信心是逐漸形成的。

首先,我在研究生期間把肝膽胰領域的既往文獻都看過一遍,並隨時關注最新國際研究,比較清楚其發展和動態。可以說,技術走到了哪一步,還有哪些問題,在我的腦海里都有知識儲備。

第二,在德國的經歷告訴我不必妄自菲薄。我1986年去德國進修時,老師裘法祖告訴我,你已經拿到博士學位,不需要在德國做研究,去看看德國最大的幾個醫院在做什麼就行。於是我在一年時間里去了6家醫院,看過之後對他們的水平就有了一本賬,覺得無需仰視。

有了這兩個前提,我回國後就開始了一系列改革創新。裘老也給予很大支持。他不像有的老先生總怕學生出事,怕學生出事承擔責任,他只要覺得你講得有道理就會支持鼓勵你大膽做、放手做。

當然我的運氣也比較好,往往第一次嘗試就能成功。要知道第一次成功與否,對手術者的壓力很大。其實也有人說我膽子太大了,我也受到過質疑和批評。

《瞭望》:您怎麼看在創新、突破時承擔的這些壓力、質疑?

陳孝平:創新、突破時一定會有壓力,而且是相當大的壓力。但我們的創新、突破不是拍腦袋,它的前提是臨床發現了問題,或者臨床存在需求,有改進和創新的空間。

面對臨床發現的這些有待解決的問題,有人視而不見,也有人認為既然是世界性難題,那麼我也解決不了。我的看法是,如果我們有思想準備,而且看到了問題,就還是要想辦法解決。發現問題、提出問題、研究問題、反饋到臨床解決問題,是臨床研究的規律。

而當我們提出的解決辦法經過臨床應用,確實達到了想要的效果,那麼自信心就來了,腰杆就挺直了,別人再批評都不怕。因為別人是從理論上、想像中說這麼幹不行,我們卻有實際的臨床病例證明這麼幹可行。因此,儘管當時也有老先生批評我,可我從來也沒退讓過。

《瞭望》:您如何看肝膽胰領域未來的創新、突破空間?

陳孝平:也有年青人跟我講,肝膽胰外科的技術瓶頸都讓陳老師他們突破完了,我們沒有創新的空間了。話不能這樣講。不同時期遇到的問題不一樣,不同時期也有不同的創新點。關鍵是腦子裡有沒有創新的想法,有沒有創新的思想準備。

我認為,完全依靠共識、指南治病的醫生,不是最好的醫生。共識指南強調的是普遍性、共同性,但最優秀的醫生很可能需要突破一些東西。當然突破的前提,是基礎一定要非常紮實,要進行合理的資料採集,要經過科學的邏輯推理分析,然後才能得到比較符合道理的結果。

「要做一個有良心的好醫生」

《瞭望》:您為什麼幾十年如一日堅持教學?

陳孝平:教學是培養下一代的工作,非常重要。

我經常會回憶自己走過的路,非常感謝讀書時的老師,他們對學生的愛護現在可能很難想像。老師們生怕你學不會、學不好,巴不得把肚子裡所有知識都教給你,白天、晚上你隨時可以找他請教,他不厭其煩地給你講。做手術也是手把手地帶。沒有老師的幫助和引導,我不可能走到今天。

多年前我就聽到有老教授講我們老了以後誰幫我們看病。他的言下之意,是說年輕醫生知識面比較狹窄,不夠刻苦。我覺得既然這樣,我們就有責任引導年輕醫生好好學習醫學知識。我反反復複強調「三基三嚴」(「三基」指基礎理論、基本知識、基本技能;「三嚴」指嚴格要求、嚴密組織、嚴謹態度),這是打好基礎之舉。就像建樓打地基,沒有牢固根基,不可能建起高樓大廈。

現在的研究生培養存在過早進入專科學習的情況。很多醫學基本知識還沒有掌握牢固,就被固定到某一專科。病人是一個整體,病人的病也未必局限在某一專科,醫生不能只懂某一專科知識,其他都不懂。

新冠疫情期間我遇到一件事。醫院專家團隊多次會診,建議一位病人做肺移植手術,被我擋了下來。從「三基」看,做手術的道理講不通。因為肺移植的適應證是肺纖維化等導致的肺部功能喪失,而新冠第一屬急性炎症,第二是全身性疾病,它不單單是肺的問題,這恰恰是肺移植的禁忌證。我把道理一一講出來,最後也證明我是對的。當時有人提醒我這樣做決定要擔風險——專家團隊都說要做肺移植,只有你說不能做,擔風險不說,也得罪人。

《瞭望》:您不怕得罪人嗎?

陳孝平:人命關天。

我們還是要回到一個非常簡單的道理:醫生要有良心。既然發現了問題,而且認為我的判斷是對的,那麼就要堅持這個判斷,這是醫生的良知。如果不想承擔責任,一味順著大家、順著專家團隊,可能沒有任何責任,但心裡會沉不下來。

《瞭望》:您對現在的年輕醫生、醫學生的研究能力、業務能力怎麼看?

陳孝平:現在的環境和以前不一樣,誘惑很多,發展道路也很多。學生專業分科過早、過細也不是他們的問題,要麼是老師,要麼是科室安排的問題。老師完全可以安排他們更好地、更全面地掌握相關知識,科室也完全可以安排他們去不同科室學習,擴大知識面。

但現在的科室往往都要搞成本核算,也都有本位主義,不願意把自己科室的人放去其他科室學習,甚至有的導師為了延續自己的課題,還要把學生留在身邊。這對導師的課題研究肯定有幫助,但對學生的全面發展顯然不利。

當然年青人也有年青人的問題。有的老師曾經跟我講,現在的年青人翅膀還沒硬就開始不認老師了,那老師為什麼要教他?這當然是個別現象,但至少是有這種情況,這需要正面引導,需要加強思想道德教育、傳統文化教育,教育學生尊師重教。

在這方面,已經故去的吳孟超先生和裘法祖先生是我們的楷模。人們曾經常會在公開場合看到,80多歲的吳孟超先生攙扶著90多歲的裘法祖先生上台、下台。他們不是一次兩次,他們次次都這樣。這非常感人,也是會場上一道亮麗的風景線。吳孟超先生是學生,但他先當選院士。可他從來沒把自己放在裘老之上,在裘老面前他永遠是一個學生,這就是尊師。

《瞭望》:您希望能夠教給學生什麼?

陳孝平:我是比較傳統的,希望學生在專業技術上、業務能力上能全面發展,知識面要廣、要深,專業技術要走在世界前沿。這些之外,希望他們要做一個好人,做一個有良心的好醫生。不要昧著良心開大處方、不要昧著良心開不該開的檢查。

裘老曾經講過一句話,他說什麼是好醫生,幫病人少花錢治好病的醫生就是好醫生。這話現在也不過時。

當然有的教授、老師也有需要調整的地方,比如查房時當著病人面責罵下級醫生。病人可能本來就不太相信下級醫生,這樣一罵他們就更不信了,下級醫生也更不好工作。我想即使下級醫生做錯了,可以另外找個地方跟他說,這才是愛護。

愛護不是多麼高大上的內容,都是很簡單的。上級醫生對下級醫生的愛護,下級醫生心裡也都有數。很多年前,我有一個進修醫生,原單位的院長、科主任都說管不住他。我的習慣是每天早上查房,病人傷口處的紗布要幹燥、潔淨。我要求他也要在查房前提前換好敷料。第一次查房發現他沒做好,我一句話沒說自己拿出敷料來換,他沒感覺。第二次我又這樣做,後面可能還有幾次記不清了,但我沒有一句話罵他、批評他。他最後悟過來,說陳老師你這樣做還不如打我兩巴掌。從此之後他就變了,回到原單位也非常上進。他的院長問我怎麼調教好了他,我說我一句話都沒責備過他,但我相信行勝於言。這個事其實早就忘了,還是若干年後這個醫生自己在一個場合講我才想起來。

《瞭望》:您知道學生眼中的您是什麼樣嗎?學生怕您嗎?

陳孝平:他們是有點怕我,並且最怕我查房。

我也聽到過一些科主任的聲音,說陳教授你要求那麼嚴格,年青人要買房買車,錢從哪兒來?我想一個科主任如果有這種思想,帶不好科室,也管不好科室。做不做是他們的事情,要求不要求是我們的事情。從嚴要求永遠是我們應該堅持的。

陳孝平(右一)赴藏義務普及胰腺癌手術(2021 年 5 月攝) 華中科技大學同濟醫學院附屬同濟醫院宣傳部供圖

陳孝平(右一)赴藏義務普及胰腺癌手術(2021 年 5 月攝) 華中科技大學同濟醫學院附屬同濟醫院宣傳部供圖「科普也要從娃娃抓起」

《瞭望》:您在全國做了首個院士科普工作室,您的考慮是什麼?

陳孝平:裘老曾參與創辦中國第一本醫學科普雜誌《大眾醫學》。受他影響,我認識到讓醫學回歸大眾非常重要。

我做醫學科普算是機緣巧合。在中國科協的一次座談會上,我在談到科技創新與科普的關係時打吡方說,我國乒乓球強,跟乒乓球的群眾基礎廣泛,大家都打乒乓球有關,足球、網球的成績上不去,也跟場地少、玩的人少,普及程度不高有關。大家覺得我講得對。中國科普研究所所長王挺建議以我的名字在中國科協設立一個院士科普工作室,但因為新冠疫情,後來是在武漢醫學會率先成立了院士科普工作室,並開始大力推廣醫學科普知識。

院士的主要責任當然是搞科學技術創新。但科學知識、科學技術的普及人群越廣,搞小發明小創造小創新的人越多,就越有利於科學技術創新。

《瞭望》:大院士做小科普,您有什麼感受?

陳孝平:概括說是「兩個沒想到」:沒想到專家的積極性這麼高,沒想到大眾的興趣這麼大。

很多專家排著隊來講課,甚至託人來說能不能下一次安排他講。專家團隊做科普的熱情這麼高,是我沒想到的。

我也沒想到老百姓對健康科普這麼感興趣。最新數據是,已經有2.6億人次收聽我們的節目,這讓我很有成就感。

《瞭望》:未來做科普,特別是讓科普如何更好回應百姓需求,您有什麼規劃?

陳孝平:第一,是希望走進社區、走進鄉村,深入到最基層做科普,而不只是坐在演播室里,要和老百姓面對面。

第二,院士科普工作室可以邀請不同領域的院士互動,大家聯合起來講。比如健康與農業有關,我們可以和農業領域的院士一起講大家關心的轉基因等話題。

第三,除了現場直播,我希望每年能出一本專家做科普的小冊子。這樣可以長期保留,影響面可能更大。

我特別想到中小學生中做科普,引導他們搞微創新、小發明。就像足球要從娃娃抓起一樣,科普也要從娃娃抓起。我們要有意識引導他們,在他們腦海里種下一顆科學的小種子,也許十年、二十年後,他們中就會有人成為大科學家。

(《瞭望》2024年第22期 )