楊本芬小說的特殊價值:也談「八十歲的女性主義」

女性主義認為城鄉差異、階層區隔、種族不同會帶來女性個體對同一命題的不同態度,但很少有研究探討不同年齡的女性在女性議題上態度的差異。這方面成果匱乏,很大一部分原因是學術領域和寫作領域缺乏活躍的老年女性個體。從這個意義上來說,楊本芬的寫作彌足珍貴。

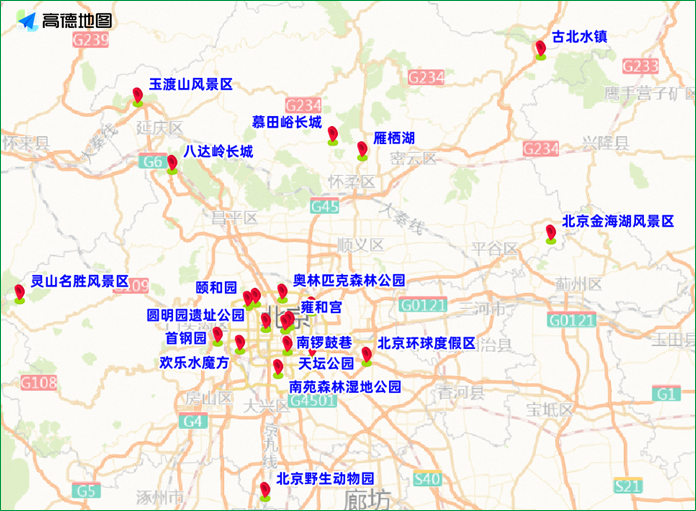

楊本芬。(出版社供圖)

楊本芬。(出版社供圖)八十歲的女性主義

在出版《我本芬芳》之後,楊本芬被評論家稱為「八十歲的女性主義」。與其他專業作家的寫作相比,楊本芬的女性意識更多來自時間跨度較長的生活經驗,以及這些經驗對生命個體的撞擊後產生的情感和觀念。也可以說,它是女性個體與社會歷史肉搏之後的生命體悟。她的新書《芝模特兒子茶》,其中三個短篇小說十分生動地詮釋了「八十歲的女性主義」的內涵。這三個故事分別從身體、愛慾與社會處境反思女性的處境。

《鄭老太》可以說是一個關於「女性身體」的寓言。鄭老太從一出生就被否認生存的合法性,父母厭惡打罵,直接造成鄭老太身體上的巨大創傷。進入婚姻生活後,她更是以「工具人」的形式存在,從生育工具到性工具再到家務工具,她不斷地在逃跑,第三任丈夫去世後,她為「終於可以一個人自由自在地活著」,感到滿足自在。她熱愛在城市的垃圾堆中尋找心儀的書籍和食物。這些被人丟棄的物品被鄭老太視若珍寶,如同上天對她的餽贈。小說中有兩個令人震撼的細節,「我」兩次造訪鄭老太家中,兩次撞見鄭老太「衣不蔽體」。第一次,鄭老太面色自若地脫下上衣搓泥曬日光浴。第二次為了防漏尿不穿下衣。「衣物」是男權文化制度中給女性遮羞、遮醜之物,但在鄭老太「一個人的房間」里,她已經不需要這些了。如果把這篇小說放在中國當代女性文學史中,也具有十分重要的意義。與年輕的多米相比,鄭老太卸去衣服並不是為了張揚「身體的慾望」,而是希望獲得存在的合法性。這樣的行動既否定了文化慣例對女性身體的約束,也以強大的生命力消解了淩駕在她身上的男性權威,還昭示著女性與男性以及太陽底下一切萬物平等。

小說集中第二篇《湘君》可以說是對「現代愛情觀念」的反思。「五四」以來,女性在情感世界中追求男性的尊重和認可,這被認為是現代愛情應有之義。男女雙方在戀愛過程中發生性行為,也是常見的事情,但是往往是女性承擔了性行為的後果。小說中,湘君三次戀愛,兩次懷孕,直接改變了她的命運軌跡。第一次與初戀男友偷嚐禁果,因懷孕被學校開除。在江西共產主義學校,她獲得簡老師的理解和支持,並與之相戀。臨畢業前,她因懷上簡老師的孩子再次被學校開除,簡老師也被下放到農村。二人回到簡老師的家鄉,生活極為貧困,簡老師終因過度勞累而早逝。湘君和簡老師勇敢相愛固然令人敬佩,但二人最後的結局卻無法支持其思想的正確性。小說雖然極力以平淡的口吻講述,但依然能感覺到敘事者的困惑與震驚,「我面前這位粗壯的農婦,就是那曾經健美灑脫、吹著口哨的湘君。」執著追求愛情對嗎?個人在時代面前,應該順勢而為,還是逆流而上?這些都是留給讀者的問題。

《豆子芝麻茶》,作者:楊本芬,版本:樂府文化·廣東人民出版社 2023年10月

由真誠情感建立的小說敘事

《冬蓮》探討城市里普通女性工人或女市民的命運。沒有現代婚戀觀的加持,冬蓮和王寶根的婚戀關係呈現出十分原始的氣質,類似動物世界中雄性對雌性的追求和佔有。王寶根在婚前對冬蓮極盡諂媚,以卑下的姿態在她家裡當了一年長工,獲得冬蓮的芳心。第一次離婚之後,他不甘心,不僅下跪認錯,為她洗月經帶,還買了金項鏈來討好冬蓮。一旦進入婚姻,女性便不過是他彰顯男性權威的器具,非打即罵,懷疑侮辱也是家常便飯。冬蓮雖然有收入保障,但她離婚後,在與他人產生矛盾的時候就會成為被欺負的「孤兒寡母」。她接受王寶根的項鏈,與其說是對物質本身動心,不如說冬蓮期待再次獲得婚姻秩序的保護。然而,同意與王寶根複婚後,面對的是更加有暴力色彩的王寶根。冬蓮的困境可以說是女性生育後離婚的普通困境,她們往往難以同時保全自我和孩子,難以同時做好作為個體的自我和母親這兩個角色。

如果進一步細讀這些故事,就會有更加震撼的發現。鄭老太不幸的童年是現代愛情理念影響下師生戀的結果。鄭老太的父母可能是涓生和子君,或者是林道靜和餘永澤。女學生母親因為懷孕無法繼續讀書,就把怨氣撒到孩子身上。「女學生」是中國女性從傳統進入現代的第一形態,但從某種意義上來說,她們還不是完成形態的現代個體。愛情是她們踐行革命的政治手段,但她們卻無法承擔愛情的後果。父親雖然同情孩子,但是當他獨立撫養孩子的時候,對孩子殘忍的程度超過母親。楊本芬從鄭老太童年遭遇的角度窺探到轟轟烈烈的社會文化革命之下的人性陰暗面。《湘君》中湘君的悲劇是現代愛情理念與革命文化牴牾的結果,也是個人對時代的對決。湘君三次戀愛、兩次懷孕,都受到責罰,她在不得已的情況下跟隨簡老師到鄉下生活。簡老師與湘君的相愛可以看作現代愛情理念對封建的、專製的婚戀觀念的抵抗。但是,他們彼此都為此付出代價。在生活極其困難的情況下,他們選擇向組織求助,但當時「規訓」他們的組織卻已經解散了,這極其具有諷刺性。《冬蓮》則是從普通女性的角度觀察孩子對生命的形塑。冬蓮是一個女工人,也是一個小市民,並沒有多少文化。她受不了丈夫王寶根的大男子主義和家庭暴力提出離婚,但從來沒有想過擺脫母親的天職。她離婚後縮衣節食,最後也因為無力保護兒子,向前夫求助,並再次落入婚姻的囹圄。

如果說專業寫作驅動是來自理性認知,那麼素人寫作的驅動,可能更多是來自情感。楊本芬憑藉她的真誠建立的感知系統,使得她的小說渾然天成,看著毫無技巧,但又用最為妥帖的方式把人物呈現出來。她與鄭老太惺惺相惜,同情她的遭遇,佩服她勇敢生活的精神,但最後也坦誠地表示彼此之前不是同路人。她對湘君的婚戀行為一直沒有辦法做出判斷,小說用湘君中年之後的人生境遇來間接地回答和表示自己的立場。《冬蓮》則用全知全能的方式來刻畫和呈現普通女性在世俗婚姻中的沉浮。這種對人物持久深切的關注、引而不發的態度,使得小說產生雋永的餘味。

撰文/俞佩淋

校對/宮照華

編輯/薛京寧