沈燮元逝世一週年|唐雪康:記沈燮元先生的一次談論

按:2023年3月29日,著名版本目錄學家、南京圖書館沈燮元先生逝世,享年一百歲。當晚草成輓聯云:

梁溪學人,江寧鉅子,功業傳天祿,太息謝家真盡矣;

金玉器質,鬆柏精神,知交結忘年,忍看遺墨痛何如。

後又憶及2021年夏,赴寧拜謁沈老時曾作長談,重溫錄音,感念無已,遂將談論內容大致整理,略誌鴻泥。今逢沈老週年祭辰,謹以此文,聊寄思存。並期同道君子,追懷遠逝風度,不斷向上追求。

倏忽之間,沈燮元先生仙逝已有半年多了。沈先生身體向無大礙,去年秋天通電話,知道他還能每日到南京圖書館工作。因此我也總是天真地認為,沈先生不會這麼早離去,至少能看到耗費數十年心血輯校的黃丕烈《士禮居題跋》順利出版。

初見沈先生,是2016年暑期在南京圖書館,不到七年的時間里,總共只見過四次面,三次在南圖,一次在蘇州。平日有事,偶爾會通過書信和電話聯繫。與沈先生結識的眾多前輩學人及忘年知交相比,我與沈先生的往來並不算十分密切。2021年7月16日,我由上海去南京,午後到南圖拜訪沈先生,這也是我最後一次同沈先生見面。當時紀錄片《但是還有書籍》尚未播出,沈先生也還沒有走進大眾視野。距我上一次拜訪,時間已過了兩年多,沈先生那日十分高興,談興頗濃,就在歷史文獻部那張他一直使用的辦公桌前,與我談了足足兩個多小時,天南地北,大體卻不離讀書與學問。杜詩云:「洗然遇知己,談論淮湖奔」,我絕不敢稱是沈先生的知己,但沈先生這次的談論卻讓我感到有如淮湖之水奔湧而出,暢快淋漓。雖然是沒有任何準備的即興漫談,幸運的是,當時我也作了錄音。近來重溫,頗多感慨,現將談話主要內容略作整理,以存鴻爪,聊表對沈先生的懷念。

2018年5月6日作者與沈老在蘇州古舊書店,李軍先生攝

2018年5月6日作者與沈老在蘇州古舊書店,李軍先生攝寒暄過後,我先將複旦大學許全勝老師托我轉交的新書《沈曾植書信集》上呈,是其歷經二十年蒐集整理的沈曾植書信,共計880通,且大半是根據信劄原稿釋文標點。我同沈先生講,這是「沈曾植著作集」第一種,目前許老師在進行沈曾植詩詞的整理工作,未來中華書局會陸續出版。沈先生聽完一邊翻閱一邊稱讚,圍繞沈曾植的話題講道:

沈曾植的東西,錢仲聯之前不是搞過一個《海日樓劄叢》,他的文集廣東人民出版社近幾年出過。我以前買過一部詩集,錢仲聯校注的,錢仲聯是我的前輩同學,他學問很好的,之前我每年回家去看他一次,送點東西給他吃吃。

搞沈曾植詩有兩個難度,一個要懂佛經,不懂佛經不能瞎注,翻《佛學大辭典》是不解決問題的,要懂了才行的。一個要認字,沈曾植的章草不容易認。許全勝底子很好,根基比較好,像他這樣功底紮實的人不多,旁人不敢弄這個東西。

說到錢仲聯先生,我便說起之前看到一幅照片,錢先生站在當中,他出版的書籍摞成兩摞堆在兩旁,比他個子還高,以示「著作等身」。沈先生似也知道,聽完只是笑著說:「那個滑稽,用不著這樣的,沒得意思。」

許全勝整理《沈曾植書信集》

許全勝整理《沈曾植書信集》沈先生當時雖已年過98歲,精力依然旺盛充沛,對任何自己感興趣,與學問有關的書籍,仍抱有瞭解、佔有的樂趣。他先是問到許老師之前出版的《沈曾植年譜長編》是否還有賸餘,表示想討一部。進而又詢及去年為我題寫書籤的「居貞草堂藏漢晉石刻輯考」是否已經出版?出版後送他一部書云云。接著又開心地對我講:

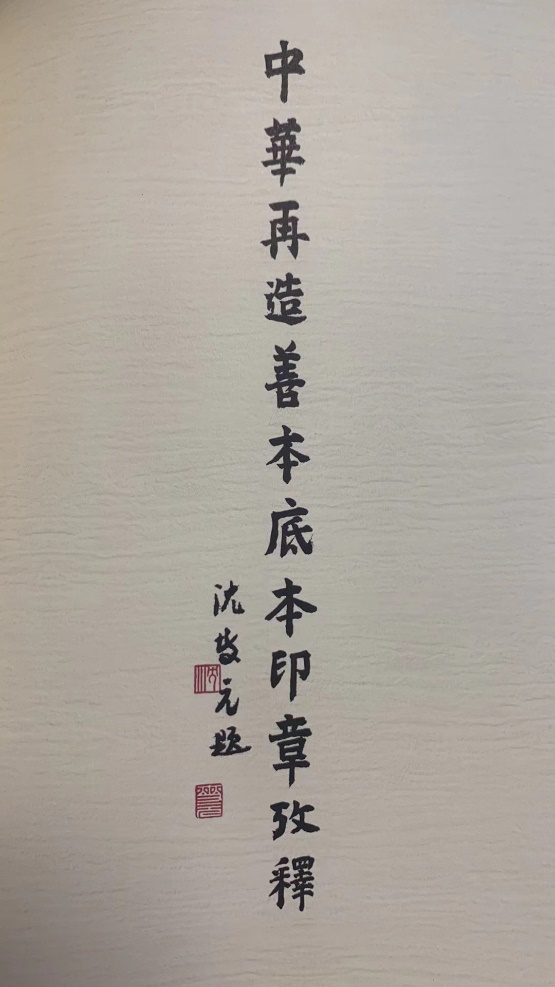

最近我寫了個了不得的東西,《中華再造善本》的圖章全都印出來了,他們讓我寫「中華再造善本底本印章考釋」。很長的一個簽,開本很大,不然印章印出來人家看不清楚。兩本很貴的,這樣他們會送給我,我就省得買了,現在買書買不起了。

沈老題籤,此書2023年9月由國家圖書館出版社出版

沈老題籤,此書2023年9月由國家圖書館出版社出版問及備受矚目的黃丕烈題跋集的輯校工作,沈先生更是有說不完的話題:

現在稿子已經打好了,還在看校樣。這個弄的人太多了,從潘祖蔭開始,到王欣夫,有幾十個人參加這個工作。潘祖蔭搞的時候,有葉昌熾、汪鳴鑾等等幫他忙。後來繆荃孫搞的時候,章式之(鈺)和吳昌綬幫他忙。前前後後幾十個人。而且改得一塌糊塗,改的也不是一個人,莫名其妙改。

繆荃孫和王大隆弄的題跋是分開的,沒有並到一起,所以就有兩個頭,繆荃孫一個頭,經、史、子、集,王大隆一個頭,經、史、子、集,人家翻起來不方便。我現在要把兩個並在一起,把繆荃孫和王大隆沒有的做個記號,這樣人家看起來方便一點,我又發現了很多之前他們兩個人沒有看過的題跋。一共有八十多萬字,目前超過我的還沒有。

我現在條件好得不得了,我有幾百張書影,像北圖的書影,日本靜嘉堂給我的照片,還有就是影印出來的書影。以前人沒有辦法看,我現在幾分鐘就拿出來了,先期條件好,後期條件好。

現在還有個事情,講起來很笑話的,我不會計算機的,都是手抄,所以時間比較長,抄了幾十萬字了。

沈先生說完,順便指了指桌邊放著的上海古籍出版社之前出版的《黃丕烈藏書題跋集》,對我講:「這個不能看,一塌糊塗,兩個人搞的(點校者),一個稍微好一點,另一個更差,標點都點錯了,旁的不要談了,說明你沒有看懂這個東西。」

沈先生格外重視標點古書,認為這是很考驗功夫的學問,但在當下則易被輕視。沈先生每談到此,情緒即有些激動,還講了幾個例子:

我一直說搞古籍整理,特別是標點,是系統工程,包括一個人的名號等等,你不懂一樣東西就出毛病。要有基礎,要有興趣,現在很多學校中文系都沒有人了。現在年青人不肯下苦功,而且弄出來一塌糊塗,沒辦法。

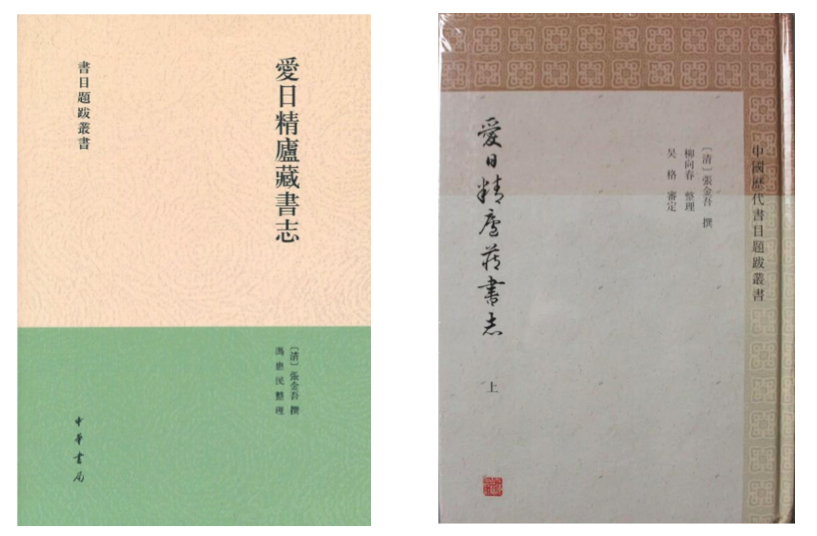

張金吾《愛日精廬藏書誌》,原來中華書局出的,是讓馮惠民點的,錯得一塌糊塗。他用的不是嘉慶原刻本,用的是光緒的活字本,結果把底下的注全部刪掉了。底下的注都是版本啊,這個重要的,他不用原刻本,用活字本。標點也一塌糊塗。後來上海博物館的柳向春重新搞了,所以你看看標點不容易。

柳向春點《文祿堂訪書記》有些點錯了,我寫信給吳格講,再版要把它改正。柳向春蠻好的,按他的水平不應該錯的,他是粗心,所以還要細心一點。

解放以後兩個人一統天下,一個王力,一個呂叔湘,實際他們都是外國文化。呂叔湘標點一部書,後來給一個人指出來,他馬上打招呼,承認點錯了。他是外國的弄法。你看陳寅恪以前寫信給他妹妹(指陳寅恪《與妹書》),說我要買多少多少書。另外講到語言學,他說我們是藏緬語系,外國的東西,不是我們語系裡面的。後來《馬氏文通》就是日本語法,現在引進來的都是外國文化。

中華書局、上海古籍出版社出版的兩種《愛日精廬藏書誌》整理本

中華書局、上海古籍出版社出版的兩種《愛日精廬藏書誌》整理本聊到複旦從事文獻學研究的一些師長,沈先生提到了陳尚君老師(上一次見面,沈先生曾講最近在書店買了一部陳老師新著《唐詩求是》,覺得不錯):

解放以後有兩個東西比較重要(指辨偽):司空圖《詩品》是假的,明代人的,這個陳尚君翻過來了。南大的程章燦講張遷碑是假的,結果沒有翻過來。實際上清代有些人已經講是假的,但還是沒翻過來。這個牌子太老了,翻不過來了,名氣太大了(說完哈哈大笑)。

雖然沈先生畢生從事的版本目錄工作是一門小眾的學問,但其視野卻遠遠不止於此,對傳統的文史之學,都樂於瞭解並予以關注。沈先生這次便同我談起了南京大學的蒙元史研究:

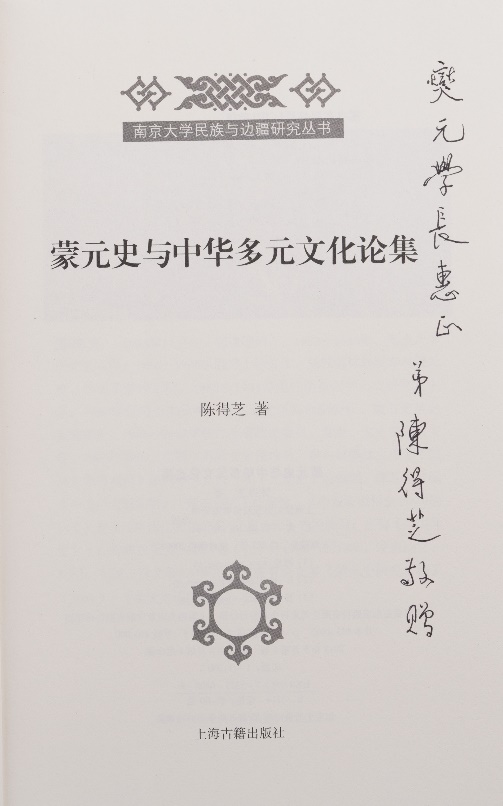

南大歷史系老先生現在死得光光的,沒什麼人了。本來元史很有名的,有韓儒林。搞元史不容易,不但要懂蒙古文,還要懂外文,德文、法文。因為國際上面有好多蒙古史專家,你不懂語言不行,等於這個是世界性的。韓先生死了以後,還有最得意的一個門生陳得芝,現在在床上面了,身體不行了,不能搞什麼東西了,我們都是老朋友。韓先生幾個學生中間,他是最厲害的一個,出了好多書。所以接棒要接得上,接不上也沒有用。

陳得芝先生贈送沈老著作

陳得芝先生贈送沈老著作對於研究學問,沈先生講要持之以恒,有始有終,心思不要太活,否則難以做出成績。舉例講道:

有一個研究生,他畢業論文搞《潘祖蔭年譜》,畢業以後沒印出來(指出版),結果他跳了很多地方,我就跟他說,你把《潘祖蔭年譜》印出來算了。後來他跟我講又在搞園林史,我跟他說你園林史搞不起來的,就像洪業搞的《勺園圖錄考》,要有文史底子的。你不能看到什麼紅,你就跟著什麼弄,這樣不行。他就是心太活,跳得太多,我跟他講你趕快弄,不弄退休了。

因之前我曾致信向沈先生請教一部過錄唐文治批語的批校本的情況,這次又聊到了唐文治先生。沈先生由此談到了近代學人的轉型:

當時在無錫國專上課,唐先生那時眼睛瞎了,每星期從上海過來給我們上課,一個秘書陸景周陪他來,講《詩經》。唐先生不講國語,他講太倉話不太好懂。

近代有幾個人轉型轉得好,一個蔡元培,一個唐文治,還有一個就是張菊生(元濟)。張元濟是戊戌變法後被開除的,永不敘用。唐文治是農工商部侍郎,後來交通大學創始人。蔡元培北京大學校長。這三個人轉型轉得好,沒有像那些遺老,還用宣統十八年、宣統多少多少年。但是唐先生學問是講理學的,就是性命之學。解放以後,我們主要講他當交通大學校長的事情,講他的功勞,不太講他的學問,他這個學問距離現在太遠了。近代幾個理學家,像馬一浮、梁漱溟、熊十力,我們現在還提他。唐先生講這個桑治明理學,距離太遠了。

學問上可以講的東西有很多,有好多東西現在不太被接受了。比如講古文的桐城派,現在哪個講?沒什麼人講了。講文學史、散文史的時候可以提一句,專門研究的話,沒人看這個東西了。姚鼐的《經史百家雜抄》、曾國藩的《古文辭類纂》,現在標點印出來,恐怕不大有人買了(指指剛剛送給他的《沈曾植書信集》笑謂,肯定不如這個好賣),所以書也有走運不走運。

唐文治先生

唐文治先生當時沈先生桌上放著一冊上海圖書館最新一期的《歷史文獻》,上面剛好有我整理的瞿宣穎《還湘日記》一篇,由此便同沈先生談起了我近年對瞿宣穎散佚日記的關注和整理。提及瞿氏,沈先生講道:

瞿宣穎這個人太可惜了!他在北京參加過汪偽的組織,後來到上海來。因為他學問好,他是聖約翰大學畢業的,可能英文也懂。在上海古籍出版社弄了好多東西,跟朱金誠合作搞了《李白集校注》。但他老是去茶館裡面,坐在老虎凳上喝茶,傳播小道消息,亂講話。後來聽人家講,他跟朱金誠翻了臉,可能有什麼利益衝突,朱金誠揭發他,把他抓進去了。最後禁不起折騰,這麼大年紀了,在監牢里死掉了。否則他蠻好的,在古籍出版社,靠整理書也可以吃飯的。他的水平太高了,而且他還是世家子弟,瞿鴻禨的兒子,美國留學的瞿同祖就是他家的後人。

我還同沈先生談起了18、19年間,在日本靜嘉堂文庫看書的事情,也同他說起了拜訪慶應義塾大學高橋智教授的情形。高橋教授上世紀八十年代曾來上海跟隨顧廷龍先生學習,當時沈先生正在上圖從事《善本書目》的編纂工作,因此有較為密切的交往。上世紀九十年代,高橋教授還將沈先生撰寫的《記島田翰所見之中國古籍》翻譯成日文,在日本《汲古》雜誌發表。談及此事,沈先生說道:

之前靜嘉堂文庫文庫長米山寅太郎出了本《中國印刷史》,叫我作篇序,傅增湘的孫子傅熹年也作了。我說我不給你作了,兩個人作序,哪個放在前面,哪個放在後面,也為難啊。最後我給他寫了個跋,後來高橋把它翻成日文,在汲古書院出版了。汲古書院出版的幾個桑治刻本,米山和高橋寫過幾個解題。我看靜嘉堂收藏的書就是高橋介紹的,他們把書影照片寄過來。

米山寅太郎著《中國印刷史》

米山寅太郎著《中國印刷史》就這樣,沈先生同我「跑野馬」式的漫談了兩個多小時,記憶不衰,且思路清晰,很難讓人相信,這是一位已年過九十八歲的老人所有的精力狀態。時間不覺已至四點,每天這個時間,沈先生兒媳的表親會到圖書館門口接他,然後同坐公交車回家。這時天降暴雨,沈先生似乎也意識到下午談得興起,影響了工作,一邊收拾桌面上的東西,一邊有些沮喪地對我說:「收攤子了,今天搞不起來啦。」臨別之時,沈先生對我講了兩句話,至今印象深刻,一句是「現在想找一個誌同道合的人太難了」。另一句則是後來經媒體宣傳,廣為人知的「長壽之道」:「過好每一天」。

相比當下諸多炙手可熱的學林人物,沈先生一無助手,二無經費,更無獨立研究室,就連當下居住的房子,也是江蘇省文化廳最近出錢,幫他租住的電梯公寓。此番一見面,沈先生便向我說起此事,頗為得意。沈先生逝世後第二天,我趕到南京弔唁,靈堂設在沈先生此前一直居住的老南圖宿舍——位於頤和路的陳群澤存書庫舊址。宿舍在二樓,只有一間房間,十幾個平方。一張老式單人床上靠牆一側堆滿了書籍,邊上狹窄的空間,自地面到窗檯也堆的全是圖書,真像是盧照鄰詩里講的「寂寂寥寥揚子居,年年歲歲一床書」。前來弔唁的人,無不感到震驚和心慟。

沈老頤和路舊居所設靈堂

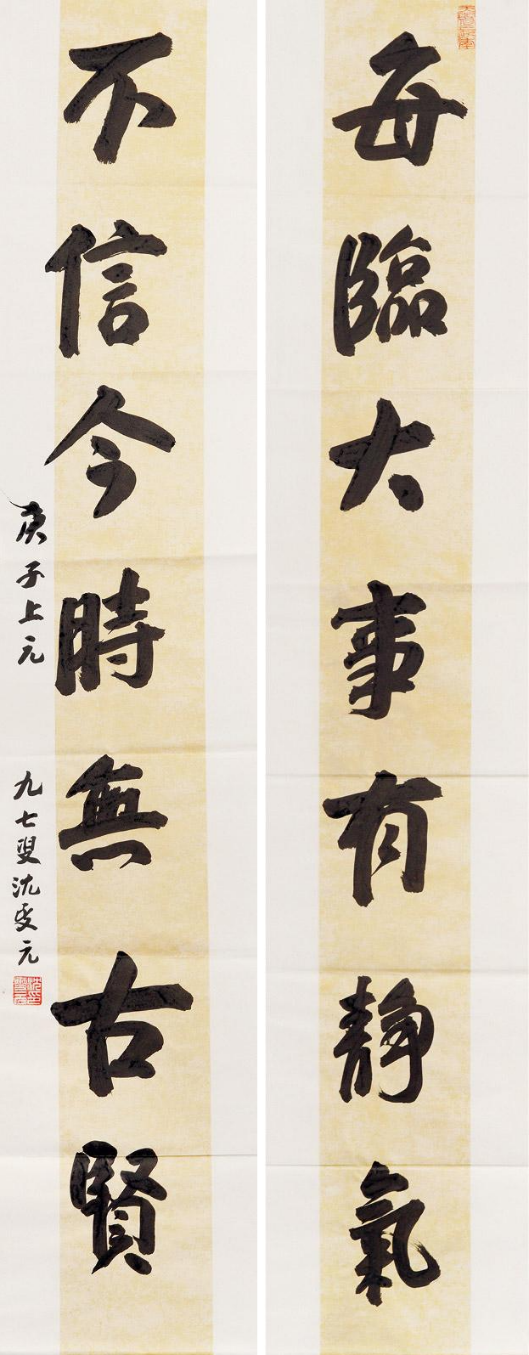

沈老頤和路舊居所設靈堂今年八月,南京嘉寧拍賣公司的古籍夏拍上拍了一組沈先生藏書和書法條幅,拍行的老闆也是沈先生多年的相識,圖錄做得頗有溫情,白色封面上印著沈先生所寫「讀書便佳」四字。我也拍下了一副沈先生三年前寫的對聯作為紀念:「每臨大事有靜氣,不信今時無古賢」。內容是成句,但每當我看到此聯,總覺得這像是沈先生對後學的期許,勉勵我們能沿著真正的學問道路不斷向前。

沈老九十七歲時所書聯句

沈老九十七歲時所書聯句2023年10月8日寫完