「隱形加班第一案」後,「離線休息權」離落地還有多遠?

2024年全國兩會,「離線休息權」成為熱議的話題,全國政協委員呂國泉在提案中,首次提出「將離線休息權入法」,即確立保護離線休息權的法律規定,為勞動者維權提供法律支撐。呂國泉表示,離線休息權是指勞動者在法定或約定工作時間之外,拒絕通過數字工具進行工作聯絡或處理工作事宜的權利。近日,呂國泉表示,「離線休息權立法」的提案已經立案。

早些時候,被稱為「隱形加班第一案」的一樁勞動爭議案登上熱搜,並先後被寫入北京市高院、最高院工作報告。當事人李女士將用人單位告上法庭,要求對方支付加班薪金,她的部分訴求得到了二審法院北京市第三中級人民法院的支持,判決書中,法官將「隱形加班」的概念明晰,並指出,不能僅因勞動者未在用人單位工作場所進行工作來否定加班,而應虛化工作場所概念,綜合考慮勞動者是否提供了實質工作內容認定加班情況。

首都經濟貿易大學勞動經濟學院副院長、教授、博士生導師範圍指出,隱形加班和離線休息權之所以引發社會各界的廣泛關注,在於之前的立法以及執法適用面臨挑戰:一是勞動者事實上加班,但在舉證方面,認定加班卻存在困難;二是移動信息技術的發展模糊了職場與個人生活領域、工作時間和休息時間、工作之事和私人之事的邊界。

呂國泉對「離線休息權立法」表示樂觀。在接受媒體採訪時,他表示,「我覺得大家一定能探討一個很好的適合數字經濟或者新經濟的勞動者權利保障方式。」

「隱形加班第一案」

根據判決書內容,李女士於2019年入職北京市朝陽區的一家互聯網科技公司,擔任運營負責人。李女士主張,工作近一年間,她不斷以線上方式,在非工作時間為公司處理工作,各種形式的加班時間共計達595.8小時,公司應支付加班費近20萬元。

提起訴訟之前,李女士申請過勞動仲裁,但請求被駁回。

北京九穩律師事務所律師汪子元在2021年接到這個案子,在看過李女士提供的證據材料後,汪子元認為,她的確存在下班後提供實質性工作的情況,可以向用人單位主張加班費的訴求。

汪子元說,李女士與這家用人單位的「分手」並不愉快,她與公司負責人在工作期間產生了矛盾,之後矛盾激化,一次爭執中,甚至報了警,再之後,李女士被公司辭退。

梳理了李女士的聊天記錄後,汪子元的第一反應是,加班是存在的,但同時,根據他的職業直覺,「下班後通過線上加班,從司法實踐的角度看,還是比較難得到支持,第一,如何認定存在線上加班,在實踐中存在很大爭議,第二,即使認定了加班,具體的加班時長和加班費能否得到支持也存在爭議。」

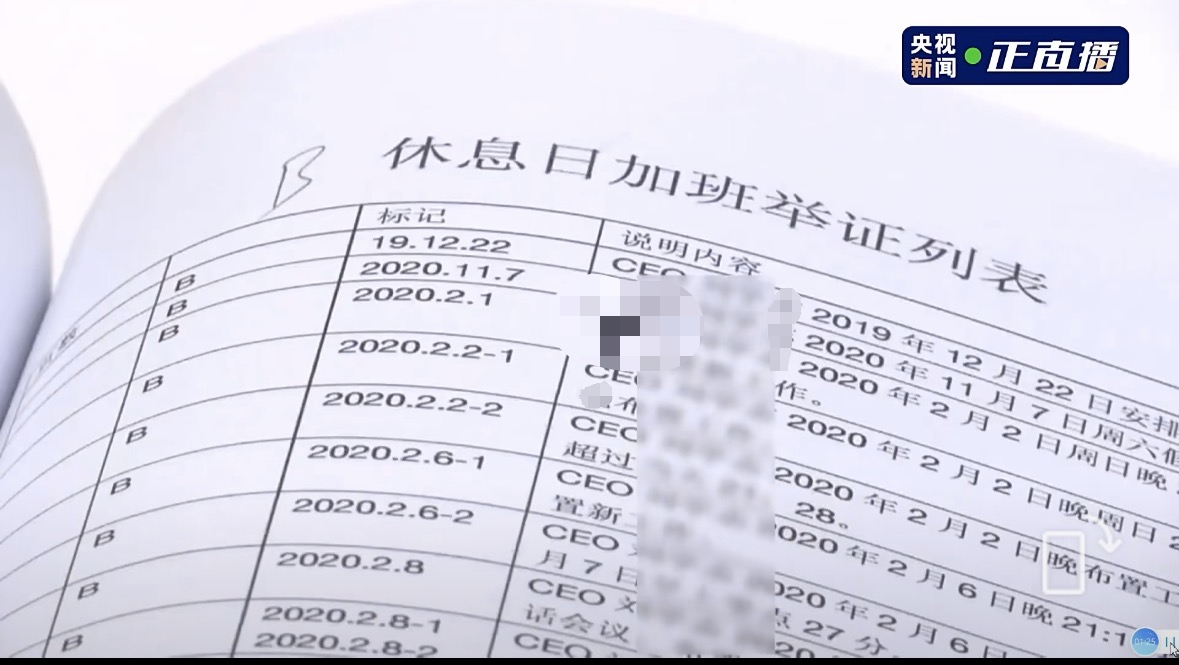

汪子元與李女士一起梳理出了加班證據。 圖片來源:央視新聞

汪子元與李女士一起梳理出了加班證據。 圖片來源:央視新聞在正式接手本案之後,汪子元曾做過案例檢索,希望能夠找到與本案類似的球證觀點,「但確實沒有找到」。

汪子元回憶,本案的證據收集讓他和當事人花了大力氣,他與李女士梳理了所有的聊天記錄,整理出了與公司負責人以及客戶溝通群中的信息,並為聊天記錄製作了詳細的表格及文字說明,寫明當事人在哪個時間點內進行了怎樣的工作,並收集到了用人單位發佈的帳號運營排班表,其中顯示,在節假日期間,用人單位仍然安排了李女士進行值班。

「這個工作非常瑣碎,我們不能把幾百頁的聊天截圖扔給法官,而是要寫明,加班的具體時間和具體工作內容,並表明當時的加班是必要的,或者是用人單位佈置的工作太多,當事人只能加班加點來完成,只有這樣才能向法官證明,當事人的主張是有事實依據的。」

整理好證據後,他們迎來了一審開庭。在庭上,被告方某科技公司則表示,李女士是運營部門負責人,在下班之後,如果公司有事,其他員工給李女士打電話諮詢不應屬於加班。對於李女士主張的週末及法定節假日值班的情況,被告方表示,微信群裡有客戶也有公司其他員工,客戶會在群裡發問,只是需要員工回覆客戶信息,某科技公司認為這不屬於加班的範疇。

一審最終敗訴。汪子元說,「我當時的預期是法院即使不支持我們所有的請求,應該也會支持部分請求,但結果很殘酷,我們的所有請求都被駁回了。」

收到判決結果的那個晚上,汪子元與李女士通了電話,那是一個既灰心又低落的電話,「當事人已經沒有主意了,仲裁委沒有支持她,一審也沒有拿到好的結果,還要不要繼續上訴,她心裡沒底。」

汪子元基於一審的球證觀點進行分析,「雖然結果不好,但我們發現了一審判決里的一個問題,一審法院認為我們提供的證據不足以認定當事人存在加班,是因為勞動合約中約定了不定時工作製。」經過查詢,他發現,不定時工作製需要得到人社部門的審批,最高法也曾發佈過與不定時工作製有關的典型案例,基於此,汪子元建議李女士進行上訴。

在二審中,汪子元特地說明,用人單位與李女士約定的不定時工作製並未得到人社部門的審批,這一點也得到了用人單位的認可,再之後,庭審的重點仍然是是否存在加班的事實。

最終,用人單位發出的排班表成了關鍵證據。

北京市第三中級人民法院法官鄭吉喆是二審的主審法官。北京日報的一篇報導中提及,鄭吉喆反復研究聊天記錄和用工合約,查閱大量資料,在判決中創新性地提出「付出實質性勞動」和「明顯佔用時間」,以此作為「隱形加班」的認定標準,判決肯定了李女士付出的勞動,酌定公司支付李女士加班費3萬元。

判決書中,北京市第三中級人民法院明晰了「隱形加班」的概念,並做出了用人單位應當支付李女士加班費的判決。圖片來源:中國球證文書網

二審的判決書這樣寫道:隨著經濟發展及互聯網技術的進步,勞動者工作模式越來越靈活,可以通過電腦、手機隨時隨地提供勞動,不再拘束於用人單位提供的工作地點、辦公工位,特別是勞動者在工作時間、工作場所以外利用微信等社交媒體開展工作等情況並不鮮見,對於此類勞動者隱形加班問題,不能僅因勞動者未在用人單位工作場所進行工作來否定加班,而應虛化工作場所概念,綜合考慮勞動者是否提供了實質工作內容認定加班情況。對於利用微信等社交媒體開展工作的情形,如果勞動者在非工作時間使用社交媒體開展工作已經超出了一般簡單溝通的範疇,勞動者付出了實質性勞動內容或者使用社交媒體工作具有週期性和固定性特點,明顯佔用了勞動者休息時間的,應當認定為加班。

在拿到判決結果時,汪子元沒有預料到此案能夠成為一樁標誌性的案件,2023年年初,有媒體關注到此案,這一事件也多次登上微博熱搜,繼而被評選為2023年推進全國法治進程十大案件。

忍耐,或者離職

羅明(化名)是一位金融行業從業者,他聽過「隱形加班」,也聽過「離線休息權」,但他對「離線休息權」的說法並沒有太大反應。

本碩畢業於國內頂級高校後,他進入了一家知名投行,走到這一步羅明用了將近20年,他的同僚們也是一樣,學生時代埋頭學習,本碩時期「卷實習」,「進行了大量的前期積累」。

剛入行的第一年,羅明幾乎沒有在週末休息過,他需要隨身攜帶電腦,以應付上司突然而來的工作任務,在某個淩晨,他接到了上司打來的電話,要求他立刻完成一份文件,那個晚上,他工作到了淩晨四點。事後領導表揚他活幹得不錯,他想,「這是不是在PUA我?」

羅明說,這種工作狀態幾乎可以說是常態,同事們有時也會在私底下抱怨,但沒有人將問題擺到明面上來,更不提勞動仲裁或用法律保護自己。這些被迫延長工作時間的員工們只有兩個選擇,忍耐,或者離職。這是一個光環籠罩的行業,總有源源不斷的新人湧入,「你不幹有的是人幹。」

入職一年之後,羅明已經很少再去思考勞動權益保障的問題,也甚少參與同事們關於工作時長的討論,「想了也沒用」,他有時甚至會覺得心虛,「我們的待遇已經算得上好了,我是不是不應該要求那麼多?」

身處影視行業的鍾琳(化名)在提到「離線休息權」時反應更加激烈,她有時會想,「這是不是一個《勞動法》管不了的地方?」

鍾琳說,在項目期時,她常常需要深夜在微信群中向供應商們下達任務,並在下班時間頻繁與藝人溝通,她幾乎需要在任何時刻第一時間回應領導的需求,並安撫近百個微信群中隨時有可能提出意見的片方、藝人和更高一級的領導們。

鍾琳在熱搜上看到過「隱形加班第一案」,但她對本行業能夠走到哪一步並不樂觀,「這是一個人人加班人人熬夜的行業,在這個行業久了,你都會想,一個微信電話把我叫起來幹活好像也在情理之中,畢竟就算是沒有‘隱形加班’,劇組開工難道還能保證8小時工作製嗎?我上夠8小時要下班了,讓其他演職人員都等著嗎?」

鍾琳說,「如果你還想在影視行業繼續工作,那最好還是維持現狀閉緊嘴巴,如果讓其他公司知道,你因為下了班不想在微信里回覆消息認領任務就去仲裁,那你估計在圈子裡混不下去了,可能就真的失業了。」

全國政協委員呂國泉在接受採訪時提到,四川一名店舖設計師從業兩年多加了600多個工作群,每天「24小時待命」「為群所困」,不敢關手機,離職後花了3個半小時退群,才感到輕鬆許多,此事一度衝上熱搜,也讓他印象深刻。「現在‘隱形加班’既普遍,又沒有相應的規定規製,讓人時時處在一種很透明的、一種‘被工作’的氛圍籠罩的壓力之下,好像沒有相應的手段來限制、規範。對勞動者來說,在工作時間之外受到這樣的影響,一方面好像說明領導或老闆對他還是比較器重的,還有工作要他做;另外一方面,他是有一種‘敢怒不敢言’的心理,也無法對外訴說,就是一種社會性的隱痛。」

根據前程無憂發佈的《職場人加班現狀調查報告2022》顯示,加班已成當下不可迴避的職場常態。62.9%的受訪職場人表示需要偶爾加班(1-2天/周),28.7%的人表示需要經常加班(3-5天/周)。近六成受訪職場人表示自身處於「靈活機動加班」機制中,他們工作時間與私人時間並不分明,在表面看起來並沒有高強度加班的模式下,被「隱形加班」吞沒。

證據難題

接觸過不少勞動爭議的當事人,汪子元也見證了打工人們在面對保護自身權益時的種種擔憂,「維權週期太長怎麼辦?投入了那麼多的時間、精力和金錢,得不到我想要的結果怎麼辦?」

他知道,能夠走到他面前的已經是少數,更多的情況是勞動者在走上維權道路之前就自行放棄了,「大家平時生活壓力就很大,可能就不會願意花這麼多精力再去主張相關的權利。」

汪子元理解勞動者們在維權時的擔憂,「加班的認定非常困難,如果是勞動者自願加班,是無法主張加班費的。在司法實踐上,打卡記錄也一般不能成為加班證據,因為即使推遲了下班時間,也無法確認勞動者在這段時間內提供了勞動。比如,有的用人單位會認為,勞動者會在下班之後點個外賣,和同事聊會兒天,一直呆到晚上十點鍾才打卡。」

汪子元說,「勞動爭議的案子,勞動者起訴,就需要自行舉證,而加班的證據最好是經過了勞動者和用人單位雙方的認可。比如,很多企業會要求員工提交加班申請,如果是這樣的證據,基本上都能夠得到法院的支持,「但如果是單方的證據或單方的陳述,往往無法得到支持。」

以汪子元的經驗來看,不少勞動者覺得勞動爭議的案子難以獲得好的結果,最大的困難還是證據,「如何證明自己的確加班了,加班是必要的,這樣的加班還是用人單位認可的。」

是否存在隱形加班,用人單位和勞動者常常各執一詞。汪子元認為,構成加班的關鍵點在於,用人單位安排的工作,是否要求員工在休息期間內完成。「比如說,領導在下班後通知要求第二天需要完成。我倒不覺得是加班,但如果晚上19點多佈置了任務,要求22點前給到,那這就是要求勞動者在非工作時間內提供實質性勞動,應當被認定為加班。」

根據《勞動法》第三十六條,「國家實行勞動者每日工作時間不超過八小時、平均每週工作時間不超過四十四小時的工時制度。」根據《勞動法》第四十四條,「勞動者延長工作時間、或在節假日休息日加班的,用人單位應支付高於勞動者正常工作時間薪金的薪金報酬。」

範圍也認同,《勞動法》關於工作時間、休息休假以及加班都有明確規定,這些規定也可以成為隱形加班治理以及勞動者離線休息權的法律依據。但隱形加班以及離線休息權的真正落地仍然有較大距離,其原因在於:社會整體認知上,努力工作的觀念仍然佔據主流,對一些企業放鬆勞動法管製、犧牲勞動者權益方面的認知比較淡漠;二是在機制層面,目前關於休息權的勞動監察、司法仲裁仍然不足,尤其是監察執法的力量不足,基本上是不告不理;在仲裁和訴訟階段,勞動者的舉證負擔較重。

範圍認為,在勞動立法和執法方面也應該順應新技術的發展趨勢,尤其是基於新技術強化用人單位對於加班管理的責任及其限制,比如要求用人單位能夠通過數字技術管理,做好工時、包括加班的統計,並將相關信息告知相關勞動者。

汪子元也認同,離線休息權的落地不能僅靠勞動者的維權,「用人單位也應當有這樣的自覺,相關管理部門也應當起到監督作用。

距離落地還有多遠

在範圍的印象中,離線休息權大概是2021年左右開始引起學界關注,關於隱形加班的討論時間要更早幾年。他留意到,相關政府部門也開始關注到了這一話題,並主要在新就業形態勞動者線上休息權方面進行了規定指引。

對於依託互聯網平台就業的新就業形態勞動者,2023年11月,人力資源和社會保障部頒布了《新就業形態勞動者休息和勞動報酬權益保障指引》,對平台企業和平台用工合作企業如何確保勞動者獲得必要休息時間規定了相關指引。其中提及,新就業形態勞動者每日工作時間包括當日累計接單時間和適當考慮勞動者必要的在線等單、服務準備、生理需求等因素確定的寬放時間。企業明確要求新就業形態勞動者在線時間或在指定時間前往指定場所接受常規管理的,企業要求的在線時間和線下接受常規管理時間計入工作時間。

最高法院院長張軍在今年的最高人民法院工作報告中提到,把「付出實質性勞動」和「明顯佔用時間」作為線上「隱形加班」的認定標準,讓在線工作有收益,離線休息有保障。

最高人民法院工作報告指出,數據顯示,2023年,人民法院審結涉新業態勞動爭議案件14.2萬件,同比下降10.2%。報告稱,根據實際用工,判斷外賣小哥等與平台企業是否存在勞動關係,破除以勞務連環外包、誘導註冊個體戶等方式規避用工責任的「障眼法」。明確把「付出實質性勞動」和「明顯佔用時間」作為線上「隱形加班」的認定標準。

呂國泉在接受媒體採訪時表達了他從制度上解決此問題的建議,「我建議修訂標準工時,對線上加班和工時補償作出明確界定。加大數字經濟背景下薪金、工時、休息、休假等方面勞動基準制度研究規範,將工時基準保障納入勞動保障機制。釐定線上線下工作時間邊界,針對依託網絡工作時間不固定、工作強度大的崗位作出工作時限的制度性安排。將當前以薪金為重點的集體協商拓展為包括工時等勞動基準在內的綜合性集體協商機制,綜合考慮線上加班頻率、時長、薪金標準、工作內容等因素酌情認定加班費。指導用人單位在勞動合約中列入界定、補償離線休息權的條款,約定線上加班補償標準。」

距離「隱形加班第一案」結案過去了一年多,與本案有關的一些細節汪子元需要翻開資料,再作回答。但本案的影響還在繼續,有同事在今年代理了勞動爭議的案子,對方告訴他,已經有當事人拿著本案的判決書給仲裁員做參考。

汪子元願意更多的人看到這個案子,「這也相當於給用人單位敲了警鍾,不要隨意侵害勞動者的權益,同時也讓更多的勞動者意識到,如果自己也面臨相似的處境,是可以去維權的。」

3月13日,新京報記者致電北京市人力資源和社會保障局,在提到隱形加班等相關問題時,相關工作人員表示,現在的確出現了勞動者離開工作環境後仍然需要通過手機處理工作的新情況,但目前,針對此類勞動糾紛,尚未有新的規定和文件出台,「相關的法律法規出台時間較早,《勞動法》自1995年開始實施,那時候都是在單位現場辦公,的確沒有考慮到現在線上辦公的新情況。」

工作人員表示,根據目前的法律文件,如果需要延長工作時間,一般需要用人單位通過工會或與職工進行協商,在雙方同意的情況下,延長工作時間。

在接受媒體採訪時,呂國泉表示,提案已立案。接下來相關部門將就該提案與其進行溝通並給予答覆。他將繼續關注這個問題,但可能這個過程不會一蹴而就。

呂國泉說,要解決這一問題,理論部門、政策部門、法務部門、企業部門包括媒體都要共同參與。因為這個新的社會問題是每一個人、每一個行業都會遇到的,而且都想解決的問題。「對此,我是有信心的。我覺得大家一定能探討一個很好的適合數字經濟或者新經濟的勞動者權利保障方式。中國在維護勞動者‘離線休息權’方面,也會想出很好的‘中國方案’。」