為什麼有的工作讓人討厭

淩晨兩點半,我在加班中迎來了星期日。合上筆記本電腦,隱約想到明天就要開始新的一週,我整個人就像真空壓縮袋里的被子,癟癟地癱倒在椅子上。不禁自問:為了職場的無用工作犧牲週末和睡眠,如此辛苦奔忙到底有何意義?

人類學家大衛·格雷伯在《毫無意義的工作》中發問:40%的工作沒意義,那勞動的價值到底是什麼?這一問,戳中了多少「打工人」的心。他犀利地將類似工作稱為「狗屁工作」,這些工作不一定有多麼辛苦或者低薪,而是工作本身毫無意義可言,即使看起來可能光鮮亮麗,但是對世界其實毫無貢獻,甚至讓人懷疑自己的存在價值。越忙碌,越空虛。

事實上,無意義和過度勞動的工作,已經成為一種泛化的社會事實。放眼世界,勞動時間增長、企業降本增效、個人休閑被擠壓和異化、社會競爭加劇,整體大環境生產著焦慮感和危機感。再看看周圍的普通人,不少人抱怨自己終日忙碌加班卻仍感到庸碌無為,到頭來離自我價值的實現漸行漸遠。

勞動不僅是人的自由全面發展的前提條件,也是根本途徑。無意義的工作崗位湧現、勞動時間無限延長,這兩種現象按理來說是不應該出現的,它違背了經濟學的理性,也背離了思想家們的預言。

首先來看工作意義。馬克思曾經提出,在共產主義社會高級階段, 勞動已經不僅僅是謀生的手段,而且本身成了生活的第一需要。

然後再來看勞動時間。20世紀30年代,經濟學家簡尼斯曾預言,人類的工作時間將會大幅縮短,而休假的時間將會大幅延長。這種本質屬於「科技取代勞動」的預言至今仍然存在,而且隨著大數據和人工智能的發展,甚至成為了一種主流的聲音,併發展為對勞動力就業的擔憂。但事實上,這與當前的現實環境和社會大眾的個體經驗仍然存在不小的錯位。這種預言,也許代表了人類作為一個物種的賽前分析性和希望感,但是對於理解我們當下的真實生活卻無甚幫助。

正如格雷伯所感慨的,關於工作效率提升能解放人類勞動的宏大敘事,雖然與個體經驗不符,但因其邏輯縝密、聲量巨大,往往會促使人們主動忽視自己的實際經驗,甚至否定自身感受的正當性。

我們不妨嘗試像格雷伯一樣回歸個體的現實生命經驗,在指責年青人「躺平」「佛系」「摸魚」之前,先瞭解一下:新一代職場人面對的是什麼性質的工作?一份工作除了賺錢,還有其他價值嗎?如果一份工作讓人感到沒有價值感,又如何指望從業者愛崗敬業、全情投入?

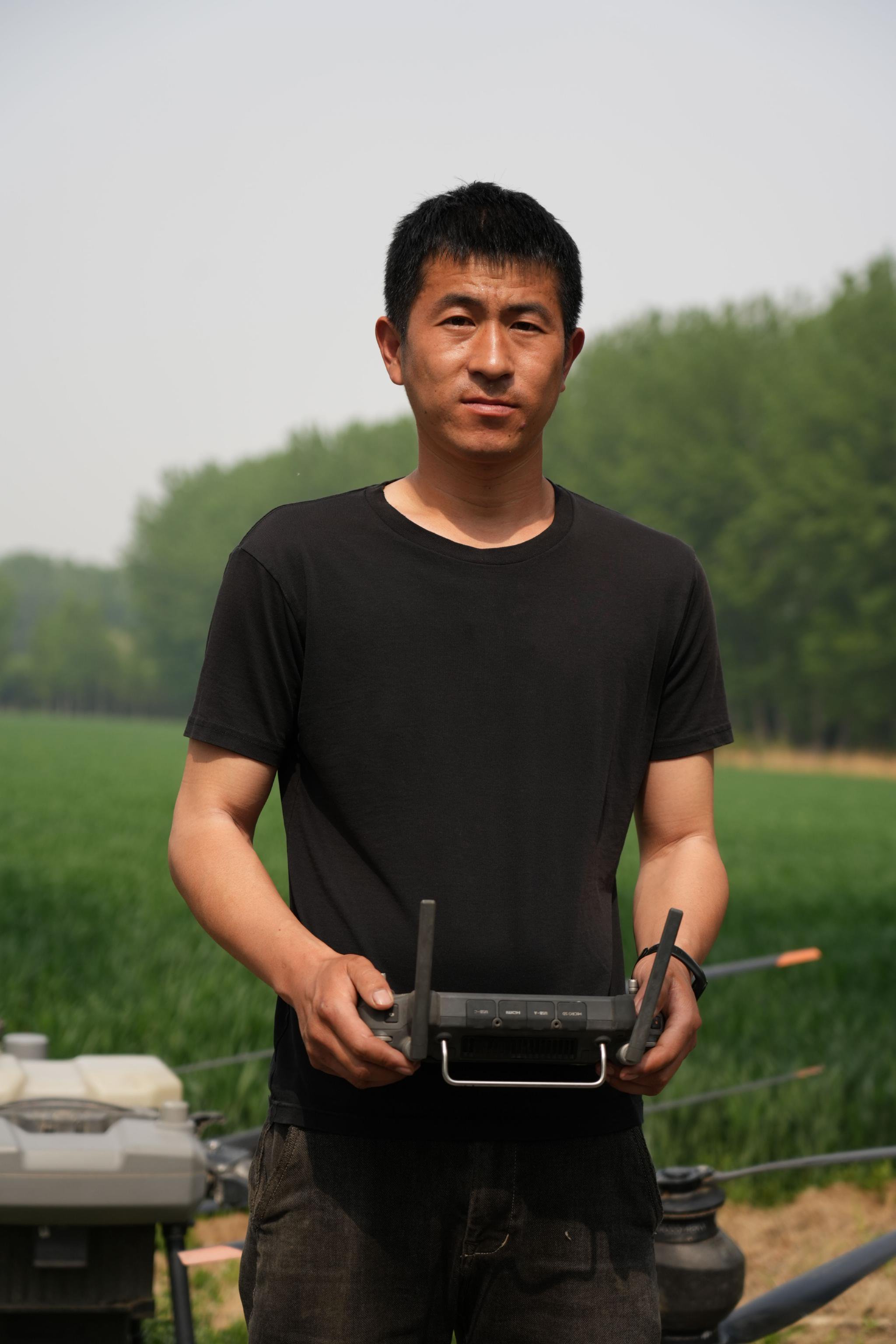

我隨機訪談了幾位年青人,他們的關注點都很具體而真實:通勤時間是不是太長,工作內容是否重覆單調,上司是否日常批評下屬多於肯定支持,工作任務是不是能有成就感,自己是否擅長崗位職責,當然還有薪資水平能否支持北漂生活……如果不能滿足年青人對理想工作的具體期待,工作的獲得感和價值感就找不到紮實的落點。

歸根結底,年青人不是不想工作,而是不希望工作帶來的剝奪感大於獲得感。一份合理的工作,應當讓人覺得有尊嚴,不過分侵擾你的休閑時間和私人生活;應當有價值,讓你在每天醒來時可以找到奔赴的自驅力。意義感要麼來自工作,要麼來自工作之外的生活。前者需要工作本身可以提供使命感、支持自我實現、創造社會聯結,後者則需要職場有效保障勞動者的工作權益,合理限制工作時長。

關山 來源:中國青年報

2024年03月27日 04 版