中國科學院院士汪景琇:半個世紀「追太陽」

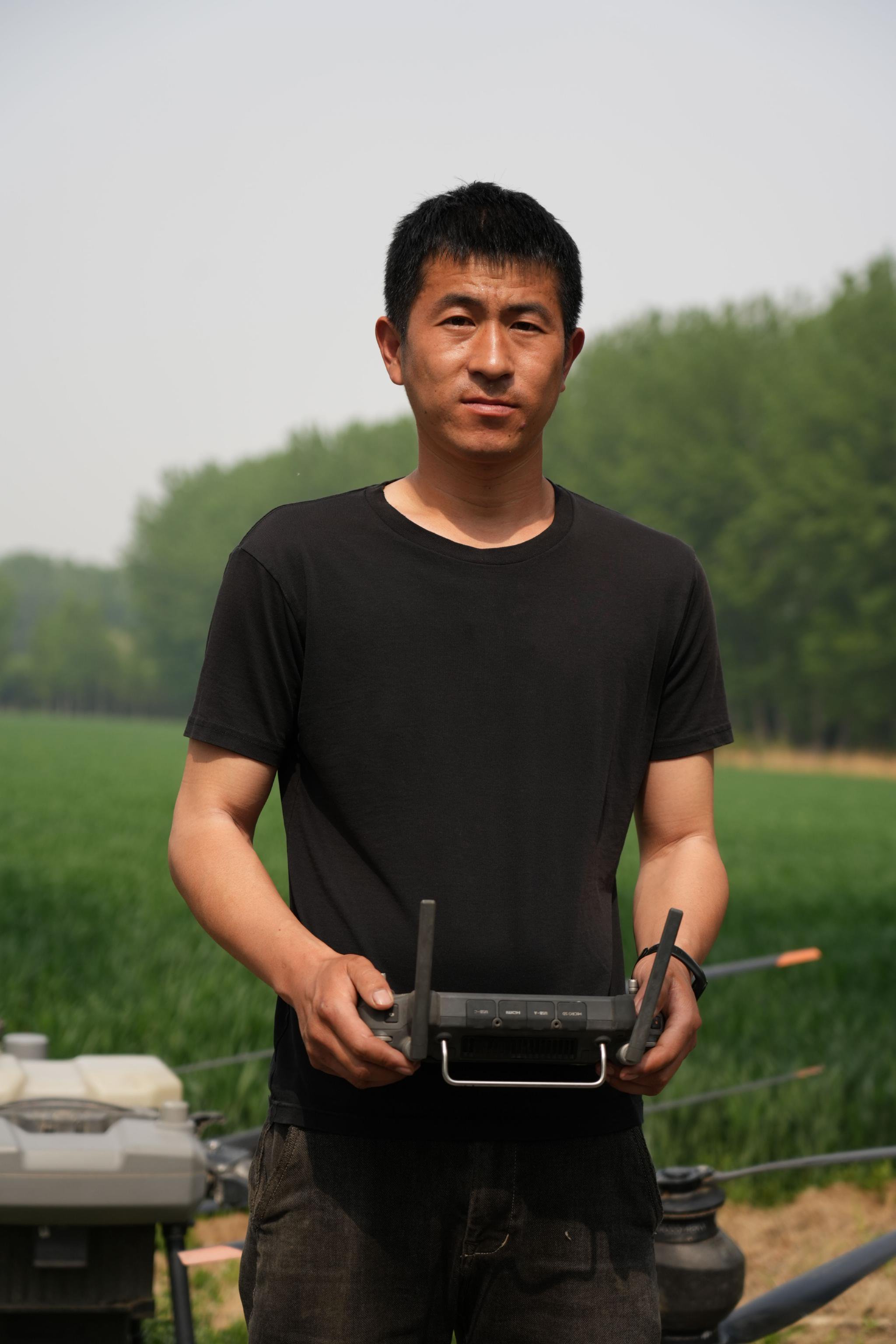

「太陽常常在微笑,但偶爾也會煩悶、暴躁甚至狂怒。」聚光燈下,年近八旬的汪景琇用幽默的語言,給台下幾百名中小學生分享他眼中的「太陽和人類家園」。

汪景琇是我國著名的太陽物理學家,中國科學院院士,中國科學院國家天文台研究員、博士生導師,中國科學院大學資深講席教授,在太陽活動區向量磁場結構和演化、太陽活動機理和太陽小尺度磁場屬性研究中取得重要成果。

從1978年踏入太陽研究領域至今,他在這一領域已深耕了近半個世紀。在科研之外,他喜歡和朝氣蓬勃的學生們一起欣賞日出日落、欣賞屈原對太陽的讚美,帶領大家一起領略太陽的魅力。

2023年10月20日,汪景琇院士為北京八中京西附屬小學的學生們進行《太陽和人類家園》的講座。新京報記者 王遠征 攝

2023年10月20日,汪景琇院士為北京八中京西附屬小學的學生們進行《太陽和人類家園》的講座。新京報記者 王遠征 攝「走進最嚮往的科學殿堂」

「春來了,一簇簇馬藺像一塊塊黛色的玉,散落在山腳下、小溪邊、小路旁,待春風吹開了遍野的杏花、桃花、梨花時,馬藺也開出獨特的紫藍色的花,天上飄著白雲,碧野上鑲嵌著紫藍色的寶石……」這是汪景琇哥哥汪景瑛筆下的美麗故鄉,也是汪景琇出生的地方,遼寧撫順。

1944年5月,汪景琇在這裏出生,家中排行第四。祖父和父親都有任教經歷,汪景琇在有著濃厚讀書氛圍的家庭中長大,很小就展現出讀書方面的天賦,且勤奮好學。1963年,19歲的他順利地考上了北京大學。而去北大讀書也是他上小學時就堅定的夢想,「要當科學家」。

受家庭原因影響,在填報專業時,汪景琇很謹慎,「我當時選的專業是地球物理,如果沒有其他因素,我可能第一誌願會填報原子核物理。」

從撫順來到北京,汪景琇對即將開始的6年大學生活(當時北大理科學製6年)滿懷熱情和憧憬。他曾在一首名為《走進北京大學》的詩中寫道,「告別了北方迷人的雪夜和眷戀的山野春光 走向那莊嚴的青年時代 那廣闊生活的海洋 懷著激情、歡樂和幸福 懷著年青人金色的理想 帶著祖國交給的神聖使命 走進我最嚮往的科學殿堂」。

就像馬藺迎來了春風,大學期間的汪景琇如饑似渴地吸收著一切知識,數學和物理是他最喜歡的科目。他喜歡讀書,未名湖畔的第一圖書館和鍾亭都曾留下他苦讀的身影。這也是讓他至今都很懷念的「讀書最好的一段時光」。

1969年,在上山下鄉的熱潮中,汪景琇大學畢業了;隨後1970年3月被分配到了遼寧撫順清原。此後長達8年的時間里,汪景琇先後在這裏專心做一名農村中學教員和氣象站觀測員。

直到1978年,在《人民日報》上看到我國恢復研究生招生的消息,汪景琇對科學研究的嚮往再次被點燃。得益於在北京大學打下的良好的知識基礎,汪景琇順利考上了北京天文台的碩士研究生。

此後,汪景琇又攻讀了博士研究生,留在中國科學院當研究員,從小立下的「當科學家」的夢想終成現實,「我們這一代人在大學期間真正學習科學知識的時間很短,所以一旦能夠有從事科學研究的機會,就會感到很幸運。」

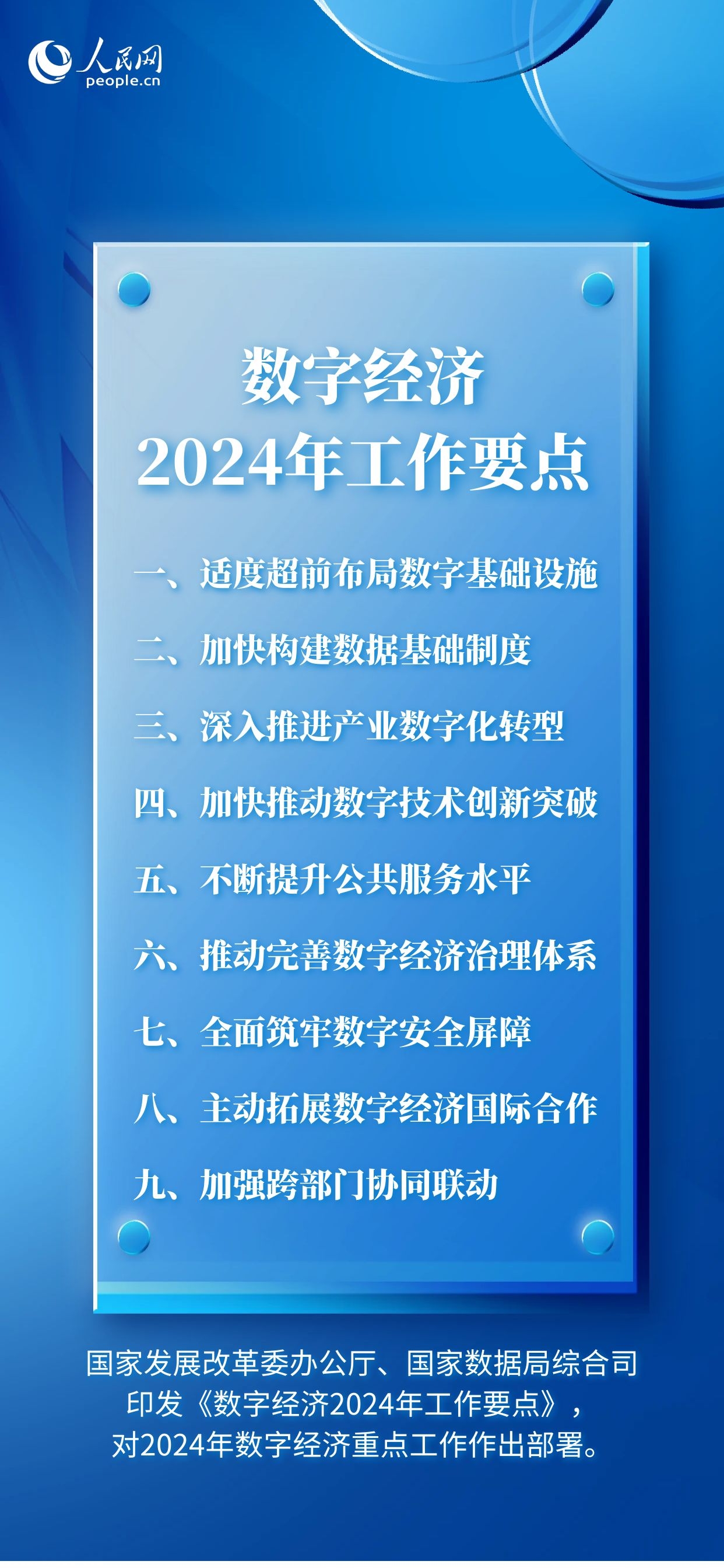

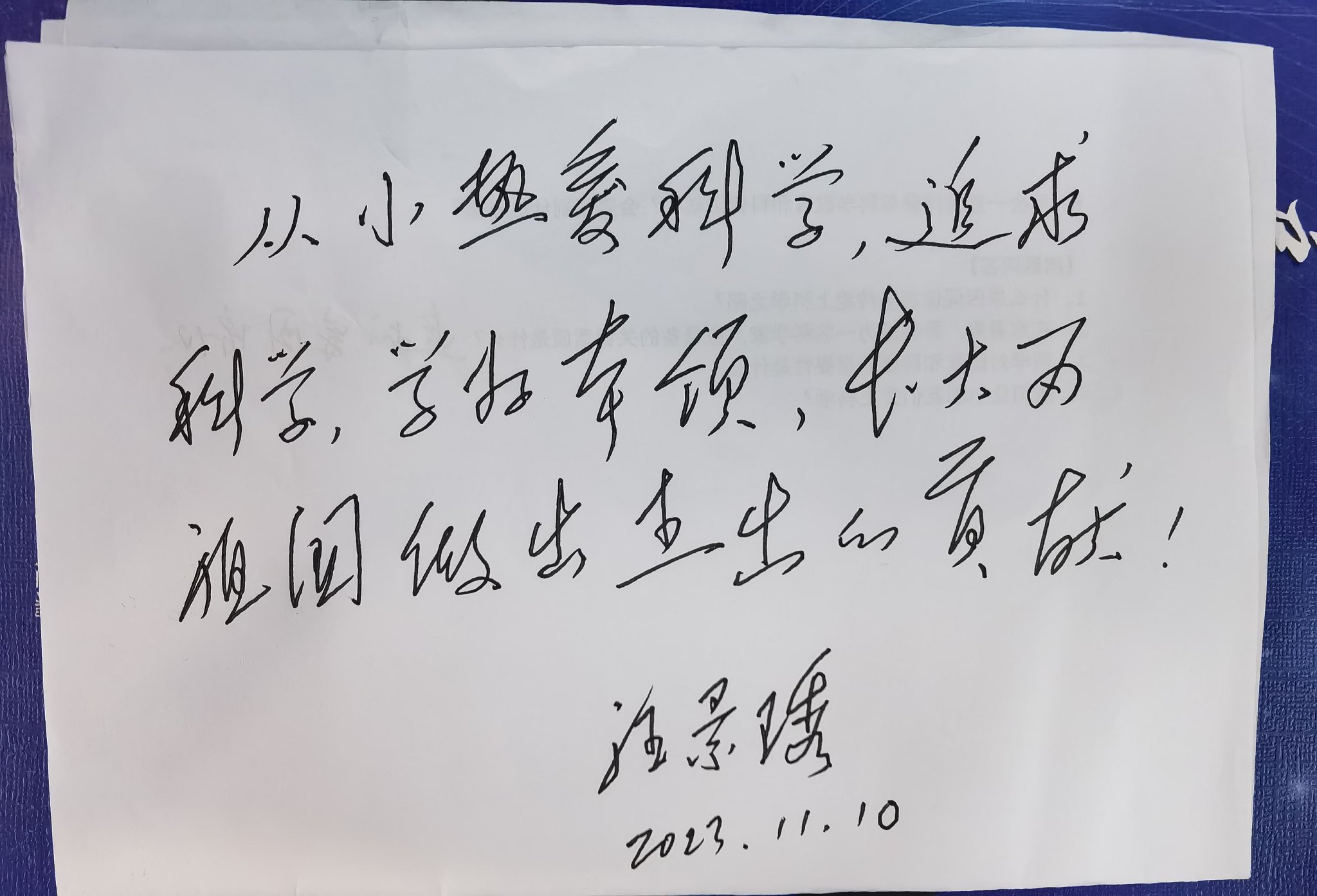

汪景琇院士手寫給學生們的寄語。新京報記者 楊菲菲 攝

汪景琇院士手寫給學生們的寄語。新京報記者 楊菲菲 攝「我們中國學者一點兒不比別人差」

「銀河中三千億顆恒星,太陽只是極其普通的一個。但是同學們要注意,越是普通,它越重要。為什麼?因為你研究了太陽之後就會知道恒星是什麼樣的。」在一次給學生的科普講座中,汪景琇分享了太陽研究的意義。

事實上,汪景琇走上太陽研究這條路帶著幾分「偶然」。「考上碩士研究生之後,因為我對恒星、太陽、星系、宇宙學都不太瞭解,覺得太陽離我們近一點兒,再加上我之前在農村做過5年的氣象員,太陽跟天氣、氣候關係比較密切,所以就選了太陽物理。」

「研究生課程學習很難。」汪景琇回憶,很多授課老師都是大師級教師,講課水準很高,但是「底子」不厚讓他遭遇了諸多挑戰,「有些課程本科的時候我沒學過,比如理論物理。但現在要學習研究生層次的理論物理,一開始肯定是有困難的。」授課老師,彭桓武院士卻不會因為學生沒學過而降低授課標準。

克服學習、語言等困難,在攻讀碩士研究生期間,他做了一些創新性的研究,和導師在國內期刊上發表了三篇文章,這也讓他在讀研後對自己有了信心。20世紀80年代初期,中國的太陽物理研究在國際上相對來說比較落後。1983年,汪景琇赴美國加州理工學院研學。

成功測量出了太陽表面最小可測磁元的磁通量、和導師史忠先先生一起為加州理工學院的磁像儀做了定標、借助加州理工學院先進的觀測設備觀測太陽……汪景琇在一年半的訪學時間里真正觸摸到了太陽物理研究的前沿。這段訪學經歷也讓他強烈感受到「我們中國學者一點兒不比別人差」。

1984年10月,訪學結束,汪景琇回到國內,也將國外先進的太陽物理研究的動向帶了回來。此後,汪景琇還牽線國家天文台與加州理工學院合作,開展「日不落的聯測」等研究活動、組織國際天文學聯合會專門學術會議,和大家一起慢慢將中國的太陽物理研究深度融合到國際太陽物理研究之中。中國的太陽物理研究也逐漸走向國際前沿。

「沒齒而無怨言」

「地球上每次出現極光,都是太陽的一次爆發,或者說太陽打了個噴嚏。有的小朋友會想,太陽打了個噴嚏地球上就能看到極光這樣的奇觀,那是不是讓太陽多打些噴嚏呢?」一場別開生面的跨年晚會——「2024科學跨年之夜」吸引了不少人的目光,十多位頂尖科學家通過網絡直播為全國觀眾上了 「2024年第一堂科普課」。汪景琇就是其中之一。

參加「院士專家講科學——2023年科學教育特別行動」、擔任北京市大峪中學科學教育校長、參加北京青少年科技球會評議活動……雖然日程表上科研和指導學生等工作排得密密麻麻,但只要是給孩子們做科普,汪景琇總會擠出時間,且充滿了熱情。

2023年10月20日,汪景琇院士為一位同學簽名。新京報記者 王遠征 攝

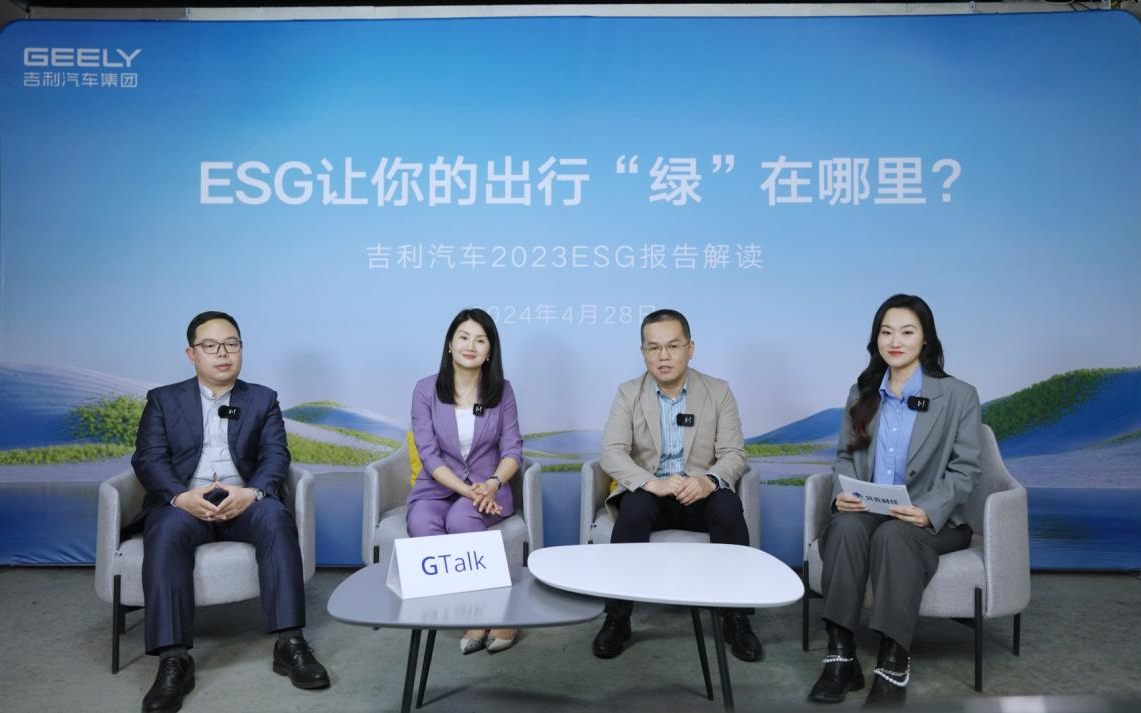

2023年10月20日,汪景琇院士為一位同學簽名。新京報記者 王遠征 攝在「2024年第一堂科普課」中,汪景琇提到,自己從事太陽研究已經40多年了,碩士導師史忠先先生對待科學的精神對他有很大的教育啟示。「我的博士研究生導師王綬琯院士,以他的報國之誌、赤子情懷,照亮了我人生的道路,所以他們的科學精神我不但要學下來,還用它來教育我的學生。」

他對科普工作的責任感更多源自恩師王綬琯院士的影響。採訪中,汪景琇特意展示了一張照片——這張照片拍攝於2014年,是我國射電天文學的開創者、LAMOST的發起人之一、中國科學院院士王綬琯參加北京青少年科技球會評議活動時,與學員們親切交談的留影。1999年,王綬琯倡議並聯合60位著名科學家發起成立了北京青少年科技球會,致力於培養「明天傑出科學家」。

「當我看到已經九十多歲高齡的敬愛的導師,仍然參加青少年球會‘科技實踐’的評議活動和球會委員會的會議,讓我感到非常慚愧。」汪景琇如是說。此後在接到球會評議活動的邀請時,哪怕是週末、哪怕要佔用一整天,他都會如期到場,「儘管我也是天天忙,但‘沒齒而無怨言’。」

1965年5月,21歲的汪景琇曾在北京大學寫下一首《我願意》,「我願意 終生工作在實驗室里 默默地勤奮耕耘 直到停止呼吸……我願意 一生一世不停息 灑盡青春的血淚和汗水 去灌注科學的園地……」

2024年1月,在中國科學院國家天文台的辦公室里,年近八旬的汪景琇像往常一樣坐在桌前孜孜不倦,分析數據、撰寫論文。

從孩童時夢想成為科學家,到青年時在北大、中科院求學,再到數十年如一日地在太陽研究領域求索,積極參與青少年科普工作,汪景琇就像他研究了一輩子的太陽,用知識的光芒溫暖著年輕一代,他也希望,「新一代的中國年青人是璀璨的,是閃耀的,是向陽而生的,是創造未來的!」

【對話】

談大學生活:

「那是讀書最好的一段時光」

新京報:在北大學習的時候,你功課怎麼樣?

汪景琇:北大的學生很努力,我們班一共30個人,班里的學習氛圍非常好。

那時中國剛經歷了一段經濟困難的時期,之後提出了「調整 鞏固 充實 提高」八字方針。1963年我們入學的時候,錄取要看分數,入學之後教學質量也很好。在我看來,那是我讀書最好的一段時光。

我自己功課很好,很快就達到了差不多班級和年級最好的水平。物理和數學是我最喜歡的科目,我還是數學課代表,很快又成了班里的學習班長。

我當時選擇的專業是地球物理,如果沒有其他因素,我可能第一誌願會填報原子核物理。不過也有可能選文科,我高中的時候對文史哲,尤其是文學和哲學都很感興趣。

新京報:在北大學習的時候,你最喜歡去哪裡?

汪景琇:我喜歡看書,去圖書館比較多。北大學生到圖書館佔位是很常見的一件事,我記得有些女生會一大早起來拿著飯盒去佔座。

我一般看書會走得遠一點兒,最喜歡去未名湖畔旁邊的第一圖書館看書,那裡很安靜,而且環境特別好。如果圖書館里沒有位置,就隨便找個小山,也挺好。我經常去未名湖畔的鍾亭看書。現在有時回到北大,我也喜歡一個人在校園里走一走。

新京報:大學期間學習之餘你會做些什麼?

汪景琇:那時候學生的興趣愛好不像現在這麼多,但是也有唱歌、詩朗誦之類的文藝表演。我都參與過,還領唱過。有時候自己也會寫一些詩。

大學的時候我體育不算很好,雖然身體不是很強壯,但我很願意參加體育活動。那時還考上了北大的網球隊,日常要參加各種訓練,後來我沒有作為正式隊員留下來。

此外,我們也經常外出做義務勞動。北大的學生一到週末就自發到周邊的四季青公社去,那會兒北大周圍都是農田,經常有農民在地裡幹活兒。學生們就踩在泥裡,用手拔草。即使不是農村的孩子,看著農民干,自己也就學會了。有時候頭髮亂了,衣服也髒了,但沒有人抱怨,學生們都很積極。

新京報:為什麼工作多年之後,又考了碩士研究生繼續做科研?

汪景琇:1978年國家恢復研究生培養制度,我考了中國科學院北京天文台的碩士研究生。當年,北京天文台在全國第一個招收天文學科碩士研究生,它在招生簡章里寫了初試專業課只考高等數學和普通物理。

那時我已經很多年沒有再繼續學習了,一直在農村工作。考慮到我的本科專業是物理領域,覺得這些考試內容對我比較有利、容易考上。後來我特別幸運地考上了。

我考上碩士研究生時已經34歲了,這個年紀是中國科學院當時招收的第一批研究生的平均年齡,並不是我比別人老(笑)。當時,年紀最大的學生已經42歲了。

新京報:在研究生學習中遇到過什麼困難嗎?

汪景琇:首先是課程學習很難。講課的都是大師級老師,講課水準很高,比如,講理論物理的彭桓武老師、講統計力學的李政道老師。我在本科的時候沒有學過理論物理,要學習研究生層次的理論物理,一開始肯定是有困難的。彭桓武老師說,「我講的是研究生課程,我不能降低標準。」所以他一直按照研究生的要求來講課。

其次是英文。我之前學習的是俄文,完全沒有英文基礎。有的老師用中英文教學,用的是國際一流的原版教材,像彭桓武老師有時候留作業用的材料都是英文教科書里的,要先看懂英文,才能完成作業。

我最後是一邊寫畢業論文,一邊啃了兩本專業領域的原版英文著作。這樣在入學一年半的時候,勉強通過了碩士研究生的英文資格考試。

後來我能夠去國外訪學,1985年還在國際期刊《太陽物理學》上全英文發表了我的第一篇文章。

談研究:

從事科學研究的人總喜歡不斷學習

新京報:對你而言,在太陽物理研究之路上,最重要的引路人是誰?

汪景琇:真正把我帶到太陽物理研究這條路上的,是我的碩士導師史忠先副研究員,他從南京大學天文系畢業後就一直在北京天文台工作。我研究生入學的時候,他已經是北京天文台太陽物理研究室主任了。

當時的研究領域有太陽磁場和太陽活動研究、太陽預報研究,我就選擇了太陽磁場、太陽活動研究,但我那會兒都不知道什麼是日珥,也不知道太陽觀測是怎麼做的。

史老師有個課題是通過光譜分析的方法做太陽邊緣日珥的物理性質研究,跟著史老師做研究,把我一下子帶進了太陽物理的研究領域。史老師還帶著我專門去了南京大學一趟,向老師們請教和瞭解太陽研究的情況。

新京報:什麼時候才算是在太陽研究上真正入門了?

汪景琇:碩士研究生畢業的時候開始有點兒信心了,覺得自己算是入門了。因為在攻讀碩士研究生期間,我做了一些同領域學者沒有做過的工作,也有了一些創新性的研究,比如我比較早地使用計算機來分析光譜輪廓,在國內期刊上也發表了一些文章,還得到了學術同行的引用。

在研究太陽的時候,我覺得可以利用一些理論去解釋一些現象,或者在計算機上模擬出變化,這時就會感到科學上的滿足和享受。作為研究工作者,最大的樂趣就是自己研究的東西在以前的教科書里沒有出現過,也沒有被其他人描述過。當你取得了一些新的發現、提出了一些新的概念並得到了一些新的看法和規律時,會很有滿足感。

新京報:中間有沒有想過換研究方向?

汪景琇:其實在20世紀90年代後期,星系和宇宙學逐漸走向了天文學主流地位。我也曾經想過,要不要往星系物理學方向做一點兒研究,就跟我的博士導師王綬琯院士講了自己的打算。

王先生從國家天文學科發展的角度出發跟我說,你現在太陽物理學科已經達到了能夠和國際同行平等對話的地位,這個時候不要輕易離開。後來我就一直從事太陽物理研究,沒有換研究方向。

但我對天文學其他領域一直很有興趣,也希望自己能夠做得更好。從事科學研究的人總喜歡不斷學習,希望把自己的知識體系補充得更豐滿。

新京報:國外訪學的經歷,對你來說意味著什麼?

汪景琇:非常重要,特別是去美國加州理工學院訪學的經歷。這段時間的研究改變了我,讓我真正進入一個學科的前沿領域。

從1908年美國天文學家佐治·黑爾發現了太陽黑子具有非常強的磁場,一直到20世紀80年代末,加州理工學院的太陽物理學科一直在國際上處於頂尖地位。

1983到1984年,我在加州理工學院訪學了大概一年半的時間,真正觸摸到了太陽物理研究前沿,這段時間對我的學術成長有決定性的作用。在這一年半里,我發表了四五篇文章,雖然不都是第一作者,但都對文章有決定性的貢獻。

當時太陽物理研究的一個前沿方向,是太陽小尺度磁場研究。在訪學期間,我成功地確定了太陽表面最小可測元的磁通量,這個成果後來被好幾本教科書引用。後來關於太陽弱磁場的研究,我也有一個奠基性的工作,當大家談到太陽弱磁場的時候,大多會引用我在1995年發表對網絡內磁元的第一個定量測量。

20世紀80年代初期,我國的太陽物理研究在國際上來說還是比較落後的,中國學者在國際一流期刊上發表的關於天體物理的文章屈指可數。

史忠先老師和我在美國同事的配合下,完成了大熊湖太陽天文台磁像儀的定標,使小尺度磁場的定量觀測研究成了可能。以前加州理工學院的磁場測量沒有定量的結果,因為沒有定標,就不知道測量的磁場有多強多大。後來我們還把這個研究結果發表在了加州理工學院內部的刊物上,直到現在定標的結果還有參考價值。

我在加州理工學院還做了一件事,就是花了八個月的時間在加州理工學院的大熊湖天文台進行太陽觀測,這讓我有了充分的觀測知識,也為以後的磁場觀測、太陽活動觀測奠定了基礎。

在我看來,去國外訪學、參加國際交流活動,首先是開闊了眼界,其次是通過國際合作交流,瞭解了中國的太陽物理研究狀況。通過一系列的努力也得到美國學者的尊重和國際太陽物理界的尊重,所以我很早就被選為太陽物理權威雜誌的編委。

新京報:訪學結束的時候,你做了哪些工作幫助提升國內的研究地位?

汪景琇:1984年10月我回到國內,回國後還是配合天文台的老師和同事一起做了一些努力。

比如當時國內的磁像儀沒有探測器,記錄磁場就是要把那些信號記錄下來,然後像畫天氣圖一樣畫出來。後來我們的懷柔觀測基地跟加州理工學院合作,借鑒他們的CCD(圖像傳感器)技術,我們有了直接的磁場活動的影片圖像。

還有我們的磁場望遠鏡團隊和加州理工學院的學者合作,一起做過太陽的「日不落的聯測」等研究活動,這樣也讓中國的太陽物理研究深度融合到國際的太陽物理研究之中。

我自己最重要的努力,是基於我國自己的磁場望遠鏡的觀測取得國際有影響的研究工作,包括發現太陽低層大氣中的磁重聯,在國際上第一個定量估計活動區磁螺度,用活動區自由磁能描述磁非勢性和估計太陽耀斑的產率等。

太陽磁場望遠鏡的成功和大家的努力讓中國的太陽物理研究逐漸走向國際前沿。後來國家重點基礎研究發展計劃(973計劃)開始,艾國祥院士和我與大家一起努力,連做了三期973項目。這樣就把中國太陽物理和空間科學領域的研究給做起來了。

新京報:2013年你正式當選為中科院院士,院士這個榮譽對你來說意味著什麼?

汪景琇:院士是一種榮譽,更是一種責任。要去思考中國太陽物理研究下一步怎麼走,在國際上能否保持重要地位,甚至於走向領先地位,等等。

院士也是一位普通的研究人員。我在單位里始終這樣要求自己,每天上班。不以院士自居,因為院士和同事之間沒有天壤之別,只是有一些人可能沒有得到機會選上,並不代表著你比人家強多少。

院士要努力在自己的領域里做研究,跟大家一起,把這個領域做好、做到國際一流。

2023年10月20日,北京八中京西附屬小學,汪景琇院士正在講課。新京報記者 王遠征 攝

2023年10月20日,北京八中京西附屬小學,汪景琇院士正在講課。新京報記者 王遠征 攝談科普:

做科普是科學工作者的責任

新京報:你為什麼要做科普?在你看來,青少年科普工作為何如此重要?

汪景琇:我覺得做科普是科學工作者的一種責任。科學工作者在從事研究工作中會創造知識,也希望把這些知識傳播出去,這是一種學者的本能。

科學的發展還是要依靠下一代的青少年。目前,我們國家各個領域在國際上處於頂尖位置的科學家還比較少,但將來頂尖的科學家要從現在的青少年中產生,所以一定要把青少年培養好。

為青少年做科普,對我來說沒有任何障礙,但不得不承認的是時間真的太緊張了。我目前還在做課題研究,直到2023年,我還跟學生有原創性的論文發表。我略微在研究上陷得深了一點兒,但是作為科學工作者,科普確實是責任,應該把它做好。

我的導師王綬琯先生在1999年聯合60位科學家發起成立了北京青少年科技球會,做科普,為明日的傑出科學家創造機遇。那時,王先生已經退休,離開了學術領導崗位,也離開了一線的天文學研究,主要精力都放在了青少年身上,直到他90多歲,精力大不如前了,還在參加球會基地學校學生們的科研成果評議。

王綬琯先生90多歲還在做科普,我現在還不滿80歲,做這些事都是應該的。

新京報:科學家給小學生科普,會大材小用嗎?

汪景琇:完全不會。我很重視給學生們做科普。每一次給學生們講課用的PPT,都是我自己寫的,會根據孩子不同的年齡調整課件。而且我做科普報告的資料,基本都是做研究時候用的資料,我會挑選最好的圖像,讓孩子們瞭解太陽物理前沿的觀測。

但我覺得現在很多人邀請院士去做科普,可能更多的是希望聽院士講課。其實科研一線的年輕朋友們去做科普也挺好,他們在一線也需要跟公眾交流自己在做什麼、有哪些有趣的東西。

也想呼籲一下,給科研工作留點兒時間。院士們並不是不用在一線做科研了。我就有很多「欠賬」,比如我大概有半年沒有接觸我課題上的事情了,自己不做科研可能導致我對學生的指導不到位。

新京報:在你看來,如何才能將青少年科普這件事做得更好?

汪景琇:院士一個人的影響力是有限的,他只能在自己力所能及的領域內做事情。不如從制度上解決。比如之前有一所學校想要請我去講一堂課,我就覺得不如設計一套課程,分成幾講,每一講我可以推薦一個更年輕的老師授課,比我講的效果更好。

同時,現在各個研究所都有一批做科學傳播和信息傳播的科研人員,還有不少剛從國外回來的年輕學者,他們在做科普方面得心應手、很會講,所以我覺得應該把這批人動員起來。

也希望大家不要太「迷信」院士,總是希望院士們去講,年青人講的不比我差,他們現在都在科研一線,要把機會留給年青人。

【同題問答】

新京報:什麼原因促使你堅持走上科學之路?

汪景琇:當科學家是我從小就有的願望,也一直沿著初心夢想走到現在。

我現在還記得小時候父親問我長大上北大還是上清華,那個時候我就說要上北大。現在回過頭來看,還是一直沿著這個方向在走。我覺得研究太陽物理很好,一方面這個領域在科學上相對比較前沿,另一方面,太陽物理是能為國家直接服務的,太陽活動預報對國家各個方面都挺重要的。

新京報:科學家應具備的關鍵素質是什麼?

汪景琇:我覺得成為一名科學家要有追求、要有家國情懷。

我們這一代小時候經歷過國家最困難的時期,那時就知道要改變國家一窮二白的面貌,只有努力讀書,所以也一直在朝著這個方向努力。

在我看來,國家要想培養出大科學家,就得有一個好的環境。必須講科學、做科學教育,這樣大家才能按照科學精神、科學邏輯做事,用科學的方法去分析、討論和思考,這對整個社會而言非常重要。等到全社會的科學素養都很高的時候,優秀科學家就會大量湧現,甚至出現國際頂尖科學家。

新京報記者 楊菲菲

編輯 繆晨霞 校對 劉軍