藝術開卷|慎堂藏拓:看大克鼎及商鞅方升稀見拓片

知名藏家季崇建專長於青銅器和佛像雕塑鑒定收藏,在數十年的文物研究與藝術拍賣工作之餘亦用心收藏,近年他用心將慎堂所藏金石搨本一一重新整理,並題跋批註,集結成《金石長壽——慎堂藏拓註釋與題跋.初編》近期由上海人民美術出版社出版。

如其所言,是編主題之所以稱作「金石長壽」,是因本編內所涉內容為商周至漢代青銅器、齊家文化戰國至隋唐銅鏡、戰國秦至清際古幣、北朝至隋鎏金銅佛像,以及北朝至唐佛造像碑之銘文與圖樣,皆屬金石之類,故名。其中不乏初拓、未剔之本,抑或存世孤品。本文為《慎堂藏拓》初編敘之節選。

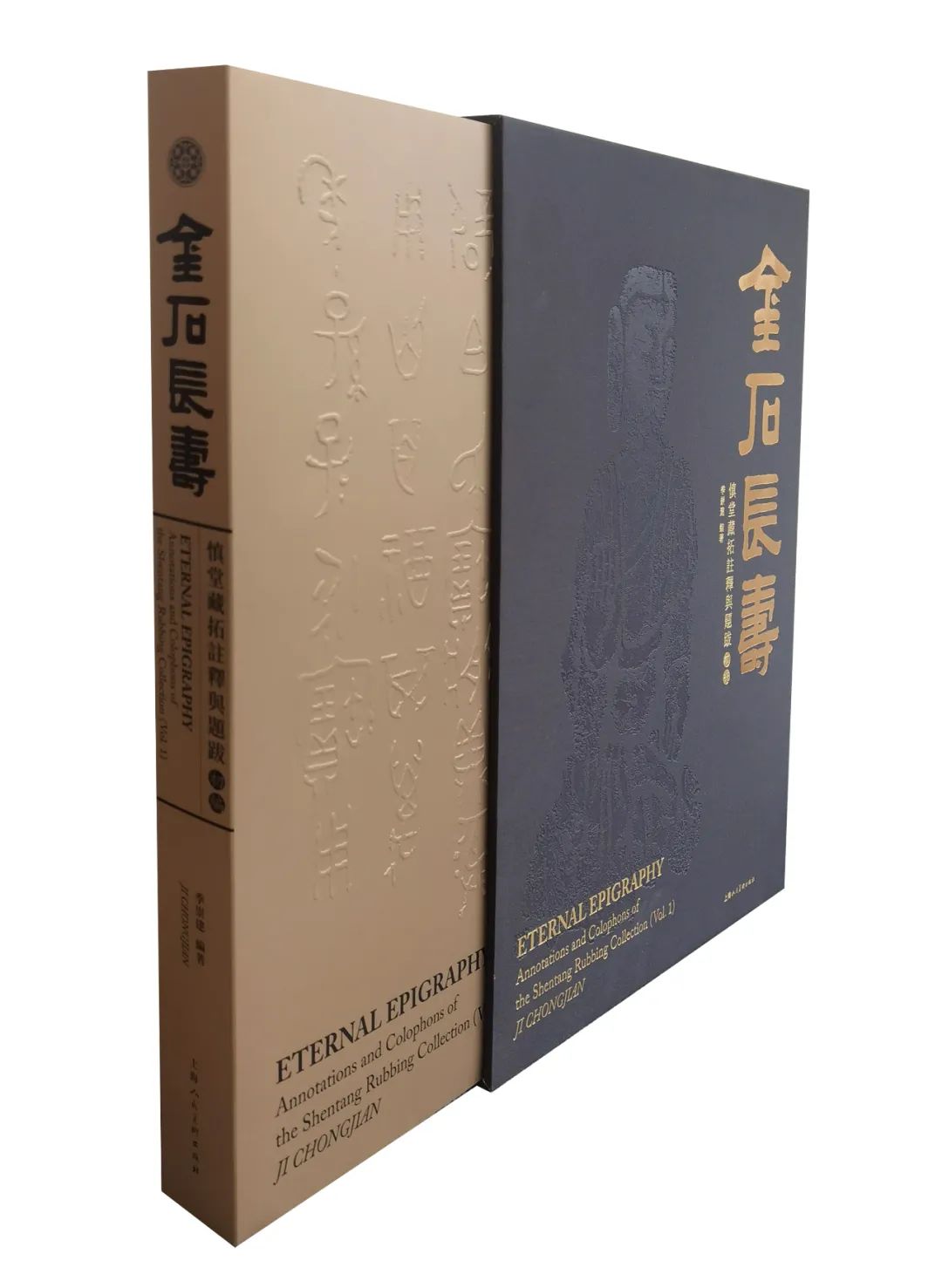

《金石長壽——慎堂藏拓註釋與題跋•初編》 上海人民美術出版社

《金石長壽——慎堂藏拓註釋與題跋•初編》 上海人民美術出版社(一)

從實招來,傳拓之技非我所長,然覓拓藏拓以至於考之題之跋之倒是近年來極用心做的一件事。

上世紀八十年代入上博,馬公承源識我而司職於金石組(後稱青銅器研究部),猶如一頭栽進了象牙塔中,橫衝直撞,或青銅古璽,或刻石碑版,或銅鏡古幣,一晃便是二十春秋有餘矣。然彼時不如今世,傳統識讀記錄及研判古器上文字銘刻之跡大多採用傳拓之技,似乎凡入金石這一行者多能墨影烏拓一番。初學以玻璃板習之,而後方可與古為徒,遊刃於上下數千年之骨董堆裡。

上博向來傳拓高手如雲,且代不乏人,若萬公育成,若韋公誌明,又如海元兄等,我只算是票友而已。初涉古璽古泉之拓,亦及刻石碑版,終究只是皮毛,進步甚小。但嗜好舊拓,尋覓古本,倒是我的一貫興味。記得彼時午隙,常去福州路古籍書店,尋尋覓覓,雖空耗時間,卻亦不時如願獲觀一些心儀之物,日積月累,藏拓漸多,留至今日,也算是一堆不小的「財富」。

觀史,傳拓之技始於漢,東漢《熹平石經》即以傳拓方式散發全國,用來統一文字標準。然真正傳拓盛期的到來則與入桑治後金石學的興起有關。近人朱劍心《金石學》言:「至桑治劉原父、歐陽公起,蒐集考證,著為專書,而學以立」,這裏所說的「蒐集考證」「著為專書」則大多有賴於傳拓之技。

季崇建在鑒賞造像

季崇建在鑒賞造像這種傳統的用墨色印複製作方法將金石上器物鐫刻雕鑿的文字與圖像完整精準地再現出來,並能保存至今的特殊技藝,在彼時既是幫助金石之學興盛的一種不可或缺的手法,也是純手工地在某個古美術載體上再度創作的一種獨特的文化體現。再加上金石學家在其旁側註釋題跋,有讚美有頌揚,有考訂有論述,且佈局典雅,設計精心,傳至今日,已然成為一種「時尚」與「奢侈」之品。

現存最早有紀年之搨本當推清光緒二十六年(1900年)道士王圓籙於甘肅敦煌莫高窟第一十六窟發現藏經洞里三件唐搨本之一的唐太宗行書《溫泉銘》,尾銘永徽四年 (公元六五三年)八月三十一日圉府果毅……」墨書一行被視為唐初之物,其殘存五十行; 另兩件為歐陽詢《化度寺碑》和柳公權《金剛經》,也是殘本。《溫泉銘》《金剛經》及 《化度寺碑》之前兩頁被伯希和帶往法國,今藏巴黎國立圖書館內。而更早的史書記載是見於《隋書.經籍誌一》所言「其相承傳拓之本,猶在秘府」。目前國內可知相對較多的是桑治拓善本,上海博物館曾以重金自美國安思遠處購藏的《淳化閣帖》四函,被譽為該帖最善本。故曆代收藏家極珍視舊拓,只紙殘片皆視為至寶,惜民間流傳甚稀,如雪泥鴻爪,而存世名拓大多收藏於各大博物館內。

清乾嘉年間,金石之學再度勃發,傳拓之技亦隨之形成風氣,精於此道者人材濟濟,且手法卡奧明,形式亦趨於多樣,以馬起鳳、釋達受為代表,還開創了金石器物全形拓,極大地豐富了金石文物的藝術表現力。然而這種所謂寫真博古的傳拓方法畢竟是經過拚合和描摹再加工的,無法一次成形,故亦可視為繪圖文本一族,實非我之所好也。

(二)

記得2001年秋,筆者過往北京琉璃廠中國書店,牆掛一幀大名鼎鼎潘祖蔭舊藏之大克鼎搨本立軸(插圖1),並見清末諸多金石家題跋,名頭不小,甚喜,即購之。此本光緒十五年(1889年)製成,器作全形拓,並附挖裱大克鼎銘文拓片於上端,間有李文田、黃士陵、馬衡、陳治諸家題記並考釋,更見李文田大篆釋文全篇。李氏跋曰:「鄭盦太保(潘祖蔭號並銜)得周克鼎,命文田讀之,今以意屬讀而已,經義荒落,知無常也」;又黃士陵跋曰:「此鼎初入潘文勤(潘祖蔭諡號)公家時,字多為緑鏽所掩,後經刓剔,字漸多,此最後搨本」;又馬衡跋曰:「克鼎出寶雞縣渭水南岸,大小與盂鼎相若,二器並為潘伯寅(潘祖蔭號)滂熹齋所藏,而此尤晚出。此本李芍農(李文田號)釋文,乃未剔時稿墨本,則較清晰,盂同為光緒十五年事,釋在先,而搨本後耳」。側見收藏鈐印:白文「伯寅寶藏第一」、朱文「己醜所拓」二方。

清 大克鼎全形及銘文拓片

清 大克鼎全形及銘文拓片啊呀呀!此拓傳遞資訊量甚大也。重點是:其全形、銘文雙拓乃姑蘇潘祖蔭舊藏,金石家李文田是考證釋讀並篆書大克鼎銘文之第一人也,此其一;其二,此拓在剔鏽之先,為海內未剔之孤本。傳潘氏得此鼎後,求拓者甚廣,均以翻本報之,似此器原拓更見全形者應為麟鳳矣;其三,見此拓片,可知李文田之釋文明確年款為光緒十五年五月,馬衡亦持此年份,又銘文拓片側鈐「己醜所拓」一印,即1889年。遍查各書,尋盡著錄,均以大克鼎1890年出土為統一口吻。時至今日,最具權威性之《中國青銅器全集》第五集,亦肯定大克鼎1890年(即光緒十六年)出土於陝西扶風法門鎮,實是一大謬誤也。 故可知此鼎出土年份至少不晚於1889年或者更早。從陝西至京城,從出土到被收藏,若在光緒之時經一年半載斷不能為。嗚呼哀哉!此拓一現便鐵證如山。況且查《潘文勤公年譜》,知其逝世於1890年11月,即使此鼎當年初出土,輾轉至潘手又經諸家考訂校讀,豈一年間能為之?綜上二證,所謂大克鼎出土於光緒十六年(1890年)絕不可信,應據此拓而改為光緒十五年或更早。

百年後至今日,筆者能過手如此要品善本亦算樂事一樁。持之嚐戲言,此乃大克鼎之出生憑證也。有請馬公承源觀之,其力薦上博入藏,惜馬公彼時已不在位不為政,話不足數,故此拓從此不再與我老東家有緣,歎歎!

是拓得而興奮之餘,餘頓覺「伴娘重於新娘」此喻在理。大克鼎之墨影珍跡固然重要,倘若無旁註題記彼時情景,還原歷史真相,亦只是舊拓一幀,無足為奇。今日見得李文考釋,又王文、馬雲佐之,而使得克鼎重器出土之時前推一年或更早,豈不令人鼓舞。故玩賞者,不僅玩其傳拓之技,更應賞其題跋之跡,這種名家加持之舉,行話稱之為「幫手」。若骨董其他門類亦然,一件書畫當入宮被乾隆帝禦覽而題記鈐印,又入內府進《石渠寶笈》, 這「幫手」便把作品幫到了天上!

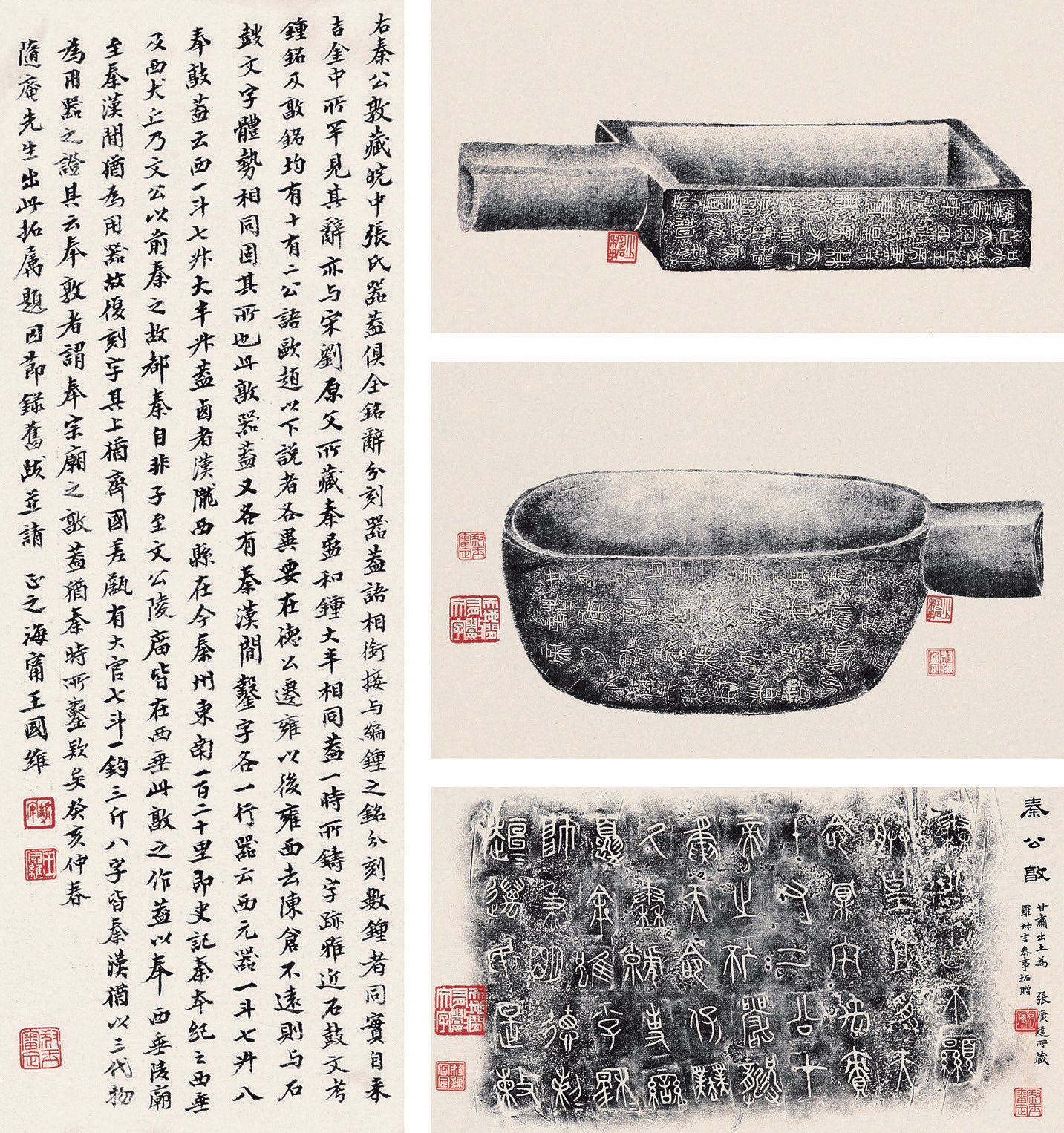

民國 商鞅方升並秦公敦拓片

民國 商鞅方升並秦公敦拓片又如2009年,筆者在主理上海崇源藝術品拍賣時首推「海上舊夢」專題拍賣會,曾徵得供職於上海博物館之古籍泰鬥沈宗威先生所藏一批其平生與名仕賢達交往之尺牘翰墨及贈予之書畫碑版、搨本小品,雖貌不驚人,卻有許多可玩味處。其中有一幀商鞅方升並秦公敦二器全形拓與秦公敦銘合裝之搨本,墨色清晰,拓工精良,二器俱為秦時統一度量衡時之法定量器。搨本先後經趙時構、戚叔玉審定,更見王國維「大幫手」長跋,尤為珍貴。王氏擅甲骨金文及考古學研究,著述宏富,桃李遍及天下,乃中國近代著名學者,其墨跡流傳甚少,然贗者卻如雪片四散矣。此題跋為蠅頭小楷,工整儒雅,極具金石氣息。 此品一出,倍受關注,主因是王字難得一見,且字數又多,雖二器搨本重要,但亦不難尋得,而有王題加持則不複見矣,實令眾藏家垂涎。故拍賣當日,座無虛席,起口六千,竟以八十六萬落槌,全場轟動,一時傳為佳話,此又一「幫手捧紅主角」之例也。

(三)

現如今,這類舊拓善本並見名人題識者已是市肆與拍場之肥豬肉,尋得不易。餘鬥瞻將自藏之拓重裝重題,以為自娛矣。其起因是千禧年初,筆者常往返於滬港並歐美徵集拍品, 閑暇時懷著對商周青銅器的特別鍾愛,亦是隨馬公承源在上博二十餘載養成的對流失海外青銅器的特別敏感,始終留意那些心儀的商周禮器。2004年在香港荷里活道覓得一批重要的西周青銅器群(插圖3),計八件:㺇鼎一件,㺇簋三件(其中為一對,另一件原亦為一對,一簋早我而被海外古董藏家先得),㺇盤一件,㺇盉一件,南姞甗一件,鳳紋壺一件。這批㺇氏青銅器同出一坑,品相基本完好,器型大方典雅,紋飾簡潔秀美,質地精良,且皆有銘文,最多近百言。

西周 㺇氏青銅器群 中國國家博物館藏

西周 㺇氏青銅器群 中國國家博物館藏 㺇簋與器銘拓片

㺇簋與器銘拓片這批重要的西周青銅器群最終經呂章申館長遊說捐贈於中國國家博物館。然器物交接時,該館保管人員未將此組㺇器之初拓一併驗收而交還予我,只能理解為給我留個念想吧。 若干年後,筆者揀得重裝並釋之題之跋之,且將獲觀心得一併吐露其上,又以老酸枝置框掛起補壁之用,友人見之點讚無數,我亦自得其樂,於是便用心將慎堂所藏金石搨本一一重新整理,並題跋批註,最終成就此《金石長壽——慎堂藏拓註釋與題跋.初編》,並計劃逐步將數百幀涉及青銅器、銅鏡、古幣、金銅佛像、石刻造像、石窟寺題記、畫像石、畫像磚以 及玉器、竹刻、古硯、墓誌銘刻銘圖像拓片等方方面面分門別類地註解題記,繼而編纂完成 《慎堂藏拓》系列叢書,以與同好共嚮之。